laboratoire écologie et art pour une société en transition

Se rencontrer sur le seuil

Le quartier des Champs-Fréchets à Meyrin occupe une position singulière : situé en périphérie du territoire genevois, il se trouve à la lisière entre ville et campagne, à proximité immédiate de la frontière franco-suisse. En un mot, il constitue un seuil – un espace de transition où se jouent des tensions dynamiques entre « quelque chose » et « autre chose », où les frontières semblent elles-mêmes appeler à une forme de continuité. Comment inviter les individus à se rencontrer sur cet entre-deux aux contours flous ? Comment sublimer cette condition liminale et en faire une ressource ?

Dans le cadre des initiatives de requalification de l’espace public et de revégétalisation des Champs-Fréchets, menées en collaboration avec le bureau d’architectes paysagistes ECHO, least a invité l’artiste Davide-Christelle Sanvee à s’inscrire dans un processus de cocréation avec la communauté locale. Une série de visites de terrain et de rencontres avec différents acteur·trice·x·s du territoire, tels que l’association des habitant·e·x·s des Champs-Fréchets, a permis de reconnaître la notion de seuil comme point de départ—à la fois concret et métaphorique—d’une réflexion collective sur les potentialités d’amélioration des usages de l’espace public.

L’objectif du projet est d’inviter la population à prendre part à cette réflexion en se rassemblant autour d’éléments existants ou à créer, identifiés en dialogue avec l’artiste. Ces points d’ancrage sont conçus comme des catalyseurs de rencontre, favorisant de nouvelles interactions et des usages renouvelés de l’espace partagé.

étapes accomplies

Par un travail de terrain fondé sur les rencontres directes et le bouche-à-oreille, le projet a commencé par renforcer les liens existants et faire émerger les besoins et imaginaires de la communauté, en les inscrivant dans des perspectives d’appropriation collective et inclusive de l’espace public. Cette dynamique s’est poursuivie à l’été 2025 lors d’une journée créative et festive aux Champs-Fréchets avec Davide-Christelle Sanvee, où ateliers de collage et de bricolage autour de drapeaux collectifs, balade déambulatoire, repas et apéritif convivial ont permis aux habitant·e·x·s de partager leurs désirs et d’esquisser ensemble les contours d’un futur commun dans le cadre du projet de revégétalisation du quartier.

en cours

Les équipes cocréatives travaillent sur les prochaines étapes du projet en s’ingéniant à croiser les désirs et récits entendus lors des premières phases du projet, notamment autour de la question du réaménagement de la butte et de son potentiel identitaire et sociable.

à venir

Le projet entre dans une nouvelle phase avec des ateliers cocréatifs réunissant différents groupes d’habitant·e·x·s, en partenariat avec des associations locales. Sous l’impulsion de l’artiste Davide-Christelle Sanvee, ils et elles prêteront une voix aux lieux emblématiques du quartier pour en révéler la dimension symbolique et sensible. Ces récits nourriront une performance collective, des panneaux muséaux dans l’espace public et un outil de référence pour urbanistes et institutions, afin d’imaginer le quartier de manière plus humaine et créative en collaboration avec le bureau ECHO. Le travail collectif autour d’un drapeau se poursuivra également, comme symbole identitaire et signal de la butte.

équipe transdisciplinaire

Davide-Christelle Sanvee - artiste

Arnaud Gil - architecte paysagiste

Antonella Vitale - architecte et habitante du quartier des Champs-Fréchets

Association des habitant·e·x·s des Champs-Fréchets (AHCF)

BUREAU - bureau de space designers

ECHO - bureau d’architectes du paysage

least remercie toutes les personnes qui ont contribué au projet en partageant leur temps, leurs savoirs et leurs ressources :

Martine Viret (AHCF - Association des Habitants des Champs Fréchets); Commune de Meyrin; Atelier Echo

médias

La vie des lignes

Texte

Les humains font des lignes, en marchant, en parlant, ou en faisant des gestes.

Sur le seuil

Le nid

Texte

Une réflexion poétique de Gaston Bachelard sur le nid, symbole d’intimité, de refuge et d’univers imaginaire.

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Faire commun

Urgence et cocréation

Texte

Un entretien avec l’architecte Antonella Vitale.

Sur le seuil

Devenirs buissons

Clôture et Pouvoir

Texte

Les fruits sont à tous et la terre n’est à personne.

Arpentage

Faire commun

d'un champ à l'autre / von Feld zu Feld

Se rencontrer sur le seuil

L’expérience du paysage

Texte

La complexité du terme «paysage» peut être mieux comprise à travers le concept d’«expérience».

Vivre le Rhône

Faire commun

Arpentage

CROSS FRUIT

La vie des lignes

« Où qu’ils aillent et quoi qu’ils fassent, les hommes font des lignes, en marchant, en parlant, ou en faisant des gestes » : cette affirmation, à la fois simple et incisive, figure dans l’introduction de Une brève histoire de la ligne, essai de Tim Ingold qui jette les bases de ce qu’il appelle une « anthropologie comparée de la ligne ». L’ouvrage se propose en effet d’examiner la présence et la fonction des lignes dans différentes activités humaines, montrant comment celles-ci, envisagées selon des perspectives historiques, culturelles et géographiques diverses, permettent de comprendre les modalités à travers lesquelles les humains, au fil du temps, ont conçu, pratiqué et transformé leurs modes de vie et leurs processus cognitifs.

La réflexion d’Ingold s’enracine dans une approche anthropologique qui accorde à la pratique un rôle incontournable ; c’est dans cette perspective qu’il invite le ou la lecteur·rice·x à réaliser une petite expérience : imaginer, ou plutôt tracer, une longue ligne courbe sur une feuille, sans but spécifique, une ligne qu’il définit comme « en promenade » ; puis tenter de la reproduire, non plus en se laissant guider par la continuité du geste, mais en la traduisant en une séquence de points équidistants, qu’il faudra finalement relier en un assemblage. Le résultat graphique pourra sembler similaire, mais l’expérience incarnée du geste qui l’a produit se révèle radicalement différente : d’un côté, l’abandon à la fluidité du tracé ; de l’autre, une opération de juxtaposition et de connexion qui suppose une temporalité, une attention et une corporéité tout à fait distinctes. C’est dans cette différence expérientielle – avant même qu’elle ne soit formelle – que se manifeste avec clarté la distinction proposée par Ingold entre promenade et assemblage.

Ces deux manières de tracer une ligne renvoient à deux façons de se déplacer dans le monde et de faire l’expérience de l’espace : d’un côté, le voyage itinérant, qu’Ingold appelle “trajets” (wayfaring) ; de l’autre, le mouvement orienté vers le transport. Dans le premier cas, le·la voyageur·euse·x n’est pas mû·e·x par la nécessité d’atteindre une destination préétablie, puisque le chemin lui-même, potentiellement infini, constitue le sens de son déplacement ; cela ne signifie pas avancer sans but, comme le montre la pratique des groupes de chasseurs-cueilleurs qui, bien qu’ayant souvent des lieux précis comme repères, parcourent le territoire en gardant une attention constante à ce qui les entoure : les fruits à cueillir, les traces menant à de nouvelles ressources, les occasions imprévues offertes en chemin, sans oublier les moments de repos, qui font eux aussi partie intégrante du voyage. Dans cette perspective, les parcours ne sont pas de simples lignes de jonction entre deux points, mais sont progressivement « travaillés », se transformant en véritables couloirs d’inscription actifs, espaces vécus et continuellement réécrits par l’expérience de celleux qui les empruntent.

Le transport, en revanche, se définit d’abord à partir d’une destination fixée et de la finalité du déplacement de personnes ou de marchandises « de telle façon que leur nature essentielle ne s’en trouve pas affectée » ; dans ce cas, ce qui importe n’est pas l’expérience du trajet ni l’attention à ce qui se passe en chemin, mais l’efficacité du passage d’un lieu à un autre, de sorte que toute transformation personnelle que le voyage pourrait produire est systématiquement exclue. Les étapes intermédiaires, dans cette logique, ne sont pas perçues comme des moments de suspension, d’observation ou de réélaboration, mais comme de simples intervalles fonctionnels, définis en termes d’activité technique ou de pur aboutissement. Alors que le·la voyageur·euse·x itinérante·x se trouve toujours « quelque part », enraciné·e·x dans un rapport de présence avec l’environnement traversé, le·la passager·ère·x du transport, lorsqu’il n’est ni au point de départ ni au point d’arrivée, se trouve « nulle part », dans une condition suspendue qui annule son expérience située. Cette condition a été efficacement résumée par Ingold comme « la dissolution du lien intime qui, dans le trajet, associe la locomotion et la perception ».

Cette distinction se reflète également dans les métaphores spatiales : le·la voyageur·euse·x itinérant·e·x, dans son cheminement, tisse un maillage irrégulier qui se superpose et s’entrelace avec d’autres lignes, construisant ainsi une trame qui exprime la manière d’habiter le monde ; les transports, au contraire, évoquent un réseau de points interconnectés, où les parcours sont réduits à des segments fonctionnels reliant des nœuds prédéterminés, et qui renvoient donc moins à l’expérience de l’habiter qu’à une logique de l’occuper. Les deux perspectives ne représentent pas de simples variantes, mais révèlent des façons radicalement différentes de concevoir le rapport entre mouvement et espace.

Dessin: Anaëlle Clot.

De la même manière, les représentations de l’espace sont profondément marquées par cette distinction : lorsque nous traçons un croquis cartographique pour donner des indications à quelqu’un, ce que nous mettons sur le papier n’est jamais une simple transposition objective, mais le résultat d’une expérience vécue, enrichie par nos récits, nos souvenirs et les gestes qui accompagnent la description, lesquels témoignent d’un voyage déjà parcouru, en suivant un “chemin d’observation”. Dans ce cas, les lignes ne sont pas de simples signes graphiques, mais des traces de cheminement, et représentent ainsi la partie fondamentale du croquis, puisqu’elles orientent tout en évoquant un rapport concret avec le territoire. À l’inverse, sur une carte contemporaine, la ligne perd cette fonction narrative et expérientielle pour assumer un caractère symbolique et normatif : elle désigne routes, voies ferrées, frontières physiques ou administratives, et incarne ainsi « une appropriation de l’espace autour des points que ces lignes relient ou contiennent ». Il en résulte un savoir cartographique qui ne naît pas de l’expérience incarnée du cheminement, mais qui se construit en reliant des points distants et abstraits, fragmentant l’expérience et expulsant les récits qui lui sont propres : non pas un savoir intégré en manière suivie, mais un savoir construit, fonctionnel à un système d’occupation et de contrôle plus qu’à un processus d’habiter et d’observer. Cette manière de représenter l’espace se reflète également dans la conception urbaine, marquée par des limites, des parcours prédéfinis et des seuils que les usages réels des habitants viennent souvent trahir ou détourner.

C’est à cet endroit qu’Ingold accomplit le tournant décisif de sa réflexion. Derrière les différentes manières de se déplacer dans l’espace et de le représenter, il reconnaît deux façons distinctes de penser la connaissance. L’anthropologue montre que notre idée du savoir est inséparable des gestes et des parcours à travers lesquels nous entrons en relation avec le monde : toute forme de connaissance, implicite ou explicite, est enracinée dans une manière de se mouvoir, de marcher, de s’orienter. Dans les sociétés occidentales contemporaines, la conception du mouvement comme déplacement linéaire, orienté et efficace a progressivement façonné une forme de savoir analogue, fondée sur la connexion entre des points fixes, sur l’organisation, la classification et l’articulation d’informations. Il s’agit d’un savoir construit par juxtaposition, qui privilégie la stabilité et la mesure au détriment du flux et de la contingence de l’expérience. Dans cette perspective, connaître signifie accumuler des données et établir des relations abstraites entre des éléments séparés, selon une logique de contrôle et de planification.

À l’inverse, une manière d’envisager le mouvement comme un cheminement continu et ouvert invite à repenser la connaissance comme un processus vivant, qui se forme dans le contact direct avec le monde, dans la temporalité du geste et dans la réciprocité du regard. Connaître ne signifie plus dominer ou représenter de l’extérieur, mais habiter un environnement, se laisser traverser par ses rythmes et répondre à ses sollicitations. Dans cette optique, le savoir se configure comme une pratique d’attention et de participation, un entrelacs dynamique de perceptions, de mémoires et d’inventions : un trajet de pensée qui, à l’image du voyage itinérant, ne vise pas une destination définitive mais se renouvelle dans son propre accomplissement.

En ce sens, les représentations de l’espace ne sont pas de simples images neutres du monde, mais de véritables modèles cognitifs et relationnels : elles reflètent et produisent à la fois une certaine manière de penser et de vivre. Les cartes et les diagrammes contemporains, en réduisant l’espace à un réseau de connexions fonctionnelles, traduisent une forme de connaissance qui tend à séparer l’observateur·rice·x du monde, en imposant un point de vue extérieur et surplombant. Mais l’expérience de l’habiter – avec sa trame de gestes quotidiens, de détours et de rencontres – révèle une logique opposée : non celle de la distance, mais celle de la proximité ; non celle de l’occupation, mais celle de l’implication.

L’idée d’un « transport pur » – qui relierait deux points sans laisser de traces de transformation – est donc, pour Ingold, une illusion, tout comme la croyance en un savoir neutre et désincarné. On ne peut connaître sans être impliqué, pas plus qu’on ne peut traverser un espace sans le modifier ou en être modifié. Connaître, pour Ingold, signifie toujours habiter le monde : entrer en relation avec lui à travers la pratique, l’attention et le geste, en tissant avec le vivant une trame de correspondances et d’histoires partagées. C’est dans cette réciprocité, et non dans l’abstraction, que prend forme ce que l’auteur appelle « l’écologie de la vie » : une connaissance qui ne relie pas simplement des points, mais suit les lignes mêmes du vivant, en s’ouvrant à l’imprévisibilité et à la continuité du monde habité.

Le nid

Nous proposons ici un extrait de La Poétique de l’espace de Gaston Bachelard, philosophe français du XXᵉ siècle. Dans cet ouvrage, Bachelard explore les lieux de l’intimité humaine — maison, tiroir, coin, nid — en les abordant non pas comme des objets physiques, mais comme des espaces vécus, habités par l’imaginaire. Le passage présenté est une méditation sensible et poétique sur le nid, vu comme un refuge essentiel, un centre d’univers à la fois réel et rêvé.

C’est cependant le nid vivant qui pourrait introduire une phénoménologie du nid réel, du nid trouvé dans la nature et qui devient un instant — le mot n’est pas trop grand — le centre d’un univers, la donnée d’une situation cosmique. Je soulève doucement une branche, l’oiseau est là, couvant les œufs. C’est un oiseau qui ne s’envole pas. Il frémit seulement un peu. Je tremble de le faire trembler. J’ai peur que l’oiseau qui couve sache que je suis un homme, l’être qui a perdu la confiance des oiseaux. Je reste immobile. Doucement s’apaisent — je l’imagine ! — la peur de l’oiseau et ma peur de faire peur. Je respire mieux. Je laisse retomber la branche. Je reviendrai demain. Aujourd’hui, une joie est en moi : les oiseaux ont fait un nid dans mon jardin.

Et le lendemain, quand je reviens, marchant dans l’allée plus doucement que la veille, je vois au fond du nid huit œufs d’un blanc rosé. Mon Dieu ! Qu’ils sont petits ! Comme c’est petit un œuf des buissons !

Voilà le nid vivant, le nid habité. Le nid est la maison de l’oiseau. Il y a longtemps que je le sais, il y a longtemps qu’on me l’a dit. C’est une si vieille histoire que j’hésite à la redire, à me la redire. Et pourtant, je viens de la revivre. Et je me souviens, dans une grande simplicité de la mémoire, des jours où, dans ma vie, j’ai découvert un nid vivant. Comme ils sont rares, dans une vie, ces souvenirs vrais !

Comme je comprends alors la page de Toussenel qui écrit :

« Le souvenir du premier nid d’oiseaux que j’ai trouvé tout seul est resté plus profondément gravé dans ma mémoire que celui du premier prix de version que j’ai remporté au collège. C’était un joli nid de verdier avec quatre œufs gris-rose historiés de lignes rouges comme une carte de géographie emblématique. Je fus frappé sur place d’une commotion de plaisir indicible qui fixa pendant plus d’une heure mon regard et mes jambes. C’était ma vocation que le hasard m’indiquait ce jour-là. »

Quel beau texte pour nous qui cherchons les intérêts premiers ! En retentissant, au départ, à une telle « commotion », on comprend mieux que Toussenel ait pu intégrer, dans sa vie et dans son œuvre, toute la philosophie harmonique d’un Fourier, ajouter à la vie de l’oiseau une vie emblématique à la dimension d’un univers.

Mais dans la vie la plus coutumière, chez un homme qui vit dans les bois et les champs, la découverte d’un nid est toujours une émotion neuve. Fernand Lequenne, l’ami des plantes, se promenant avec sa femme Mathilde, voit un nid de fauvette dans un buisson d’épine noire :

« Mathilde s’agenouille, avance un doigt, effleure la fine mousse, laisse le doigt en suspens…

Tout à coup je suis secoué d’un frisson.

La signification féminine du nid perché à la fourche de deux rameaux, je viens de la découvrir. Le buisson prend une valeur si humaine que je crie :

— N’y touche pas, surtout, n’y touche pas. »

Dessin: Anaëlle Clot.

La « commotion » de Toussenel, le « frisson » de Lequenne ont la marque de la sincérité. Nous y avons fait écho dans notre lecture, puisque c’est dans les livres que nous jouissons de la surprise de « découvrir un nid ». Poursuivons donc notre recherche des nids en littérature.

Nous allons donner un exemple où l’écrivain augmente d’un ton la valeur domiciliaire du nid. Nous empruntons cet exemple à Henry-David Thoreau. Dans la page de Thoreau, l’arbre entier est, pour l’oiseau, le vestibule du nid. Déjà l’arbre qui a l’honneur d’abriter un nid participe au mystère du nid. L’arbre est déjà pour l’oiseau un refuge.

Thoreau nous montre le pivert prenant tout un arbre pour demeure. Il met cette prise de possession en parallèle avec la joie d’une famille qui revient habiter la maison longtemps abandonnée :

« Ainsi, lorsqu’une famille voisine, après une longue absence, rentre à la maison vide, j’entends le bruit joyeux des voix, les rires des enfants, je vois la fumée de la cuisine. Les portes sont grandes ouvertes. Les enfants courent dans le hall en criant. Ainsi le pivert se précipite dans le dédale des branches, perce ici une fenêtre, en sort en caquetant, se jette ailleurs, aère la maison. Il fait retentir sa voix en haut, en bas, prépare sa demeure… et en prend possession. »

Thoreau vient de nous donner à la fois le nid et la maison en expansion. N’est-il pas frappant que le texte de Thoreau s’anime dans les deux directions de la métaphore : la maison joyeuse est un nid vigoureux — la confiance du pivert à l’abri dans l’arbre où il cache son nid est une prise de possession d’une demeure.

Nous dépassons ici la portée des comparaisons et des allégories. Le pivert « propriétaire » qui apparaît à la fenêtre de l’arbre, qui chante au balcon, correspond, dira sans doute la critique raisonnable, à une « exagération ». Mais l’âme poétique saura gré à Thoreau de lui donner, avec le nid à la dimension de l’arbre, une augmentation d’image.

L’arbre est un nid dès qu’un grand rêveur se cache dans l’arbre. On lit dans les Mémoires d’Outre-tombe cette confidence-souvenir de Chateaubriand :

« J’avais établi un siège, comme un nid, dans un de ces saules : là, isolé entre le ciel et la terre, je passais des heures avec les fauvettes. »

En fait, dans le jardin, l’arbre habité par l’oiseau nous devient plus cher. Si mystérieux, si invisible que soit souvent le pic tout de vert vêtu dans la feuillée, il nous devient familier. Le pic n’est pas un habitant silencieux. Et ce n’est pas quand il chante qu’on pense à lui ; c’est quand il travaille. Tout le long du tronc d’arbre, son bec, en des coups retentissants, frappe le bois. Il disparaît souvent, mais toujours on l’entend. C’est un ouvrier du jardin.

Et ainsi, le pic est entré dans mon univers sonore. J’en fais pour moi-même une image salutaire. Quand un voisin, dans ma demeure parisienne, plante trop tard des clous dans le mur, je « naturalise » le bruit. Fidèle à ma méthode de tranquillisation à l’égard de tout ce qui m’incommode, je m’imagine être dans ma maison de Dijon et je me dis, trouvant naturel tout ce que j’entends : « C’est mon pic qui travaille dans mon acacia. »

Urgence et cocréation

Antonella Vitale est une architecte qui a consacré une partie de sa carrière à la conception de camps de réfugiés. Aujourd’hui, parler de personnes déplacées et d’espaces temporaires ne signifie pas seulement s’intéresser aux crises humanitaires, mais aussi réfléchir plus largement à ce que signifie habiter et cohabiter dans un monde marqué par l’instabilité et les crises environnementales. L’expérience acquise dans ces contextes d’urgence montre qu’il est possible de répondre aux besoins fondamentaux du logement même avec des ressources limitées, en impliquant directement les communautés et en expérimentant des solutions plus flexibles et adaptées. Dans les camps de réfugiés, émergent des pratiques de cocréation et des stratégies d’adaptation qui peuvent inspirer une approche plus générale de la conception architecturale. À une époque marquée par les crises écologiques et les migrations forcées, comprendre comment assurer des conditions de vie dignes en situation de précarité revient à interroger les vulnérabilités de nos propres villes et à repenser les modalités d’implication des communautés dans la construction des espaces de vie.

Quel lien existe-t-il entre crise écologique et migration ?

Les problèmes écologiques, tels que la rareté des ressources naturelles, la désertification et les catastrophes environnementales, sont souvent étroitement liés aux conflits et aux migrations. La construction de camps de réfugiés comporte également son lot de défis. Par exemple, un effet secondaire de leur présence est la déforestation, car les personnes déplacées ont besoin de bois pour cuisiner et, dans certains cas, leurs installations s’étendent. Il faut savoir que ces personnes vivent souvent pendant des années dans des tentes et construisent des structures temporaires, de manière autonome, en autogestion.

De quelle durée parlons-nous ?

La durée moyenne passée dans un camp est de 17 ans. C’est pourquoi la culture humanitaire a évolué au fil du temps : autrefois, on se contentait de fournir de la nourriture, de l’eau et un logement temporaire. Aujourd’hui, l’objectif est de proposer une vie aussi normale que possible. Plutôt que de fournir des logements provisoires, l’idée est de loger les personnes déplacées chez les habitants ou dans des structures réaffectées, si les autorités locales l’autorisent. Les camps de réfugiés ne facilitent pas l’intégration car ils créent des ghettos ; ils sont désormais considérés comme un dernier recours.

Quel type de structures sont généralement mises à disposition de ces populations ?

Les tentes et les containers font partie des options les plus coûteuses dans les contextes extra-européens, ne serait-ce que pour leur transport. Les tentes, notamment, sont très précaires et inconfortables, et selon le climat, elles n’ont une durée de vie que de six mois. Par ailleurs, les campements sont souvent installés sur des terrains marginalisés, et s’ils n’ont pas encore été construits, c’est généralement pour une bonne raison : ils sont sujets aux inondations, sont trop chauds ou impossibles à cultiver. En général, il reste crucial de passer le plus rapidement possible de la phase de réponse d’urgence à une phase transitoire, puis vers une stabilité accrue.

Dans votre travail, avez-vous vécu des expériences de ce type ?

Lors de ma mission au Mozambique, j’ai participé à l’extension d’un camp de réfugiés afin d’accueillir 5 000 personnes supplémentaires. J’ai repris le projet après le départ de mon prédécesseur, qui avait rencontré de nombreuses difficultés de gestion. L’un des problèmes principaux était les incendies, allumés en guise de protestation par les habitant·e·x·s du camp. À mon arrivée, la situation était complexe et les règles de sécurité étaient très strictes : je devais respecter un temps limité dans le camp et revenir à ma base avant le coucher du soleil. C’était l’une de mes premières expériences, et je me suis retrouvée face à un défi de taille, sans directives claires sur la façon de procéder et avec peu de ressources.

Quelle approche avez-vous décidé d’adopter ?

J’ai choisi de maximiser le temps passé dans le camp, en commençant à interagir avec les différentes communautés. Le camp abritait des groupes venus de la région des Grands Lacs africains, des personnes marquées par des conflits profonds entre clans. J’ai cherché à comprendre leur situation et à les impliquer dans le processus décisionnel, leur confiant la tâche de signaler les problèmes et les besoins essentiels. Si je n’avais pas agi ainsi, il y aurait probablement eu de l’opposition, car involontairement, par exemple, nous aurions exacerbé des inimitiés entre les clans, en intervenant dans des histoires que nous ne pouvions comprendre et en alimentant les tensions.

Quelles stratégies avez-vous utilisées pour impliquer les habitants du camp ?

Le moment clé a été celui du lancement de la phase de conception et de planification. J’ai laissé les habitant·e·x·s me faire part de leurs besoins, aspirations et préférences concernant la disposition des logements. Pour moi, l’essentiel était de respecter le nombre de personnes à loger, tandis que la distribution des espaces leur revenait. Cette approche a eu un impact très positif sur la faisabilité du projet. Ma présence constante dans le camp a aussi permis de déconstruire le préjugé selon lequel les travailleurs humanitaires internationaux sont distants, enfermés dans leurs bureaux climatisés ou leurs jeeps. En montrant ma disponibilité à écouter, j’ai favorisé un climat de confiance.

Comment avez-vous surmonté l’obstacle de la langue ?

Pour faciliter la communication et la compréhension mutuelle, j’ai choisi d’afficher les dessins du projet à des endroits visibles du camp. Cela a suscité la curiosité des habitant·e·x·s, qui s’approchaient pour s’informer et participer activement aux rencontres. Grâce à cette méthode, nous avons pu définir au mieux la répartition des espaces de vie en fonction des besoins réels de la communauté. En fin de compte, l’élément clé de cette expérience n’a pas été l’aspect technique, mais la capacité à écouter et à répondre aux besoins des gens, en initiant un processus de cocréation qui a rendu le projet plus efficace.

Dessin: © Anaëlle Clot.

Comment êtes-vous intervenue dans les espaces publics ?

Le camp comportait des zones vides qui servaient de points de rassemblement naturels, comme celles autour des pompes à eau, souvent situées sous de grands arbres. L’un de ces points était proche du centre d’alimentation thérapeutique pour les enfants de moins de cinq ans et non loin de l’école. J’ai analysé ces synergies existantes et les ai intégrées à la création d’un terrain de sport, stratégiquement positionné pour encourager les activités physiques et le mouvement.

De plus, dans cette zone, j’ai introduit un système de communication plus structuré, en utilisant un arbre comme point d’affichage pour les commentaires, suggestions et plaintes de la communauté. Bien que les critiques aient été plus nombreuses que les louanges, ce système a permis d’établir un canal de communication direct et clair. Mon objectif était de faciliter les échanges entre les opérateurs et la communauté, en recueillant des retours utiles pour améliorer la gestion du camp. Quand il y a participation, cocréation ou au moins échange d’idées, les gens sont prêts à s’impliquer, surtout si cela touche aux constructions ou à l’utilisation des espaces.

Quels marges de liberté y avait-il pour l’auto-conception des bâtiments ?

Au Mozambique, nous avons impliqué les gens dans la construction de maisons avec des matériaux locaux : roseaux, terre et paille. La quantité de matériaux fournie à chaque famille était la même, et chacune pouvait ensuite décider comment l’utiliser en s’appropriant le projet. Il s’agissait de passer des tentes à des maisons très simples mais permanentes, selon les standards du Mozambique. Cela doit aussi être pris en compte : lorsqu’on offre une solution d’urgence à une population qui vient de l’extérieur, il ne faut pas aller au-delà de ce que les habitant·e·x·s les plus défavorisés de la société locale ont, afin de ne pas alimenter les tensions.

Y a-t-il d’autres niveaux de cocréation souhaitables dans ce contexte ?

La population déplacée, avant de quitter son pays d’origine, avait un métier, des occupations, des passions. Cartographier ces compétences est une richesse à exploiter pleinement, d’une part pour insérer ces personnes dans le monde du travail et les rendre autonomes, d’autre part pour contribuer aux programmes d’aide aux personnes déplacées. Les ressources étant limitées, tirer parti des compétences locales est une grande opportunité. Ce n’est pas toujours facile, cela prend du temps, il faut aller à la rencontre des gens, mais cela apporte énormément à la communauté qui se sent respectée, et non marginalisée.

Y a-t-il des pratiques spontanées dans l’espace public qui aident à créer de la cohésion ?

La nourriture est un outil important d’identité culturelle, surtout dans des contextes de grande désorientation. La possibilité de cultiver des aliments traditionnels ne se limite pas à fournir un moyen de subsistance, elle permet aussi de maintenir un lien avec la culture d’origine et de la partager avec la population locale. Cette pratique crée des opportunités d’échanges culturels, par exemple à travers de petits points de restauration où les habitant·e·x·s des camps peuvent faire découvrir leur cuisine. De plus, cela peut faciliter l’échange de techniques agricoles ou culinaires utiles à la fois à la communauté réfugiée et à celle d’accueil.

Quel est le rapport entre urgence et planification ?

L’urgence et la planification sont presque antagonistes, car en situation d’urgence, par définition, il n’y a pas de temps ni de possibilité de planifier. Cependant, il ne faut pas non plus tomber dans le piège de l’urgence continue, car cela serait naïf, coûteux et politiquement dangereux. Dans l’urgence, on doit déroger à de nombreuses règles. La législation nécessite du temps, des processus stricts, de la cocréation, mais c’est aussi le seul moyen d’avancer.

Que pouvons-nous apprendre de l’habitat dans les contextes d’urgence ?

Dans les contextes d’urgence, on apprend que retarder l’action réduit progressivement les options disponibles, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus aucune. Les polycrises actuelles, y compris celle liée à l’environnement, nous enseignent qu’il est essentiel d’agir à temps, même en Europe, où, malgré les ressources, les villes ne sont pas prêtes à affronter les défis climatiques actuels et futurs.

Dans certaines zones du monde, les impacts environnementaux rendent progressivement des régions entières inhabitables. Le problème ne réside pas seulement dans l’augmentation des températures, mais dans la disparition des ressources vitales, ce qui pousse les gens à migrer. Cependant, l’attention mondiale se concentre plus souvent sur la protection contre les flux migratoires que sur des interventions à long terme pour prévenir les crises.

Clôture et Pouvoir

« Nous supplions Votre Grâce afin qu’aucun seigneur d’un quelconque domaine ne puisse considérer les terres communes comme une propriété exclusive.

Nous demandons que tous les propriétaires libres ainsi que ceux qui détiennent des terres en concession puissent jouir pleinement des terres communes, en exerçant leurs droits sur celles-ci, et que les seigneurs ne puissent ni les utiliser ni en tirer profit.

Nous prions pour que les rivières restent libres et accessibles à tous pour la pêche et la navigation.

Nous demandons qu’il ne soit pas permis aux seigneurs d’acquérir des terres libres pour ensuite les relouer (…) en tirant de grands avantages personnels au détriment de vos pauvres sujets. »

Nous sommes le 6 juillet 1549. Les paysans de Wymondham, une petite ville du Norfolk en Angleterre, se révoltent. Ils traversent les champs pour abattre les haies et les clôtures des fermes et des pâturages privés, y compris le domaine de Robert Kett, qui, de manière surprenante, se joint aux protestations, donnant ainsi son nom à cette rébellion. Au fil de leur marche, ils sont rejoints par des ouvriers agricoles et des artisans venant de nombreuses autres villes et villages. Le 12 juillet, 16 000 insurgés campent à Mousehold Heath, près de Norwich, et rédigent une liste de revendications adressées au roi, comprenant celles mentionnées plus haut. Ils résisteront jusqu’à fin août, moment où plus de 3500 insurgés seront massacrés, et leurs chefs torturés et décapités. Mais qu’est-ce qui a provoqué cette insurrection ? Et pourquoi la répression a-t-elle été si sanglante ?

La soi-disant rébellion de Kett est une réaction à la pratique des « enclosures », c’est-à-dire la suppression des droits d’usage sur les terres communes. Ces terres, d’une grande importance économique et sociale, étaient gérées selon des règles et des limites établies par les communautés elles-mêmes, garantissant un équilibre entre leurs membres. Ces parcelles étaient utilisées pour le pâturage, la collecte de bois et de plantes sauvages, la fauche du foin, la pêche ou encore le passage, et incluaient même des terres agricoles partagées, où les paysans cultivaient de petites portions de terre réparties de manière éparse dans une division collective. Le système des terres communes contribuait donc à la subsistance des communautés et, en particulier, des plus démunis.

Avec les enclosures, les terres communes furent réorganisées pour créer de grands champs unifiés, délimités par des haies, des murs ou des clôtures, et réservés à l’usage exclusif des grands propriétaires ou de leurs locataires. Ce processus progressif d’appropriation des terres ne fut pas une exclusivité anglaise, mais un phénomène à grande échelle, généralisé sous diverses formes dans toute l’Europe (et encore plus violemment dans ses colonies) à partir du XVe siècle. C’est le phénomène que Karl Marx décrit dans Le Capital comme « l’accumulation primitive » : les travailleurs agricoles, privés de leurs moyens de production (la terre), sont contraints de travailler pour un salaire, ne possédant rien d’autre que leur force de travail. C’est l’un des éléments qui a conduit à l’émergence du capitalisme, un processus impliquant violence, expropriation et rupture des liens sociaux traditionnels.

Dessin: ©Anaëlle Clot.

Un autre aspect significatif des enclosures est leur impact sur le rôle des femmes. Jusqu’au Moyen Âge, une économie de subsistance prévalait en Europe, où le travail productif (comme le travail des champs) et reproductif (comme les soins) avaient une valeur équivalente. Avec le passage à une économie de marché, seul le travail produisant des marchandises fut considéré comme digne d’être rémunéré, tandis que la reproduction de la force de travail fut jugée dénuée de valeur économique. De plus, comme cela a été démontré, la perte des droits d’usage sur les terres communes a particulièrement affecté les catégories déjà discriminées, comme les femmes, qui trouvaient dans ces terres non seulement un moyen de subsistance, mais aussi un espace de relations, de savoirs et de pratiques collectives.

La chercheuse féministe Silvia Federici, dans son célèbre ouvrage Caliban et la sorcière : Femmes, corps et accumulation primitive, réfléchit au lien entre la privatisation des terres et l’aggravation de la condition féminine : « Dans l’Europe précapitaliste, la subordination des femmes aux hommes était atténuée par le fait qu’elles avaient accès aux biens communs et à d’autres ressources collectives (…). Dans la nouvelle organisation du travail, chaque femme devint un bien commun, car une fois les activités domestiques définies comme un non-travail, le travail féminin commença à être perçu comme une ressource naturelle, accessible à tous, tel l’air que nous respirons ou l’eau que nous buvons. (…) Avec ce nouveau contrat social et sexuel, les femmes prolétaires devinrent le substitut des terres que les travailleurs avaient perdues avec les enclosures, devenant ainsi leur principal moyen de reproduction. »

Les conséquences de cette exacerbation des rapports de force entre genres furent multiples : les femmes se retrouvèrent de plus en plus confinées à l’espace domestique, dépendantes économiquement et socialement de l’autorité masculine, et contrôlées dans la gestion de leur corps par des politiques démographiques indispensables à une société dépendante des flux de force de travail. Le contrôle du corps féminin, par la condamnation de la contraception et des savoirs traditionnels liés aux soins, devint central dans la société capitaliste naissante. La chasse aux sorcières, qui frappa des milliers de femmes en Europe et en Amérique, s’inscrit dans ce contexte de répression et de contrôle.

Dans les colonies européennes, des processus analogues d’expropriation et de violence furent justifiés par une rhétorique de domination des « sauvages ». Ce schéma, basé sur l’extraction de ressources et de travail à faible coût, se poursuit encore aujourd’hui : pensons à l’appropriation des terres indigènes dans le Sud global pour l’exploitation des ressources naturelles. Capitalisme et oppression sont les deux faces d’une même médaille.

Jean-Jacques Rousseau, dans son Discours sur l’origine de l’inégalité, écrivit : « Le premier qui ayant enclos un terrain s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n’est à personne ! »

La pensée de Rousseau dans ce livre n’est pas exempte de problématiques et alimentera, entre autres, le dangereux mythe du « bon sauvage », qui justifiera en partie le colonialisme. Pourtant, ces mots représentent un avertissement et un espoir, nous invitant à remettre en question les fondements mêmes de la société : les structures, les institutions, les systèmes économiques ne sont pas immuables. Le changement est toujours possible, à condition d’avoir le courage de l’imaginer.

L’expérience du paysage

Dans le langage courant, le terme «paysage» englobe diverses notions : il peut désigner un écosystème, un panorama, voire une ressource économique. Il est cependant possible de mieux cerner et aborder la complexité de ce terme en se fondant sur le concept «d’expérience».

En effet, l’expérience nous met en contact avec un dehors, une altérité : dans ce contexte, le paysage n’est plus considéré comme un objet, mais plutôt comme une relation entre la société humaine et l’environnement. De plus, l’expérience nous touche émotionnellement; elle nous bouscule et nous transforme. Une telle perception du «paysage» permet de réaliser combien il donne du sens à nos vies individuelles et collectives, au point que sa transformation ou sa disparition entraîne l’effacement de repères sensibles de l’existence dans la vie de ses habitant·e·x·s. L’expérience peut également être vue comme une forme de connaissance pratique ou de sagesse. C’est le type de savoir que l’on acquiert en vivant dans un endroit, qui fait que les personnes qui habitent un paysage en deviennent les expert·e·x·s. Enfin, l’expérience, c’est aussi une forme d’expérimentation : c’est l’aspect actif de notre relation avec le monde, qui nous permet de découvrir et de créer de nouvelles connaissances et de matérialiser ce qui n’est encore que potentiel.

On peut pousser ces réflexions encore plus loin et soutenir que les êtres humains vivent de paysage—une affirmation qui peut sembler hyperbolique, mais qui prend tout son sens si on y prête attention. En effet, le paysage est la source de notre alimentation : nous habitons dans le paysage et ce dernier active en nous des représentations et des émotions. Nous entretenons une relation dynamique avec le paysage : en le modifiant, nous nous transformons aussi. Il est donc impossible d’éviter d’entrer en relation avec le paysage. Le choix même d’ignorer ou de ne pas «faire l’expérience» d’un paysage a des conséquences pratiques et symboliques.

C’est à partir de ces observations que Jean-Marc Besse a écrit «La nécessité du paysage» : un essai sur l’écologie, l’architecture et l’anthropologie, mais aussi une invitation à remettre en question nos modes d’action «paysagistes». Le philosophe français nous y met en garde contre toute action sur le paysage : une attitude qui nous place «à l’extérieur» dudit paysage, ce qui, comme mentionné ci-dessus, n’est tout simplement pas plausible. Agir sur un paysage signifie le fabriquer, c’est-à-dire partir d’une idée préconçue qui ne tient pas compte du fait que le paysage est un système vivant et non un objet inerte. «Agir sur met donc en œuvre un double dualisme, séparant d’une part le sujet et l’objet et, d’autre part, la forme et la matière».

Comment alors échapper à ce paradigme productif et falsifiant? Jean-Marc Besse propose un changement de perspective : il s’agit de passer de l’action sur à l’action avec, reconnaissant «dans la matière une sorte d’animation» et l’envisageant «comme un espace de propositions potentielles et de trajectoires possibles». Le but, dans ce cas, est d’interagir «de manière adaptative et dynamique», de pratiquer la transformation plutôt que la production. Agir avec signifie mettre en œuvre une négociation continue, rester ouvert à l’indétermination du processus, être en dialogue avec le paysage : en un mot, collaborer avec ce dernier.

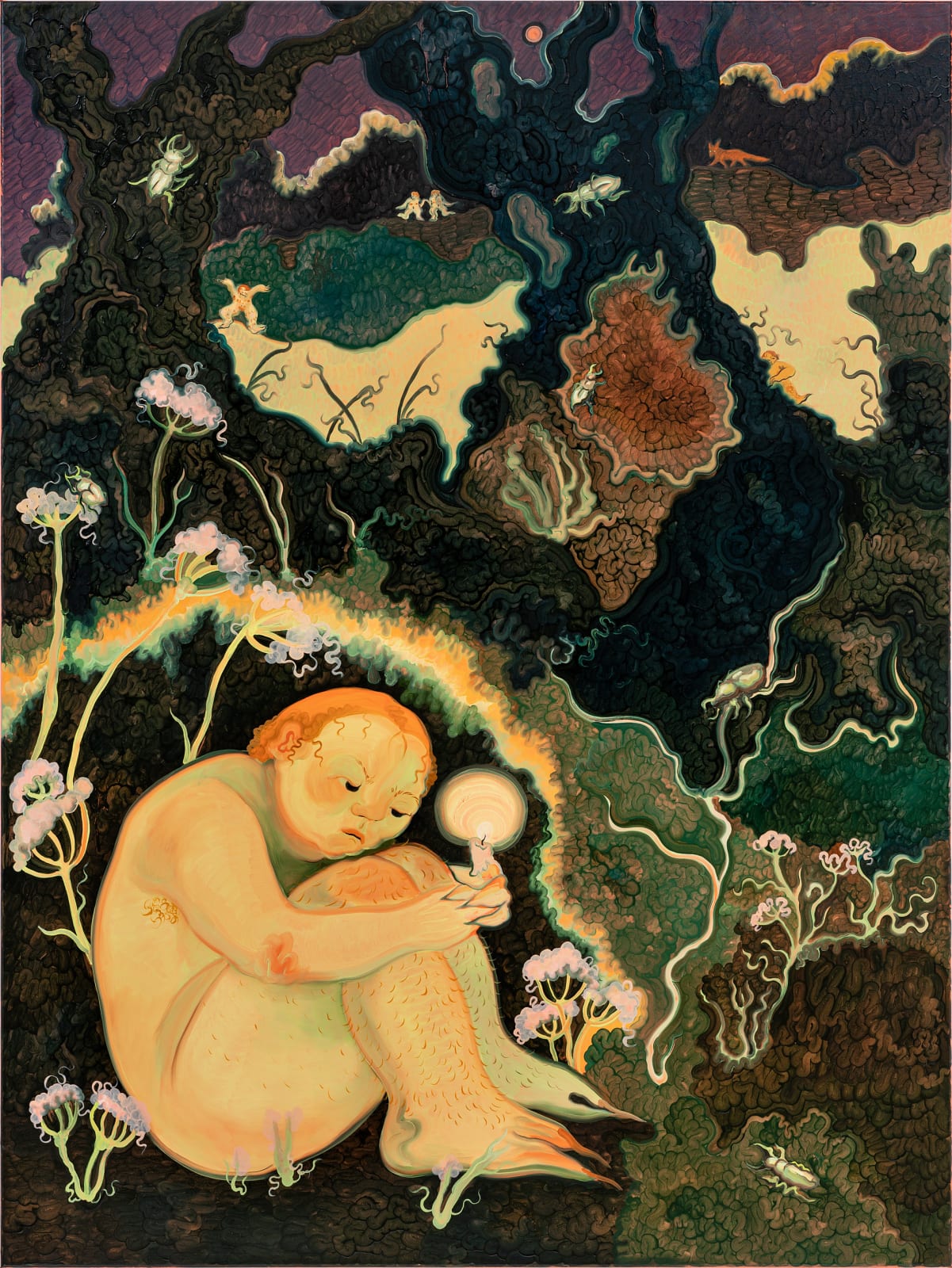

Georg Wilson, All Night Awake, 2023

Agir avec le sol

La dimension «abiotique» du sol est abordée, entre autres disciplines, par la topographie, la pédologie, la géologie et l’hydrographie. Cependant, d’un point de vue philosophique, le sol n’est autre que le support matériel sur lequel nous vivons. Nous y construisons les bâtiments dans lesquels nous habitons et les routes que nous empruntons et c’est le sol qui rend possible l’agriculture, l’une des manifestations fondamentales, les plus anciennes et les plus complexes, de l’activité humaine. Ce sol «banal» est donc en réalité le foyer de toute une série de questions politiques, sociales et économiques primordiales et, en tant que tel, il soulève des questions essentielles. De quel type de sol, d’eau ou d’air veut-on? Les catastrophes environnementales liées à la crise climatique et à l’érosion des sols ou les conséquences de la perte de fertilité des terres agricoles et forestières imposent des réponses collectives qui mobilisent à la fois les connaissances scientifiques et les compétences techniques, ainsi que de nombreux aspects politiques et éthiques.

Agir avec les vivants

Les paysages que nous habitons, traversons et modifions (y compris le sol et le sous-sol) sont à leur tour habités, traversés et modifiés par d’autres êtres vivants, animaux et végétaux. Le philosophe Baptiste Morizot, dans son essai «Sur la piste animale», nous invite à cohabiter «dans la grande ‘géopolitique partagée’ du paysage» en essayant d’emprunter le point de vue «des animaux sauvages, des arbres qui communiquent, des sols vivants qui travaillent, des plantes alliées du potager permacole, pour voir par les yeux et se rendre sensible à leurs us et coutumes, à leurs perspectives irréductibles sur le cosmos, pour inventer des milliers de relations avec eux». Pour interpréter correctement un paysage, il est nécessaire de prendre en compte la «puissance agissante des êtres vivants» avec leur spatialité et temporalité et d’intégrer notre relation avec eux.

Agir avec les autres humains

Le paysage est une «situation collective» qui concerne également les relations interhumaines dans leurs différentes formes. Le paysage est lié aux désirs, aux représentations, aux normes, aux pratiques, aux histoires, aux attentes et il mobilise des émotions et des positions aussi diverses que le sont les volontés, les expériences et les intérêts des personnes. Agir avec les autres êtres humains signifie agir avec un ensemble complexe qui inclut des individus, des communautés et des institutions; mobiliser le champ pratique et symbolique — dans une négociation et une médiation continue.

Agir avec l’espace

Considéré à travers les outils de la géométrie, l’espace est une entité objective : on peut décrire de manière satisfaisante ses dimensions, ses proportions ou ses limites. Cependant, l’espace du paysage ne peut être défini par de simples critères de mesurabilité. En réalité, il s’agit d’un espace intrinsèquement hétérogène : «les localisations, les directions, les distances, les morphologies, les façons de les pratiquer et de les investir économiquement et émotionnellement n’y sont pas équivalentes spatialement ni qualitativement». Interpréter correctement l’espace du paysage signifie donc se rappeler que les mesures «numériques» ou «géométriques» sont nécessairement fallacieuses et que l’ensemble de géographies (économique, sociale, culturelle ou personnelle) qui le composent ne sont ni neutres, ni uniformes, ni fixes dans le temps.

Agir avec le temps

Lorsqu’on pense à la relation entre le paysage et le temps qui passe, la première image qui vient à l’esprit est celle de la croûte terrestre et des couches géologiques qui la composent ou celle de ruines archéologiques enfouies sous la surface. En somme, on imagine une sorte de «palimpseste» ordonné d’un temps passé, avec lequel toute relation est close. Le temps du paysage, cependant, doit être interprété selon des logiques plus complexes : il suffit de penser à la persistance des pratiques et des expériences dans son contexte et au fait que la destruction du paysage n’est jamais totale : il s’agit toujours d’une transformation. De plus, le temps du paysage comprend également des échelles de temps non humaines, qui demeurent incommensurables à nos yeux, telles que la géologie, la climatologie, la végétation : des temporalités auxquelles nous sommes néanmoins étroitement liés. Ainsi, le paysage reste en réalité en tension constante entre passé et présent.

«Notre époque», conclut Jean-Marc Besse, «est celle d’une crise de l’attention. […] Le paysage semble être, dans cette époque de crise de la sensibilité et de l’expérience, l’un des ‘lieux’ où la perspective d’une ‘correspondance’ avec le monde peut être retrouvée […]. En d’autres termes, le paysage […] peut être envisagé comme un dispositif d’attention au réel, et donc comme une condition fondamentale de l’activation ou de la réactivation d’une relation sensible et significative avec le monde environnant» : une fois de plus, la nécessité du paysage.

presse

Un nouveau visage pour les Champs-Fréchets

Meyrin Ensemble, été 2025