laboratoire écologie et art pour une société en transition

médias

Filtré par

-

Texte

-

Vidéo

-

Audio

- presse

- Tous les médias

La pizza au ketchup

Texte

Décider de ce qu’il faut conserver, transformer ou laisser disparaître est un processus complexe.

d'un champ à l'autre / von Feld zu Feld

Le temps de la ruine

Texte

Au cours des dernières décennies, les ruines ont acquis une place centrale dans l’imaginaire occidental.

d'un champ à l'autre / von Feld zu Feld

Appel à candidatures : Gardien·ne·x des Communs du Parc Rigot

Texte

Une personne habitant les frontières — entre espaces verts et ville, science et poésie, pensée et pratique.

Faire commun

La vie des lignes

Texte

Les humains font des lignes, en marchant, en parlant, ou en faisant des gestes.

Sur le seuil

Transformer le savoir

Texte

Tout savoir est situé dans des contextes et des corps.

Peau Pierre

Faire commun

Optimisme cruel

Texte

L‘“optimisme cruel”, selon Lauren Berlant, réfère à ce qui fait grincer nos désirs et nous empêche d’avancer comme espéré.

least

Le nid

Texte

Une réflexion poétique de Gaston Bachelard sur le nid, symbole d’intimité, de refuge et d’univers imaginaire.

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Faire commun

Tout coule

Texte

La vie repose sur une synchronisation fine entre les rythmes du vivant et les cycles de la Terre.

Faire commun

Vivre le Rhône

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Marcher à Tarente

Texte

Rencontrer une ville à travers la marche.

least

Laggiù, Taranto

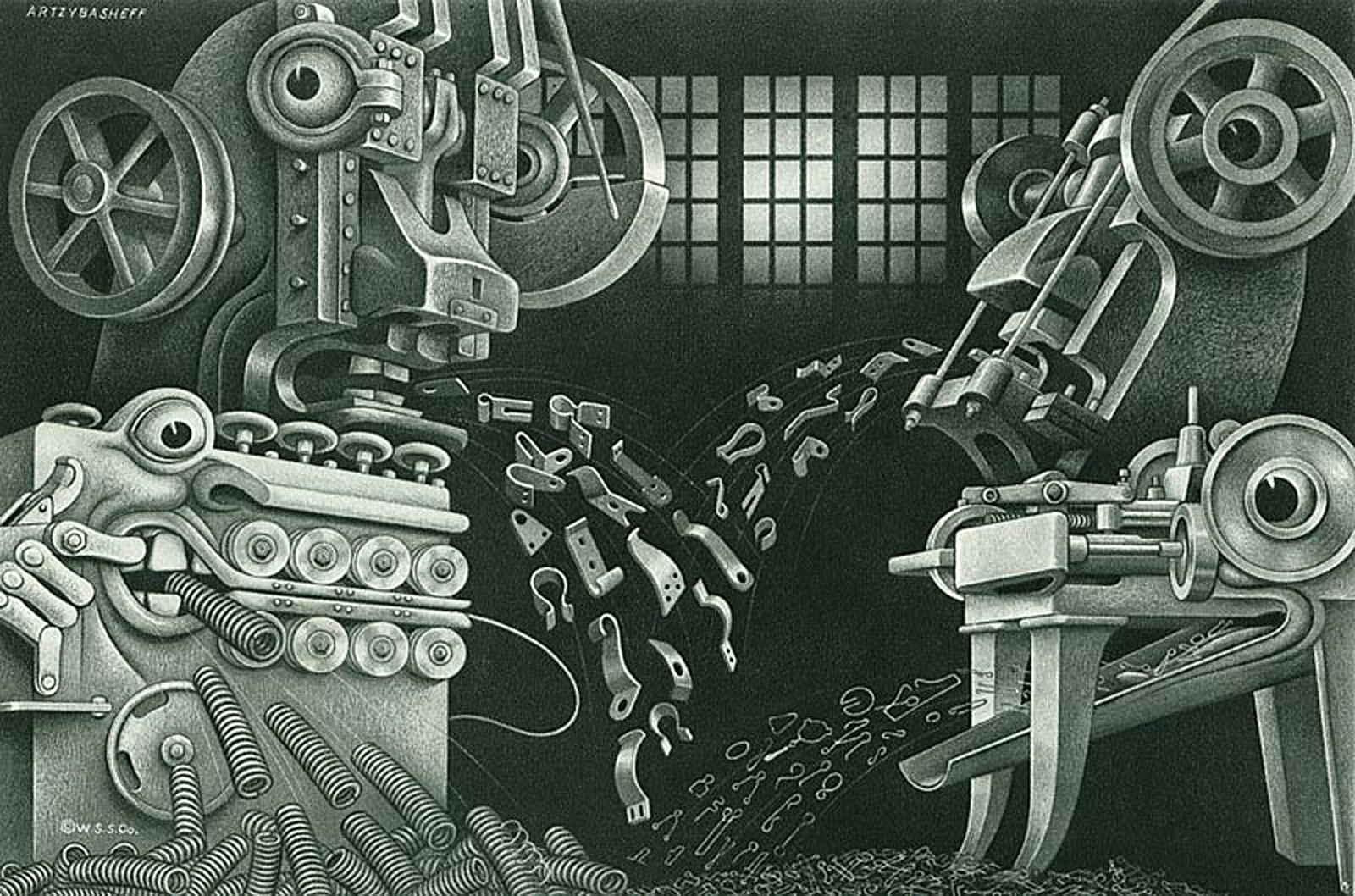

La « vie » des objets

Texte

La matière ne devrait pas être conçue comme passive et inerte, mais comme dotée d’une vitalité intrinsèque.

d'un champ à l'autre / von Feld zu Feld

Peau Pierre

Urgence et cocréation

Texte

Un entretien avec l’architecte Antonella Vitale.

Sur le seuil

Devenirs buissons

Un sol vivant

Texte

Même si nous le foulons quotidiennement nous réfléchissons rarement à l’importance du sol dans nos vies.

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Faire commun

Arpentage

Clôture et Pouvoir

Texte

Les fruits sont à tous et la terre n’est à personne.

Arpentage

Faire commun

d'un champ à l'autre / von Feld zu Feld

Se rencontrer sur le seuil

L’automne du jardinier

Texte

“On dit que le printemps est l’époque du bourgeonnement ; en réalité l’époque du bourgeonnement, c’est l’automne”.

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Faire commun

Arpentage

Comme la petite pierre est heureuse

Texte

Emily Dickinson célèbre le bonheur d’une vie simple et indépendante.

Peau Pierre

Arpentage

Faire commun

d’un champ à l’autre / von Feld zu Feld

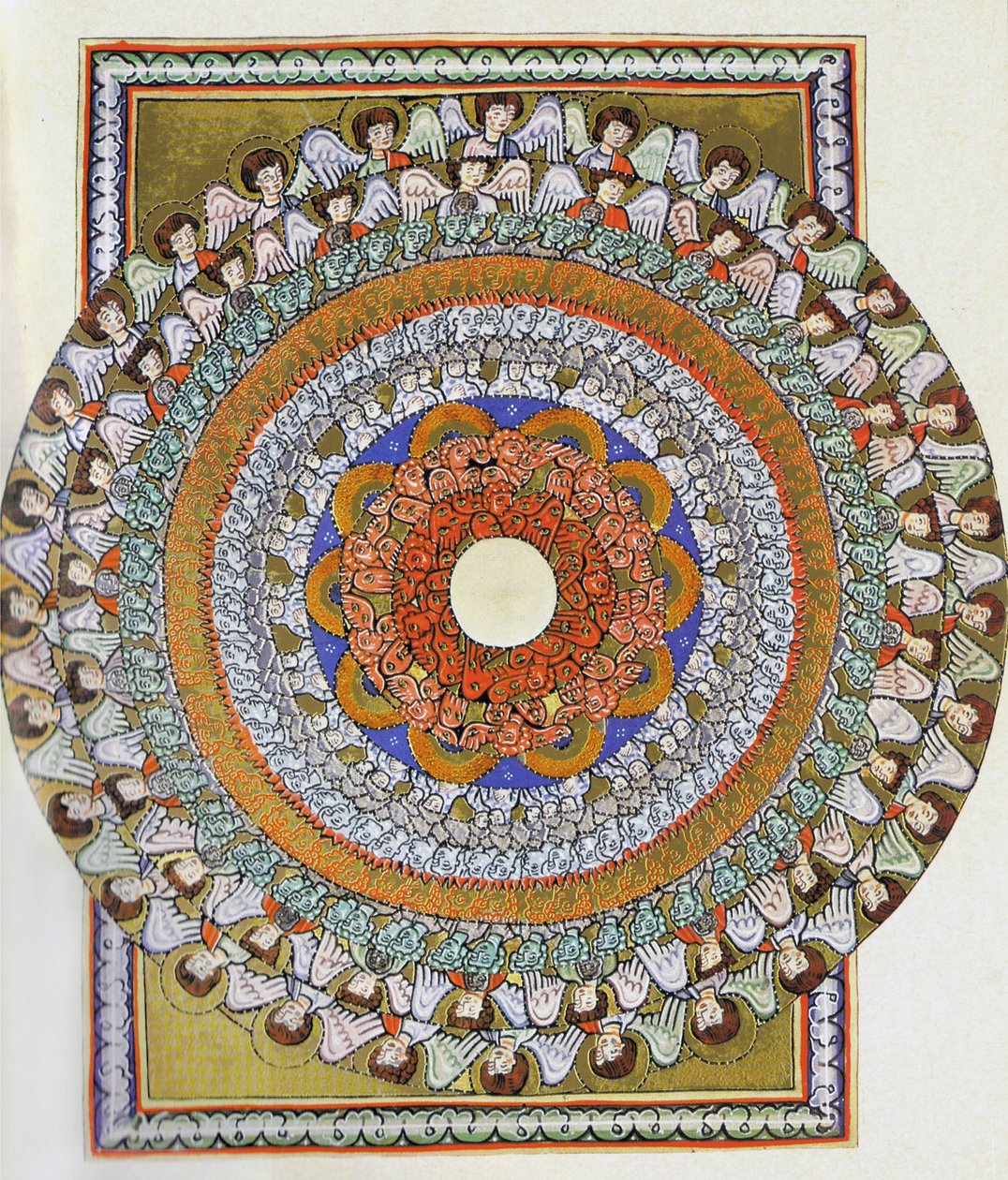

Ô noble Vert

Texte

La «Ignota Lingua» de Hildegarde de Bingen.

CROSS FRUIT

Common Dreams

Faire commun

La multiplicité des communs

Texte

Yves Citton nous parle de biens communs, de communs négatifs et de sous-communs.

Common Dreams Panarea: Flotation School

Faire commun

Arpentage

CROSS FRUIT

L’expérience du paysage

Texte

La complexité du terme «paysage» peut être mieux comprise à travers le concept d’«expérience».

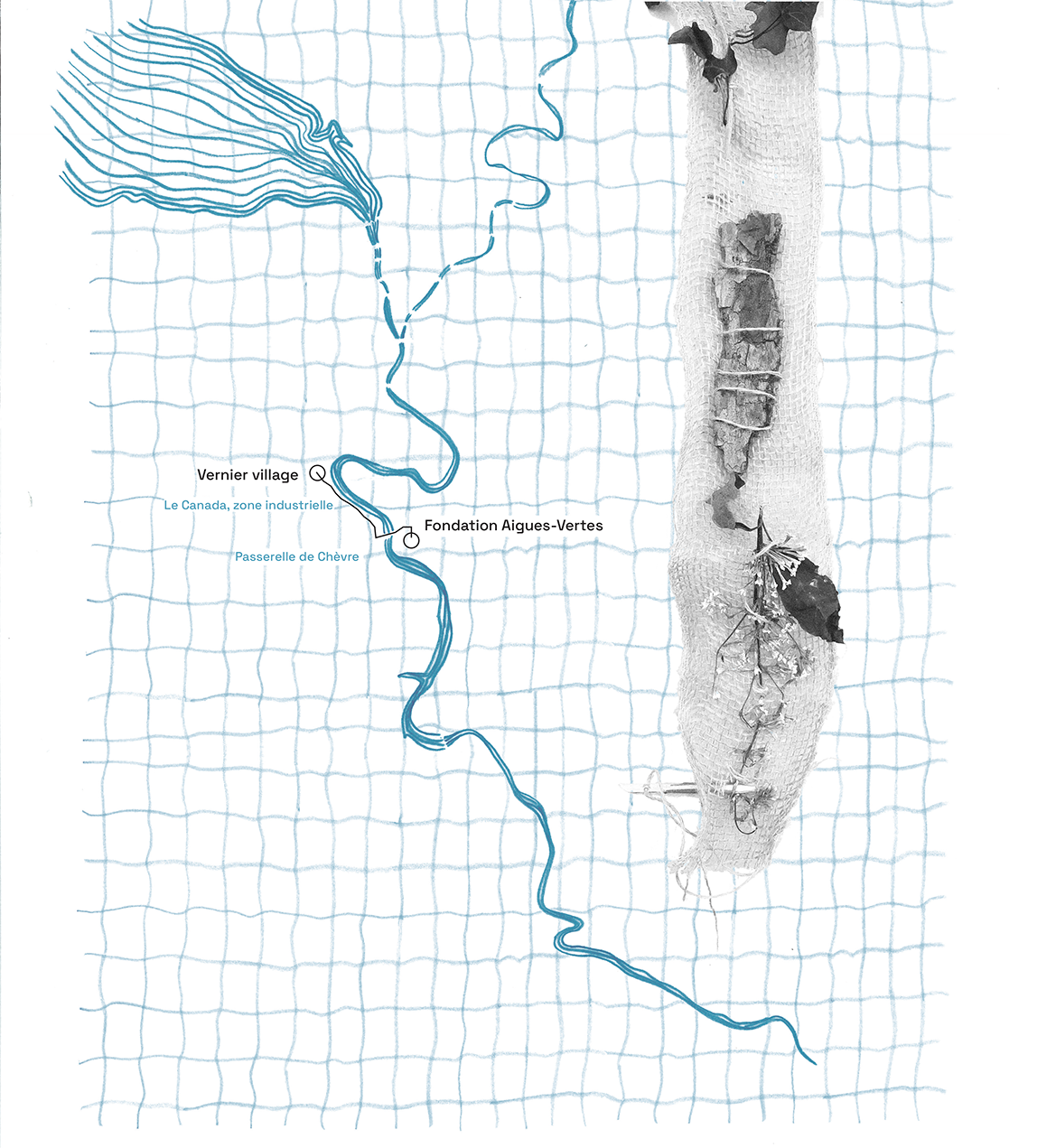

Vivre le Rhône

Faire commun

Arpentage

CROSS FRUIT

Heidi 2.0

Texte

Les Alpes et «l’exotisme de proximité».

Arpentage

d’un champ à l’autre / von Feld zu Feld

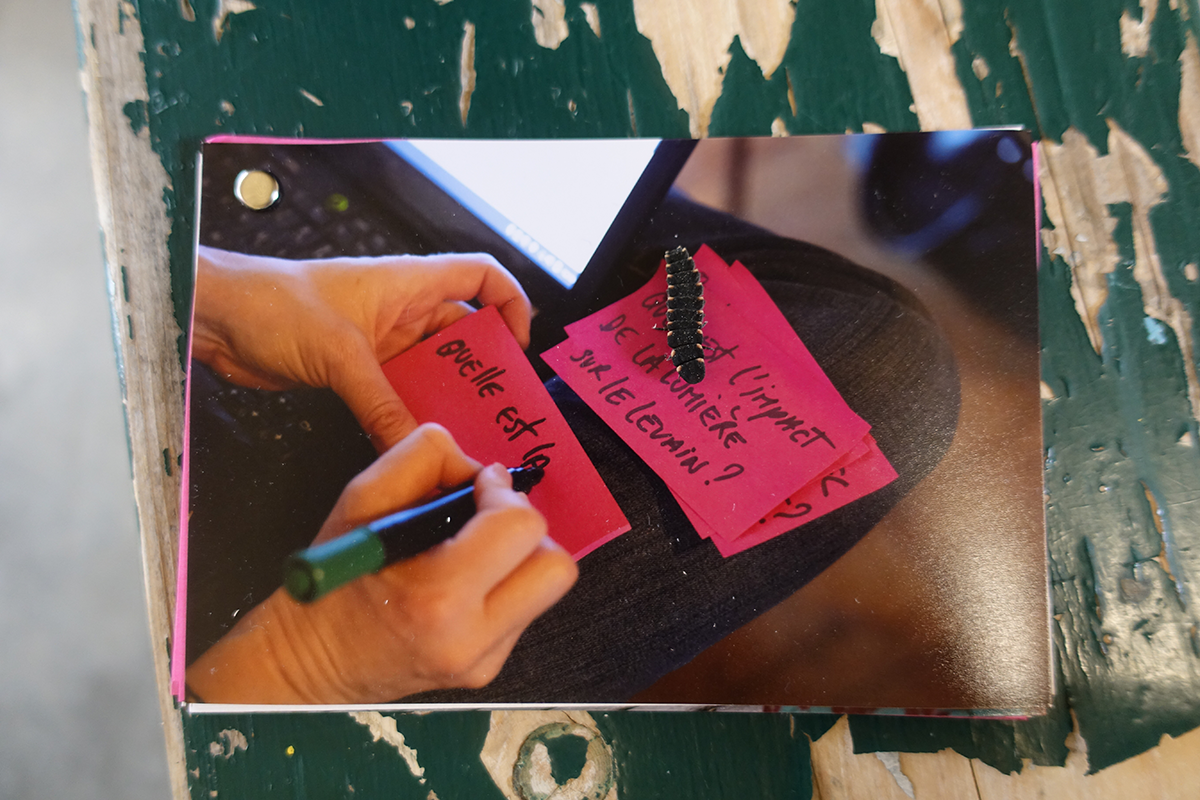

Écouter le levain

Texte

Un entretien avec l’artiste et académique Marie Preston sur les pratiques coopératives et l’inclusion du plus-qu’humain.

Common Dreams Panarea: Flotation School

Faire commun

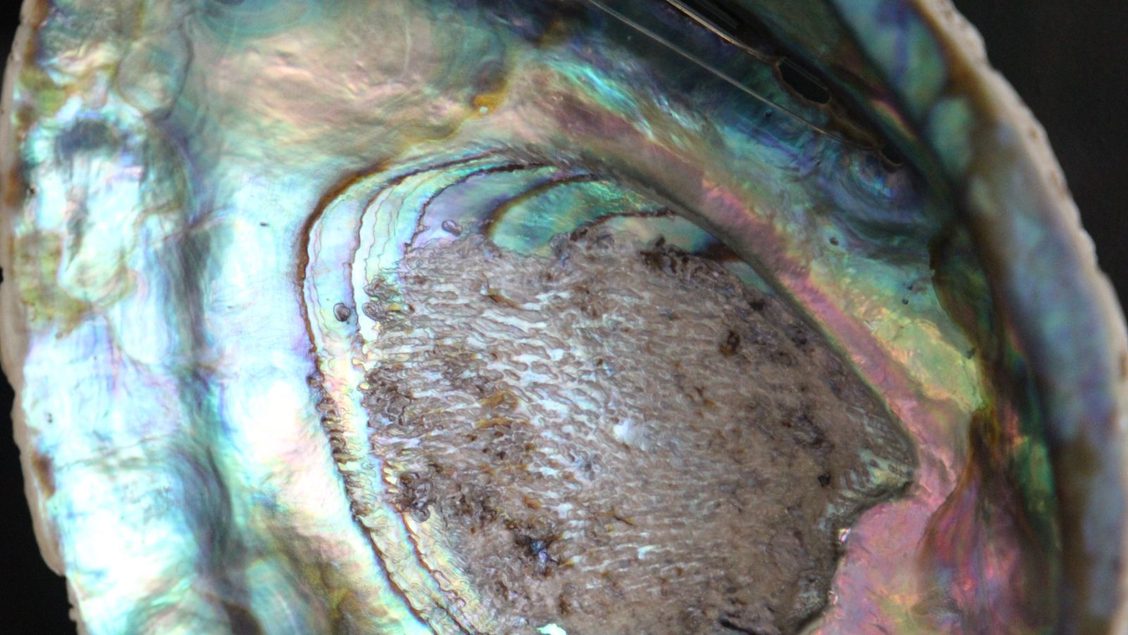

La vie minérale

Texte

La reconnaissance de notre enchevêtrement avec les processus géologiques.

Peau Pierre

Repenser la transition

Texte

Un entretien avec Denise Medico.

Peau Pierre

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Vidéo

Un projet d’écologie urbaine impliquant les citoyen·ne·x·s dans la conception, la création et l’entretien d’un verger.

CROSS FRUIT (Verger de Rue)

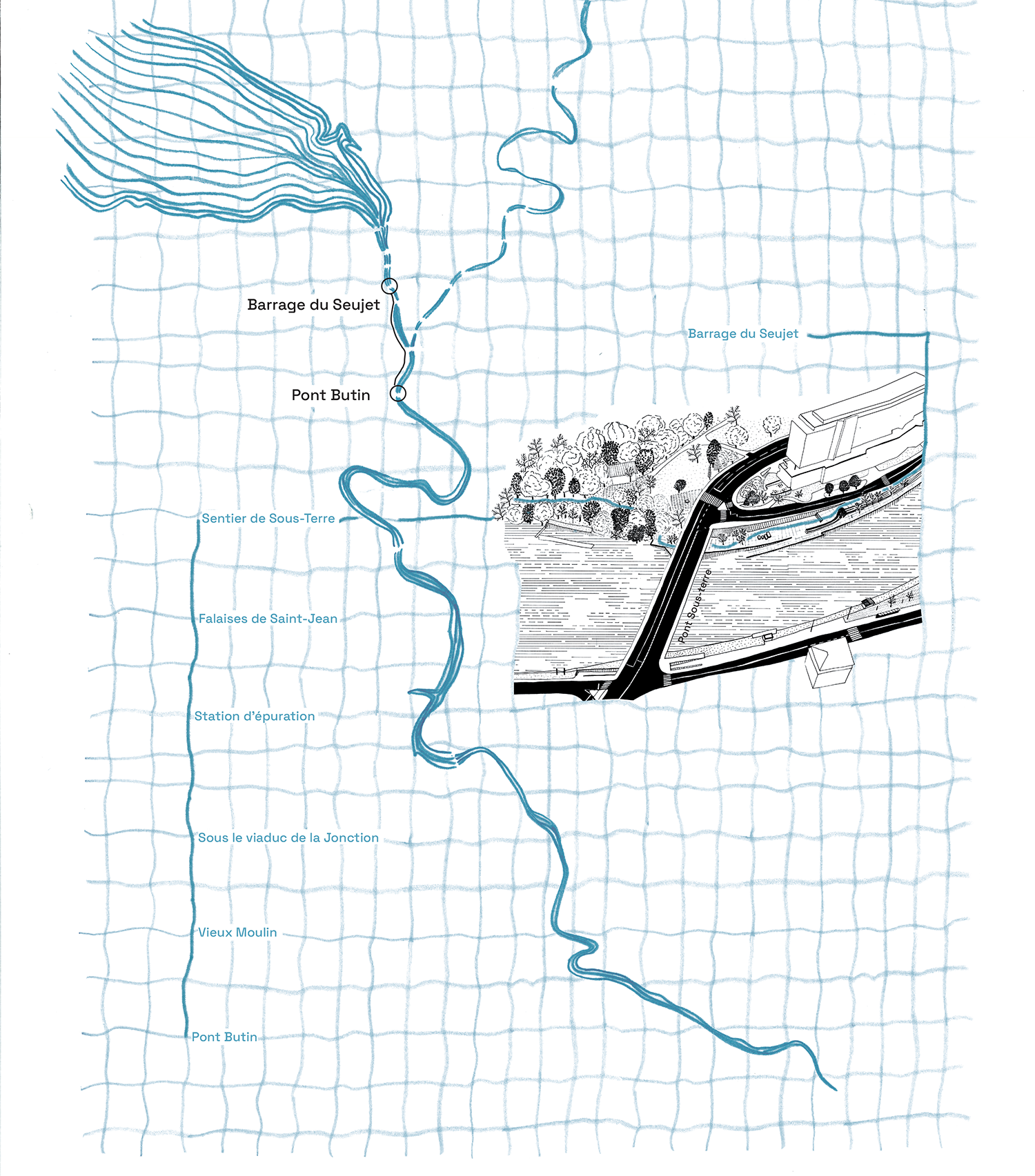

Vivre le Rhône: partie 3

Vidéo

Gardien·ne·x·s du fleuve

Vivre le Rhône

Zone de sacrifice

Texte

«Un jour, alors que nous nous baladions près de l’Ironbound Community Corporation, nous avons senti une odeur âcre.»

least

La Recette du Gesamthof: Un Jardin Lesbien

Texte

Le Gesamthof est un jardin qui n’est pas centré sur l’humain et qui évince l’idée d’un résultat final.

Peau Pierre

CROSS FRUIT

Peau Pierre: une capsule sonore

Audio

« Lorsque nous nous sommes finalement touchés, l’eau a été un intermédiaire de cette rencontre».

Peau Pierre

Le pain sauvage

Texte

Un essai sur l’expérience de la faim en Europe à l’époque moderne.

CROSS FRUIT

Faire commun

Vivre le Rhône: le podcast, partie 03

Audio

Un projet audio qui retrace l’expérience de celleux qui se sont rapproché•es du fleuve en marchant.

Vivre le Rhône

Vivre le Rhône: le podcast, partie 02

Audio

Un projet audio qui retrace l’expérience de celleux qui se sont rapproché•es du fleuve en marchant.

Vivre le Rhône

Spillovers

Texte

Un essai de science-fiction sur l’eau et un manuel sexuel créé par Rita Natálio.

Peau Pierre

Vivre le Rhône: partie 2

Vidéo

Quand l’art rencontre le droit.

Vivre le Rhône

Gardien·ne·x·s de la nature

Texte

Entretien avec Marine Calmet, avocate spécialisée dans le droit de l’environnement et des peuples autochtones.

Vivre le Rhône

Corps d’eau

Texte

Embrasser l’hydroféminisme.

Vivre le Rhône

Common Dreams

Peau Pierre

Faire commun

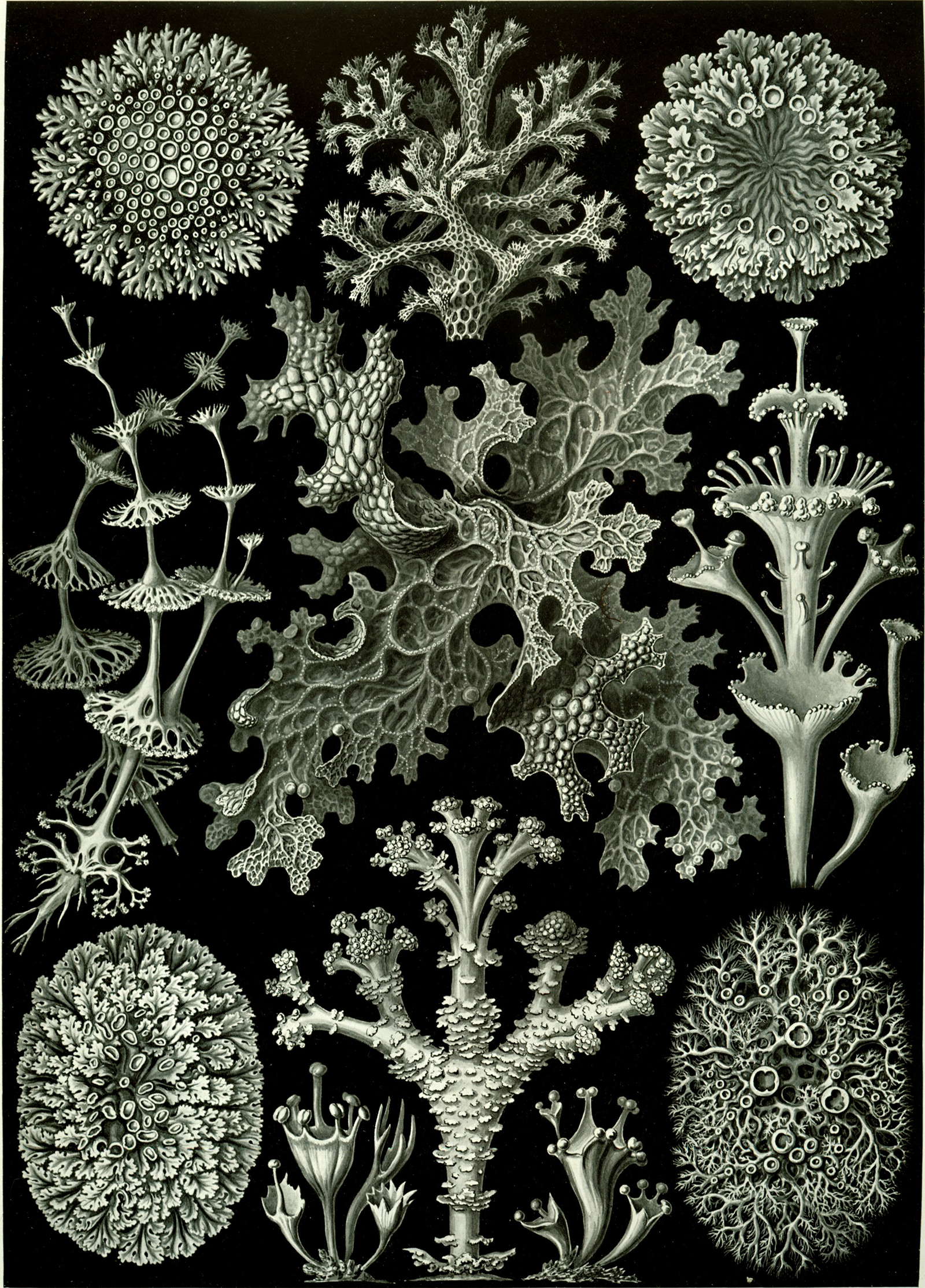

Intimité entre étrangers

Texte

Les lichens nous parlent d’un monde vivant dans lequel la solitude n’est pas une option viable.

Common Dreams

Faire commun

CROSS FRUIT

Vivre le Rhône: le podcast, partie 01

Audio

Un projet audio qui retrace l’expérience de celleux qui se sont rapproché•es du fleuve en marchant.

Vivre le Rhône

Un monde sous-optimal

Texte

Un entretien avec Olivier Hamant, auteur du livre «La troisième voie du vivant» .

Common Dreams

CROSS FRUIT

Faire commun

La sagesse du myxomycète

Texte

Même les organismes les plus simples peuvent proposer de nouvelles façons de penser, d’agir et de collaborer.

Common Dreams

Peau Pierre

Faire commun

CROSS FRUIT

Arpentage

d’un champ à l’autre / von Feld zu Feld

Reporter la catastrophe

Texte

Si la fin est proche, pourquoi ne parvenons-nous pas à nous intéresser sérieusement au réchauffement global?

Common Dreams

Vivre le Rhône

Arpentage

d’un champ à l’autre / von Feld zu Feld

GLOSSAIRE DE LA TRANSITION (T — T) par Ritó Natálio

Texte

Une fiction spéculative collective éco-transféministe.

Peau Pierre

Un sentiment profond de devoir agir

Texte

Entretien avec Myriam Roth, militante pour le climat.

Vivre le Rhône

Vivre le Rhône: partie 1

Vidéo

Rencontrez le Rhône et le Natural Contract Lab.

Vivre le Rhône

Common Dreams Panarea: Flotation School

Vidéo

La vidéo du projet Common Dreams Panarea: Flotation School.

Common Dreams

La pizza au ketchup

Je suis à Genève, dans une maison que je partage avec des colocataires. C’est l’heure du dîner. Nous mangeons en silence, ou presque. Soudain, quelqu’une s’empare du ketchup et en fait couler un filet sur sa pizza, encore dans son carton de commande. À cet instant, quelque chose la traverse, immédiat, comme un repentir du corps qui précède sa conscience. Elle s’arrête, me regarde, s’excuse. Elle marmonne quelque chose – le ketchup, la pizza, l’Italie… C’est vrai, je suis italienne. Cela semble suffire, comme si le pays où je suis née impliquait un rôle de vigilance, comme si sa tradition culinaire m’ordonnait de reconnaître et dénoncer la faute. Mais ce n’est pas le cas. Je ne me sens pas offensée. Le ketchup sur la pizza ne me trouble pas. Il m’arrive même, avec un plaisir inavouable, d’y ajouter de la mayonnaise. C’est un geste qui scandalise, et c’est pour cela, précisément, que je le fais sans me justifier.

Ces dernières années, en Italie et ailleurs, s’est imposée une forme de zèle qui ressemble de plus en plus à une discipline. Un retour aux origines, le recours à des recettes, des ingrédients « authentiques ». Sur les cartes des menus les plus tape-à-l’œil, la pizza n’est plus ce qu’elle est. Elle se fait l’énumération de provenances : fiordilatte d’Agerola, pomodorini del piennolo. Des noms qui véhiculent la promesse d’une pureté, comme si la courte distance parcourue par un ingrédient témoignait de sa « vérité ». Choisir des produits locaux est une décision écologiquement responsable. Mais que veut-on vraiment dire lorsque l’on dit « local » ? À Milan, ma ville, indéniablement italienne, est-il plus local de manger des produits originaires de Naples ou de Genève ? Et que se passe-t-il lorsque la valorisation de la « proximité » se fait au détriment des conditions dans lesquelles la nourriture a été récoltée – les vies pliées qui rendent possible une table pleine ? La tomate, dans le Sud de l’Italie, est liée à des histoires d’exploitation et de criminalité organisée. Ces faits semblent pourtant faire l’objet d’une forme d’« oubli arrangeant », incapables qu’ils sont d’entamer la valeur symbolique de la tradition.

La tradition a cette force-là : elle transforme l’habitude quotidienne en destin commun, l’ancienneté en échelle de mesure du bien, en nous persuadant que ce qui est ancien est aussi juste, que ce qui résiste au temps n’a plus à être interrogé. Si l’on regarde la pizza de plus près, pourtant, le mythe se fissure. Les soldats américains qui traversaient l’Italie à la fin du nazisme et du fascisme ont raconté leur étonnement de ne pas rencontrer, sur leur route, de pizzerias. L’anecdote est révélatrice : jusqu’aux années 1950, la pizza était un aliment quasi exclusivement napolitain, que l’on mangeait debout, dans la rue, avec des ingrédients aléatoires, souvent improvisés. Rien à voir avec l’obsession actuelle pour la « bonne pizza », avec les frontières qui la délimite, avec les nappes à carreaux qui semblent aujourd’hui en garantir l’authenticité. Ce sont les émigré·e·x·s italiens aux États-Unis qui en ont stabilisé la forme. Loin du pays, suspendus entre nostalgie et opportunité du gain, ils et elles ont transformé cet aliment malléable et pauvre en institution. Ce sont des choses qui se produisent, dans les communautés migrantes : ce qui était quotidien devient symbole, résistance ; ce qui était fluide se rigidifie. De là, la pizza revient en Italie, dans l’après-guerre, porteuse d’une identité nouvelle, plus définie, plus exigeante, plus rigide.

L’élaboration d’une « histoire » a ensuite contribué à renforcer l’illusion de son ancienneté. On raconte que la pizza Margherita aurait été inventée en 1889, à l’occasion de la visite de la reine Marguerite de Savoie à Naples, et que ses couleurs rappelleraient celles du drapeau italien. Aujourd’hui, nous savons que cette histoire est fausse, mais son efficacité n’en est pas amoindrie : elle fonctionne parce qu’elle répond à un besoin. Peu importe que la pizza soit réellement ancienne. Ce qui compte, c’est que nous ayons besoin d’y croire. Peut-on alors dire que, parce qu’elle est récente, changeante, la pizza n’appartient pas à la tradition italienne ? Je ne le crois pas non plus. Mais cela nous oblige à reconnaître quelque chose d’essentiel : la force d’une tradition ne réside pas dans son authenticité historique. Les traditions ne s’imposent pas parce qu’elles sont « vraies », mais parce qu’elles sont utiles, et elles recourent à l’histoire – aux histoires – comme à une source de légitimation. Une manière de rendre nécessaire ce qui est contingent.

Je suis historienne de l’art, et l’histoire m’a toujours fascinée, non comme une accumulation de faits (ce qu’elle n’est pas), mais comme un champ de narrations. J’ai grandi dans un pays qui a fondé une part importante de son identité sur la conservation du passé, en particulier matériel, et ce, souvent, sans trop s’interroger sur ce qui était conservé et pourquoi. L’histoire, pourtant, n’est jamais neutre ni objective. Elle est une stratification de récits qui orientent nos gestes et, avec le temps, façonnent la réalité que nous habitons. Le passé n’existe pas en soi. Il est perpétuellement reconstruit depuis le présent, et c’est nous qui le fabriquons. En 1889, personne n’éprouvait le besoin d’une pizza tricolore, or ce récit devient soudain utile dans un pays qui, après la guerre, se cherche des symboles partagés.

Le drapeau, d’ailleurs, est un exemple parfait d’une tradition récente, née pour accompagner l’émergence des États-nations et leur besoin d’être reconnaissables et fédérateurs. Sa force réside justement dans le fait de présenter comme naturel et immuable ce qui est en réalité le résultat d’une conjoncture historique précise. Le drapeau donne lieu à une tension constante entre l’idée de communauté et celle de frontière, entre le désir d’appartenir et la détermination concomitante de celles et ceux qui sont en dehors de cette appartenance. C’est à partir de cette observation que, dans le projet Se rencontrer sur le seuil – avec l’artiste Davide-Christelle Sanvee et la communauté du quartier des Champs-Fréchets à Genève – nous travaillons à la création d’un drapeau de quartier qui représente moins une identité en soi que le processus induit par une manière d’habiter. Dans mon expérience personnelle, les couleurs du drapeau national sont longtemps restées cantonnées à des moments spécifiques : événements sportifs, célébrations officielles… Et puis elles ont commencé à réapparaître ailleurs. D’abord sur les emballages alimentaires, puis sur une multitude de produits, comme une marque d’excellence, comme une promesse de qualité. La nourriture, et sa prétendue tradition, est devenue l’un des instruments privilégiés d’une rhétorique nationaliste toujours plus diffuse.

La récente reconnaissance par l’UNESCO de la cuisine italienne comme patrimoine immatériel semble s’inscrire dans cette trajectoire. Elle ne protège pas tant les pratiques vivantes qu’elle ne construit une image rassurante, prête à être consommée par le tourisme et les marchés globaux. Rien ne garantit pourtant que ces pratiques soient réellement ancrées dans le quotidien des italien·ne·x·s. Si, selon Eric Hobsbawm dans L’invention de la tradition, la survie réelle d’un usage rend sa réinvention superflue, l’exemple italien est frappant : derrière l’image d’Épinal, la consommation de plats industriels y égale en réalité la moyenne européenne. Les conditions matérielles de l’existence ont changé. Le temps de travail, la structure des familles, l’accès à l’alimentation, la distribution des responsabilités domestiques. Les préparations longues et excessivement nourrissantes, comme le fameux ragù qui mijote pendant des heures, existent encore, certes, mais plutôt comme exceptions. Elles relèvent tout autant de l’image rassurante d’une Italie « hors du temps » soit, inévitablement, construite. Il est significatif que ces images soient sans cesse convoquées alors même que leur base matérielle s’amenuise : il s’agit d’un langage symbolique qui offre de la stabilité à un moment où les transformations sociales, économiques et culturelles sont rapides et souvent déstabilisantes. Hobsbawm souligne justement que c’est au moment où les traditions perdent leur vitalité pratique qu’elles se figent en symboles : elles ne sont plus vécues, mais deviennent une “réserve identitaire” dans laquelle on puise pour se définir. La tradition est mobilisée pour soutenir une vision du monde fondée sur la fixité, la nostalgie, sur des rôles et des arrangements sociaux qui ne correspondent plus à la réalité de nos sociétés en transition. Évoquer un passé compact et cohérent permet de simplifier cette complexité, de transformer le changement en déviation plutôt qu’en condition structurelle et générative.

En tant que chercheuse à least, je m’occupe, entre autres, de pratiques écologiques liées aux communautés locales, profondément ancrées dans les territoires, et je rencontre souvent des techniques et des savoirs que l’on me décrit comme « traditionnels », sans trop y penser. Dans la plupart des cas, pourtant, les personnes qui font vivre ces pratiques n’entendent pas la tradition comme quelque chose de fixe ou d’intouchable. Au contraire, ce qui émerge du travail de terrain, c’est une conception de la tradition comme un ensemble de coutumes qui associent souvent à la valeur symbolique une attention technique et pragmatique, élaborées pour répondre à des besoins concrets, et donc prêtes à être modifiées, adaptées ou abandonnées lorsque les conditions changent. Parce que la vie, tout simplement, fonctionne ainsi. Lors de la préparation d’un projet de least, d’un champ à l’autre / von Feld zu Feld, nous sommes tombé·e·x·s sur d’anciens outils agricoles, dont un « peigne » en bois utilisé pour la récolte des myrtilles, qui nous attirait, nous émouvait presque, précisément parce qu’il était « traditionnel ». Mais une analyse menée avec une biologiste locale a montré que cet outil abîme la plante, compromettant sa capacité à se régénérer. Les connaissances changent, les responsabilités changent, et faire comme si ce n’était pas le cas revient à transformer la tradition en alibi.

Cela ne veut pas dire que les traditions n’ont pas de valeur. Au contraire : l’un de leurs effets les plus profonds est de tenir les communautés ensemble. Ce n’est pas l’efficacité d’une pratique qui crée des liens durables, mais la répétition des gestes, le partage des symboles, une dimension irrationnelle qui produit de l’appartenance et que nous avons, par exemple, tenté de mettre en mouvement dans notre projet Vivre le Rhône, qui visait à créer une communauté de gardien·ne·x·s du fleuve. Il est indéniable, cependant, que des mécanismes de ce type peuvent se rigidifier, passant d’un outil de relation à un instrument d’exclusion. La tradition est alors le vecteur discret d’une idéologie.

Décider de ce qu’il faut conserver, transformer ou laisser disparaître est un processus complexe. Il ne saurait se résoudre par l’invocation d’un passé mythifié ni, à l’inverse, par celle de l’efficacité. Il exige un regard situé, capable de distinguer ce qui est vivant et pourquoi, de ce qui n’est que mise en scène, comme cela se produit dans le circuit touristique. Les Alpes, par exemple, ont été progressivement transformées en un paysage porteur d’un narratif, rassurant, esthétisé, où les objets et les pratiques sont extraits de la vie quotidienne et recomposés comme des décors destinés aux regards extérieurs. C’est ce que l’on a appelé l’« exotisme de proximité », auquel j’ai consacré une de nos newsletters : une idée de tradition qui ne sert plus à celles et ceux qui habitent les lieux, mais à celles et ceux qui les consomment ; d’un processus, elle devient une image qui n’admet ni les contradictions ni les changements, afin de rester reconnaissable.

Dessin : Anaëlle Clot

Ce qui m’intéresse, en tant qu’historienne de l’art, est le moment où la protection, non plus seulement un geste technique, se révèle pour ce qu’elle est : un choix sur le passé, sur le présent et sur l’avenir. Décider de ce que l’on conserve et de ce que l’on ne conserve pas, c’est établir une hiérarchie entre les choses, entre les traces, entre les fragments que l’on juge dignes de traverser le temps. Cette hiérarchie finit presque toujours par se répercuter sur les vies : quelles expériences sont rendues visibles, quelles mémoires sont protégées, quelles pertes deviennent acceptables ? La protection n’est pas seulement conservation ; c’est une manière d’organiser la continuité, de distribuer l’attention, le soin, les ressources. Le discours sur la tradition n’est en ce sens pas innocent, puisqu’il parle surtout du type d’avenir que nous nous autorisons à imaginer.

À une époque marquée par la crise climatique, cette question est d’autant plus urgente que la conservation ne concerne plus seulement des objets et des monuments, mais les conditions mêmes qui rendent la vie possible. Pourtant, c’est précisément là qu’apparaît la fracture entre le soin obsessionnel, presque liturgique, accordé à ce que nous appelons patrimoine, et notre capacité à tolérer l’érosion lente des écosystèmes – la normalisation de l’irréversible. C’est comme si nous avions construit une éducation sentimentale à la perte qui fonctionne bien lorsque celle-ci a un nom, un cadre, une valeur certifiée, et qui se grippe lorsque ce qui se perd est diffus, difficile à représenter, ou trop vaste pour être contenu dans une image.

Il y a quelques années, j’ai été profondément marqué·e par la réaction publique aux actions de Last Generation et de groupes similaires : des actes de désobéissance civile menés par un collectif d’activistes écologistes, visant à produire un choc symbolique par des interventions sur des œuvres d’art. La vague immédiate d’indignation, le sentiment partagé de profanation qui se déclenchent dès qu’une œuvre est touchée, m’ont frappée. Invitée à intervenir sur ces questions lors de la conférence Museums at the Ecological Turn, j’ai pris la mesure de combien cette problématique touchait à la hiérarchie des deuils et des peurs qu’une société produit – et que Ultima Generazione, avec leur question « Qu’est-ce qui compte le plus, l’art ou la vie ? », rend visible. Ces hiérarchies court-circuitent à la fois notre capacité à nous scandaliser et notre capacité à agir.

Jusqu’à une période récente, les écosystèmes ont été pensés comme quelque chose de stable, presque éternel, capable d’absorber les conséquences des transformations humaines. C’est sur cette idée de l’avenir que s’inscrivent les choix industriels du XXe siècle. La fondation de l’usine sidérurgique de l’Ilva à Tarente, dans le Sud de l’Italie, en est un exemple emblématique : des oliveraies séculaires ont été arrachées pour faire place à une modernité promise comme un rachat, une augmentation de la qualité de vie – travail, salaire, sortie de la pauvreté – à un moment où le dommage environnemental n’était pas encore perçu comme un seuil irréversible. L’avenir semblait assez vaste pour tout compenser. Tarente, à laquelle nous consacrons un projet de recherche-création à least, a été inscrite par les Nations unies parmi les zones de sacrifice : des territoires extrêmement contaminés où des communautés vulnérables supportent de manière disproportionnée le coût environnemental et social d’un modèle de développement dont d’autres bénéficient ailleurs, dans une géographie cruelle de l’inégalité qui se reflète aussi dans la structure de la ville, dont le centre historique a été progressivement laissé à l’abandon tandis que la vie se déplaçait vers les nouveaux quartiers proches de l’Ilva. Aujourd’hui, les territoires que nous habitons sont de plus en plus ponctués de ruines récentes : infrastructures industrielles désaffectées, bureaux abandonnés, espaces suspendus, fragments d’un temps qui n’a pas réussi à devenir histoire. Dans le texte que j’ai publié dans la dernière newsletter de least, j’ai essayé de réfléchir à ces restes d’un monde inachevé plus que terminé, des ruines trop proches de nous pour être lues avec distance et qui maintiennent ouverte une question sur le temps, sur la part d’avenir que nous avions imaginée, et sur la part infime qu’il en reste aujourd’hui à redistribuer.

Lors du prochain rendez-vous de notre programme de formation Pratiques culturelles en transition, l’anthropologue Giulia Angrisani animera un atelier de narration spéculative au Musée d’Art et d’Histoire de Genève. Pendant deux jours, conformément à ses nouvelles lignes directrices, nous suspendrons la fonction du musée comme lieu de conservation pour le traiter comme un espace où créer de nouveaux imaginaires. Nous préparons l’atelier ensemble et je me permets d’annoncer un exercice : face à un tableau, essayer d’imaginer ce qui s’est passé avant et ce qui pourrait arriver après. Le geste est minime, mais il produit un déplacement : il brise la fixité, rend le temps à l’objet, le réinscrit dans une continuité qui n’est pas seulement celle du passé, mais aussi celle du possible. Je crois que cet exercice peut s’étendre à n’importe quoi – un bâtiment, un paysage, un territoire, une pratique – parce qu’il oblige à prendre position : aurais-je voulu le conserver, le transformer, le laisser disparaître ? Et surtout : qui décide, et au nom de quel avenir ?

J’écris cette newsletter depuis quatre ans et c’est la première fois que je choisis de parler à la première personne, parce que les réflexions de ce texte naissent d’une difficulté réelle que je rencontre dans mon travail de chercheuse à least. J’accompagne des projets artistiques qui impliquent des communautés locales et des équipes transdisciplinaires, et dans ces contextes je ne suis jamais une figure extérieure : je participe aux processus en tant qu’individue, avec une histoire, des émotions, des doutes. La manière dont nous nous rapportons au passé, et dont le passé est mobilisé, est l’une des questions qui me revient le plus souvent – un passé trop souvent perçu comme une histoire objective et indiscutable, ou, à l’inverse, comme quelque chose de librement manipulable.

Produire de l’art ou de la culture implique une responsabilité, parce que les images, les récits, les références que nous choisissons ne restent pas neutres : ils produisent des effets, orientent les regards, rendent certains avenirs plus imaginables que d’autres. On l’aperçoit dans le retour des nationalismes et des violences qui imprègnent le monde dans lequel nous vivons. Avec ce texte, je ne voulais pas offrir des réponses que je n’ai pas et que je ne souhaite pas avoir, mais restituer la complexité qu’il y a à se confronter à des questions qui ne se laissent pas circonscrire, à des contradictions qu’il ne faut pas résoudre. Les mettre en commun, les reconnaître comme telles, y travailler, comme nous le faisons à least, est déjà une manière de faire et de diffuser des choix plus conscients, artistiquement, socialement et politiquement.

L’une des choses les plus précieuses de la recherche au sein de processus artistiques collectifs, c’est justement cela : il n’est pas nécessaire d’aboutir à des conclusions. Il s’agit de rester dans le questionnement, dans les ambivalences, et d’y trouver un sens qui n’est jamais seulement individuel. Faire de la recherche à least signifie se déplacer dans cet espace : être situé·e·x, se tenir ensemble dans l’expérience quotidienne, l’étude et la pratique, mettre en relation le local et le global – ne pas séparer ce qui se passe près de nous de ce qui se passe ailleurs – en persistant obstinément dans le processuel, même lorsque cela produit de la frustration.

Comme, par exemple, celle-ci : j’ai cherché plusieurs manières de conclure ce texte en revenant à l’histoire de la pizza mais parfois, pour ne pas tomber dans une rhétorique mesquine, le passé doit simplement être laissé derrière.

–Stella Succi, chercheuse à least

Le temps de la ruine

Au cours des dernières décennies, les ruines ont acquis une place centrale dans l’imaginaire occidental. Du cinéma et des jeux vidéo situés dans des univers post-apocalyptiques au tourisme de la catastrophe, la ville détruite, la maison abandonnée et l’infrastructure désaffectée servent de plus en plus souvent de toile de fond aux récits contemporains. Cette omniprésence ne signale pas une simple fascination esthétique pour la dégradation, mais révèle une transformation plus profonde de notre rapport au temps, à l’histoire et à l’espace bâti.

Le phénomène de l’urbex (urban exploration) est, à cet égard, emblématique. Dans la pratique de l’urbex, il ne s’agit pas de contempler les ruines à distance, mais de les traverser de l’intérieur : anciennes usines, hôpitaux, écoles, théâtres, hôtels. Il s’agit presque toujours d’espaces ordinaires, quotidiens, que nous pourrions encore habiter. C’est précisément cette proximité qui produit un trouble singulier : non pas la distance d’un passé lointain, mais une séparation plus inquiétante, comme si ces lieux appartenaient à un temps parallèle, trop proche de nous pour être véritablement historique. Les ruines contemporaines n’apparaissent pas comme les vestiges d’un monde achevé, mais comme des fragments suspendus d’un monde incapable de se transformer.

Diane Scott, autrice de l’essai Ruine, a montré avec clarté que cette prolifération des ruines doit être comprise dans le cadre d’un régime culturel où l’objet réel et sa représentation ne coexistent plus simplement, mais deviennent indissociables. Il nous est aujourd’hui impossible de « voir » Détroit — ville emblématique de la désindustrialisation et de la ruine contemporaine — sans percevoir simultanément la manière dont le cinéma et la photographie nous l’ont déjà restituée, construisant les conditions d’une ruine hyper-photogénique, polie, esthétiquement irrésistible mais vidée de ses habitant·e·x·s. Or ce vide n’est pas neutre. Il fonctionne comme un voile : derrière la ruine-carte postale se dissimulent l’abandon de l’État, la pauvreté, la violence, la ségrégation, le traumatisme politique, ainsi que les personnes qui continuent de vivre dans la ville dans des conditions de grande précarité. La ruine n’est pas seulement un thème ; elle est un dispositif capable de transformer un problème historique en surface à contempler, en neutralisant sa charge conflictuelle.

À cet égard, la mode du vintage et la logique du reboot cinématographique, caractéristiques des dernières décennies, obéissent à des dynamiques analogues. Les objets, les styles et les imaginaires du passé ne sont récupérés qu’à condition d’être séparés de leur histoire. Le fragment ne survit qu’à condition d’être affaibli, rendu inoffensif, transformé en atmosphère. La nostalgie qui en résulte est souvent empreinte de cynisme : on adhère au passé tout en maintenant une distance, comme s’il ne s’agissait que d’un répertoire esthétique dépourvu d’antagonismes. Le reboot, de la même manière, ne relance pas véritablement l’histoire ; il la fige, la repropose comme un présent perpétuel, sans risque de transformation. Là encore, le temps n’avance pas : il s’accumule.

Dessin: Anaëlle Clot

Cette suspension temporelle avait déjà été pressentie par Robert Smithson à la fin des années 1960, lorsqu’il évoquait, dans son célèbre article A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey, des « ruines à l’envers ». Les constructions modernes, écrivait-il, ne tombent pas en ruine après avoir été édifiées ; elles surgissent comme des ruines avant même d’avoir achevé leur cycle. À la différence de la ruine romantique, qui renvoyait à un passé lointain et conférait une profondeur historique, les ruines modernes apparaissent au cours de la vie même de ceux qui les ont vues naître. Les restes matériels produits par le cycle accéléré de la construction n’annoncent plus la durée, mais l’obsolescence programmée, la consommation anticipée du futur.

Cette accélération a fait des ruines contemporaines des expériences générationnelles. Les bâtiments disparaissent, sont désaffectés ou deviennent inutilisables en l’espace de quelques décennies. La catastrophe qui les a produits — crise économique, fermeture industrielle, désastre environnemental — est souvent datable. Le temps de la ruine, en revanche, ne l’est pas. Il flotte dans un « après » sans date, dans un interrègne qui semble relever davantage de l’« après-histoire » que de l’après-événement. C’est un temps qui ne permet plus de mesurer le passé ni d’imaginer clairement un avenir.

C’est pourquoi, dans les réflexions contemporaines sur les ruines, le regard tend de plus en plus à se projeter vers l’avenir. Les ruines deviennent des dispositifs permettant d’imaginer un futur de dévastation écologique encore informe, mais déjà intuitivement présent dans le Capitalocène, où les restes industriels rendent visible une empreinte humaine toxique et durable. Les ruines ne sont plus des lieux mélancoliques où contempler le temps qui passe, ni des vestiges monumentaux de valeurs et de splendeurs révolues ; elles sont des environnements hostiles qui renvoient aux sociétés qui les ont produits la violence de modèles économiques à court terme.

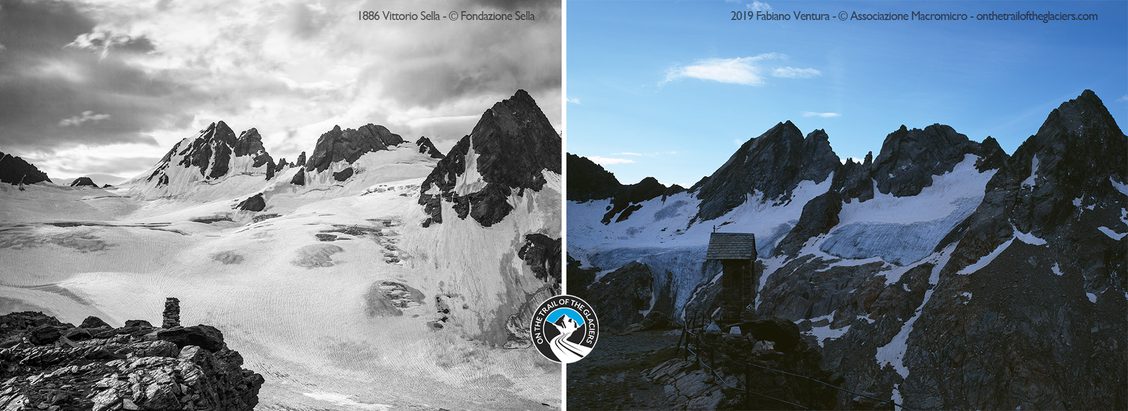

Ce cadre s’étend aujourd’hui à des territoires moins intensément anthropisés, comme les Alpes. Les montagnes se peuplent de ruines très récentes : des remontées mécaniques désaffectées, des pylônes rouillés, des hôtels abandonnés, qui racontent avec une évidence particulière un avenir imaginé mais consommé trop vite. Les causes de leur abandon entremêlent économie et écologie : la disparition de l’enneigement naturel, la hausse des températures et la crise climatique ont rendu insoutenable un modèle touristique fondé sur la neige, transformant des infrastructures encore techniquement fonctionnelles en structures soudainement inutiles, des ruines issues du désalignement entre le projet humain et les conditions météorologiques. Les ruines alpines constituent ainsi l’une des formes les plus visibles d’un présent qui contemple ses propres restes et peine à imaginer comment les transformer en histoire.

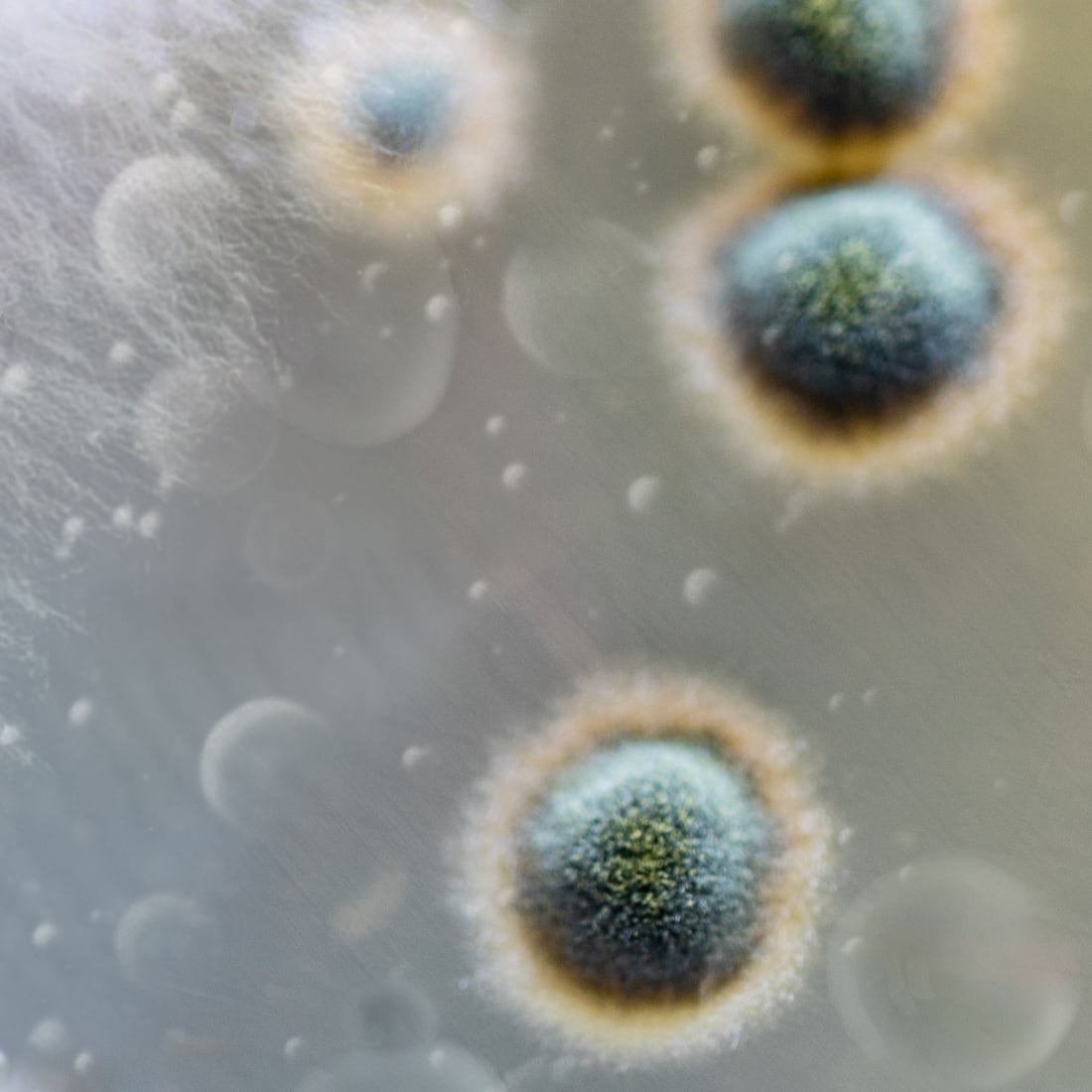

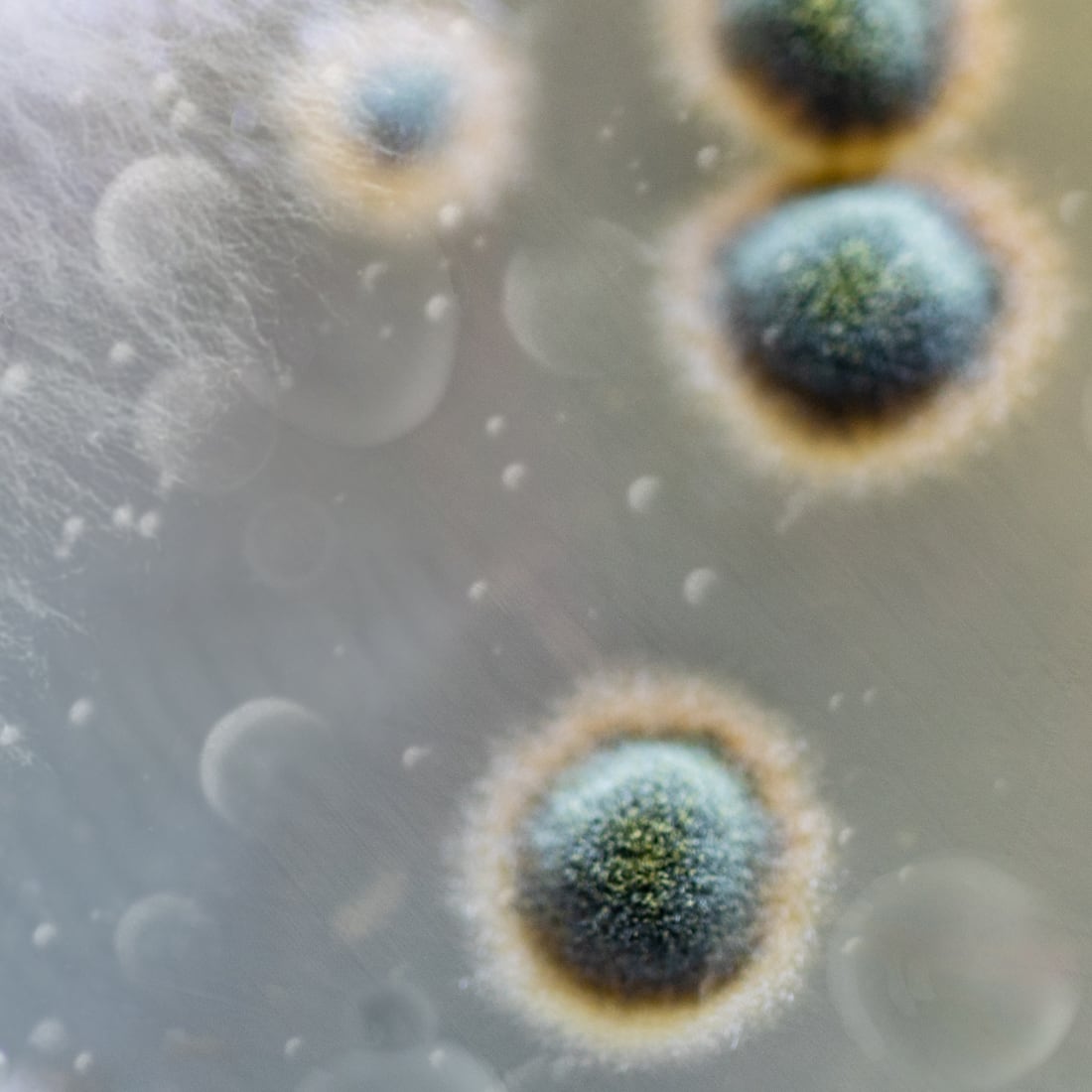

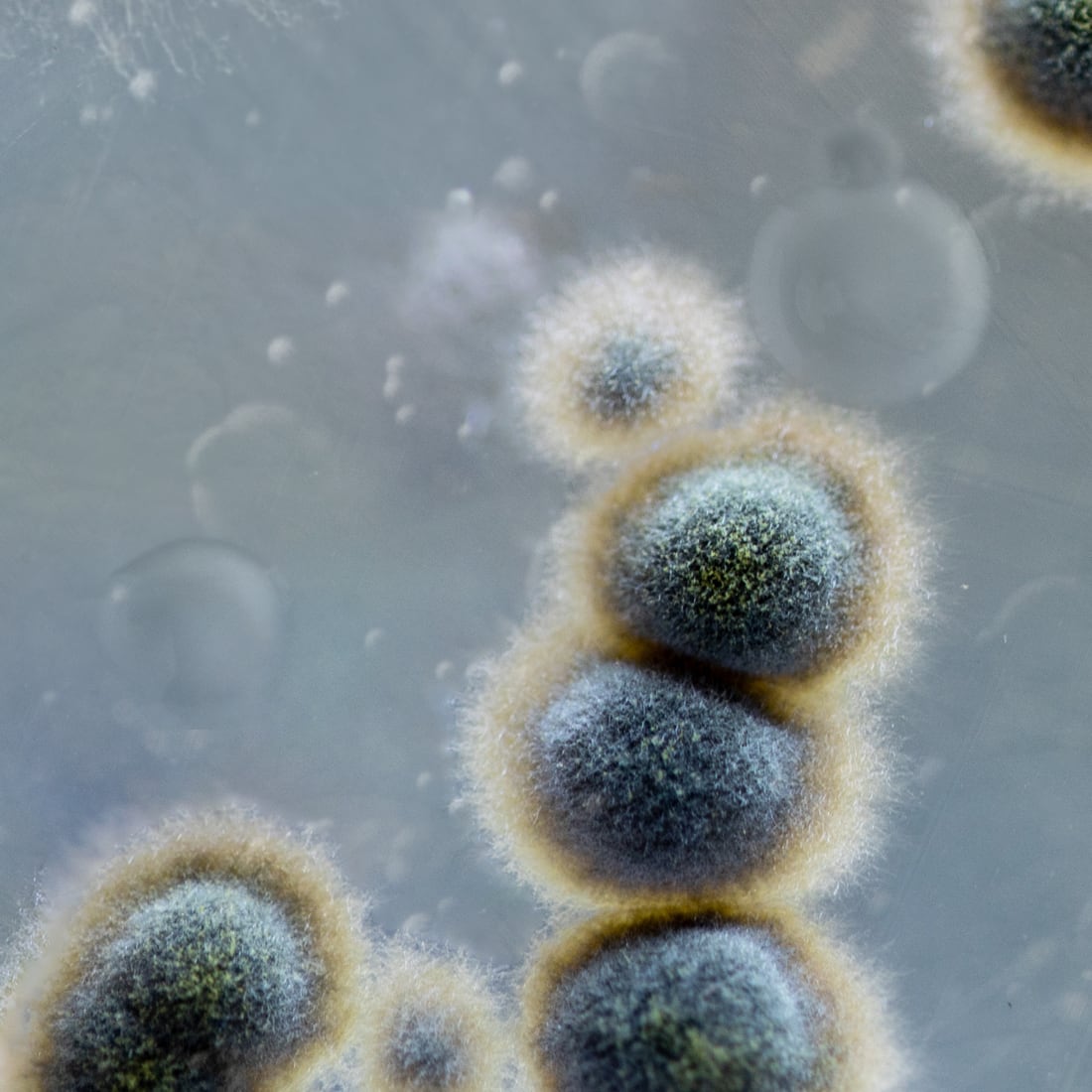

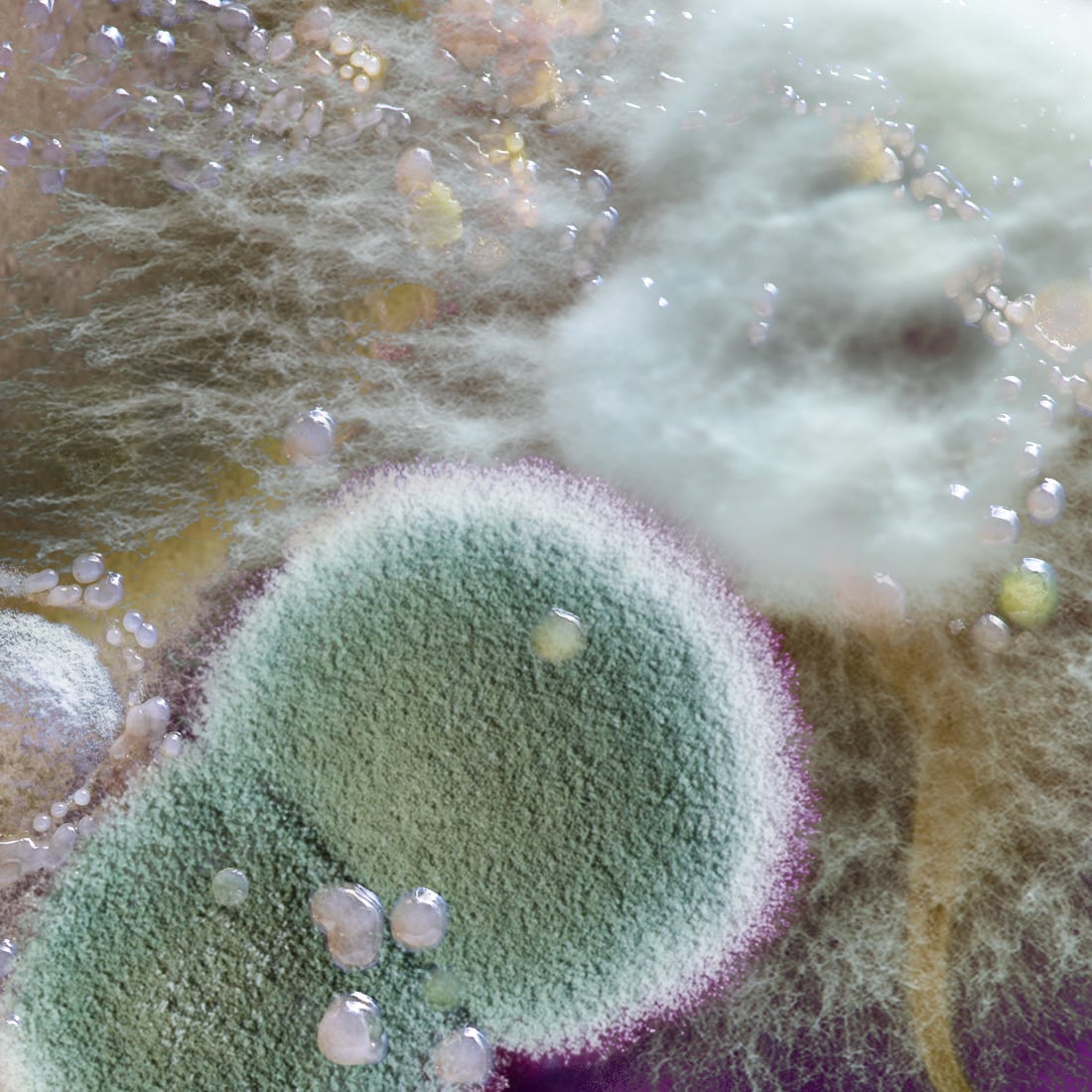

Pourtant, même dans ce paysage marqué par la perte et l’échec, les ruines ne sont pas seulement des lieux de fin. Elles deviennent de plus en plus souvent de nouveaux habitats pour ce qui excède et survit à l’humain, se transformant en refuges pour des animaux et en corridors écologiques improvisés, ouvrant des espaces de vie inattendus et hybrides. Les ruines apparaissent ainsi comme des lieux de coexistence asymétrique, où l’humain se retire en laissant des traces, tandis que le plus-qu’humain — végétal, animal, microbien — réoccupe, transforme et réemploie. En ce sens, les ruines ouvrent la possibilité de penser de nouveaux rapports entre le projet humain et le monde vivant ; et si le présent peine à transformer ses propres restes en histoire, les ruines rappellent qu’aucun espace n’est jamais entièrement vide.

Appel à candidatures : Gardien·ne·x des Communs du Parc Rigot

Gardien·ne·x des Communs du Parc Rigot

Le Parc Rigot, à Genève, recherche un·e·x gardien·ne·x des Communs (traducteur·rice·x interespèces, médiateur·rice·x du vivant, lecteur·rice·x de tarot) : une personne habitant les frontières — entre espaces verts et ville, science et poésie, pensée et pratique, présence et effacement. Quelqu’un·e·x capable de lire les cartes du tarot aussi bien que les cartes topographiques, et d’entendre les besoins des humains et des autre-qu’humains qui cohabitent dans cet espace commun.

MISSION PRINCIPALE

— Évaluer de manière sensible.

— Prendre soin sans incarner une position de domination.

— Se situer.

— Encourager à agir — ou à laisser être.

— Activer le commun : s’ouvrir à la résonance entre ce qui pousse et ce qui se négocie.

RESPONSABILITÉS

— Convoquer des assemblées hybrides, notamment : habitant·e·x·s, corbeaux, herbes folles, utilisateur·ice·x·s, groupes de recherche transdisciplinaires, et passant·e·x·s distrait·e·x·s.

— “Pratiquer l’horlogerie du Parc Rigot” : écouter, capter, et rendre lisibles les rythmes divergents du vivant et du non-vivant, sans chercher à les aligner — il s’agit d’en permettre la coexistence active.

— Médiation douce entre les besoins contradictoires : le silence des escargots et la musique des pique-niques.

— Entrer en dialogue avec les différents sols du Parc Rigot, en activant des dispositifs sensibles d’enterrement, de déterrage, d’observation de traces et de gestes lents, afin de percevoir la vitalité des sols et leurs métabolismes invisibles.

— Cultiver la pratique du non-agir attentif : savoir quand ne rien faire est la meilleure des connaissances.

— Tirer les cartes du parc une fois par mois pour capter les humeurs du lieu (animales, végétales et minérales).

— S’occuper de la transmission des savoirs incarnés du Parc Rigot, en permettant qu’ils circulent, se transforment, se déposent et se réactivent dans les gestes et les pratiques des autres.

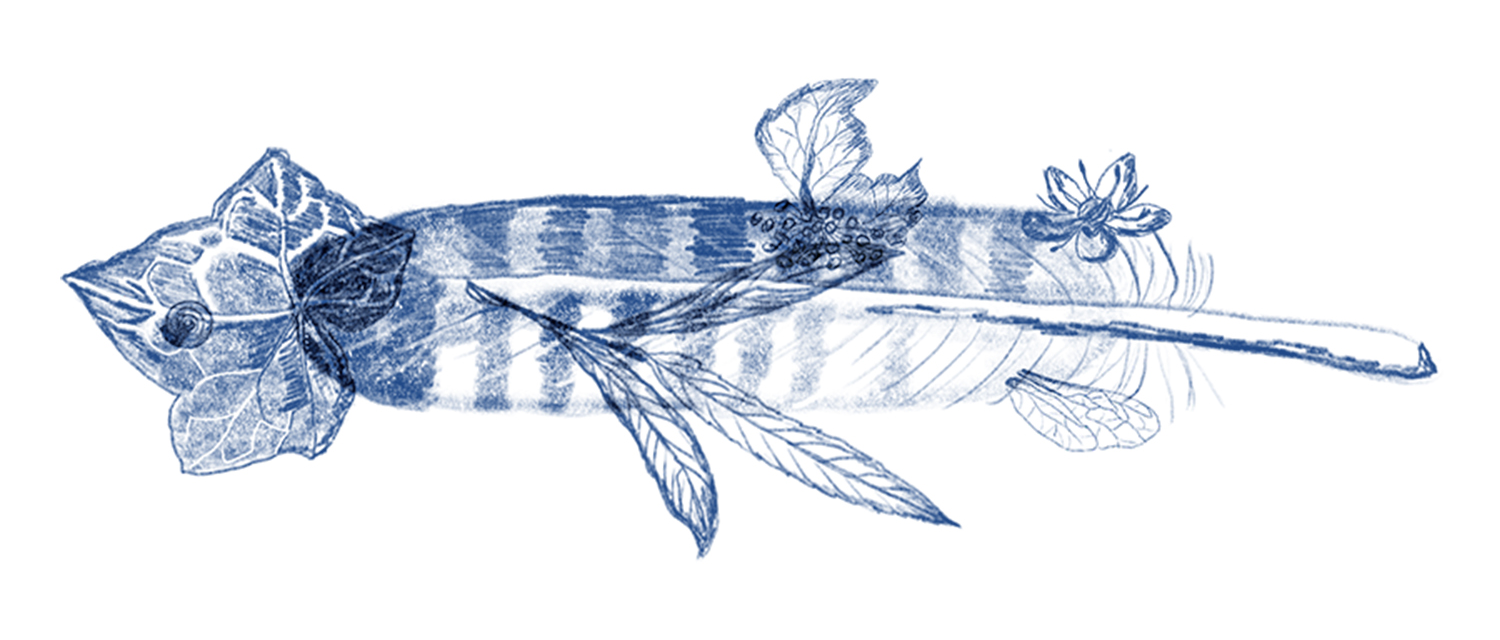

Dessin: ©Anaëlle Clot.

PROFIL RECHERCHÉ

— Maîtrise d’au moins trois langues, humaines et non-humaines (notamment le bourdonnement, le mimétisme, les regards).

— Expérience dans les pratiques cocréatives, poétiques, transdisciplinaires et oraculaires.

— Capacité à habiter l’état de transition permanente — devenir brume, devenir seuil, devenir passage — sans chercher la forme définitive.

— Avoir déjà conversé avec un arbre, un animal ou un bâtiment — et s’en souvenir.

NOUS OFFRONS

— Un étang comme bureau, un nuage comme chaise, une communauté mouvante comme équipe.

— Rémunération symbolique et concrète, selon la saison et les signes.

— La possibilité de participer à une expérience de gouvernance sensible et partagée.

CANDIDATURE

Merci d’envoyer une lettre de motivation sous forme de rêve, de récit d’observation ou de nid de feuilles.

DATE LIMITE

Au retour du printemps.

La vie des lignes

« Où qu’ils aillent et quoi qu’ils fassent, les hommes font des lignes, en marchant, en parlant, ou en faisant des gestes » : cette affirmation, à la fois simple et incisive, figure dans l’introduction de Une brève histoire de la ligne, essai de Tim Ingold qui jette les bases de ce qu’il appelle une « anthropologie comparée de la ligne ». L’ouvrage se propose en effet d’examiner la présence et la fonction des lignes dans différentes activités humaines, montrant comment celles-ci, envisagées selon des perspectives historiques, culturelles et géographiques diverses, permettent de comprendre les modalités à travers lesquelles les humains, au fil du temps, ont conçu, pratiqué et transformé leurs modes de vie et leurs processus cognitifs.

La réflexion d’Ingold s’enracine dans une approche anthropologique qui accorde à la pratique un rôle incontournable ; c’est dans cette perspective qu’il invite le ou la lecteur·rice·x à réaliser une petite expérience : imaginer, ou plutôt tracer, une longue ligne courbe sur une feuille, sans but spécifique, une ligne qu’il définit comme « en promenade » ; puis tenter de la reproduire, non plus en se laissant guider par la continuité du geste, mais en la traduisant en une séquence de points équidistants, qu’il faudra finalement relier en un assemblage. Le résultat graphique pourra sembler similaire, mais l’expérience incarnée du geste qui l’a produit se révèle radicalement différente : d’un côté, l’abandon à la fluidité du tracé ; de l’autre, une opération de juxtaposition et de connexion qui suppose une temporalité, une attention et une corporéité tout à fait distinctes. C’est dans cette différence expérientielle – avant même qu’elle ne soit formelle – que se manifeste avec clarté la distinction proposée par Ingold entre promenade et assemblage.

Ces deux manières de tracer une ligne renvoient à deux façons de se déplacer dans le monde et de faire l’expérience de l’espace : d’un côté, le voyage itinérant, qu’Ingold appelle “trajets” (wayfaring) ; de l’autre, le mouvement orienté vers le transport. Dans le premier cas, le·la voyageur·euse·x n’est pas mû·e·x par la nécessité d’atteindre une destination préétablie, puisque le chemin lui-même, potentiellement infini, constitue le sens de son déplacement ; cela ne signifie pas avancer sans but, comme le montre la pratique des groupes de chasseurs-cueilleurs qui, bien qu’ayant souvent des lieux précis comme repères, parcourent le territoire en gardant une attention constante à ce qui les entoure : les fruits à cueillir, les traces menant à de nouvelles ressources, les occasions imprévues offertes en chemin, sans oublier les moments de repos, qui font eux aussi partie intégrante du voyage. Dans cette perspective, les parcours ne sont pas de simples lignes de jonction entre deux points, mais sont progressivement « travaillés », se transformant en véritables couloirs d’inscription actifs, espaces vécus et continuellement réécrits par l’expérience de celleux qui les empruntent.

Le transport, en revanche, se définit d’abord à partir d’une destination fixée et de la finalité du déplacement de personnes ou de marchandises « de telle façon que leur nature essentielle ne s’en trouve pas affectée » ; dans ce cas, ce qui importe n’est pas l’expérience du trajet ni l’attention à ce qui se passe en chemin, mais l’efficacité du passage d’un lieu à un autre, de sorte que toute transformation personnelle que le voyage pourrait produire est systématiquement exclue. Les étapes intermédiaires, dans cette logique, ne sont pas perçues comme des moments de suspension, d’observation ou de réélaboration, mais comme de simples intervalles fonctionnels, définis en termes d’activité technique ou de pur aboutissement. Alors que le·la voyageur·euse·x itinérante·x se trouve toujours « quelque part », enraciné·e·x dans un rapport de présence avec l’environnement traversé, le·la passager·ère·x du transport, lorsqu’il n’est ni au point de départ ni au point d’arrivée, se trouve « nulle part », dans une condition suspendue qui annule son expérience située. Cette condition a été efficacement résumée par Ingold comme « la dissolution du lien intime qui, dans le trajet, associe la locomotion et la perception ».

Cette distinction se reflète également dans les métaphores spatiales : le·la voyageur·euse·x itinérant·e·x, dans son cheminement, tisse un maillage irrégulier qui se superpose et s’entrelace avec d’autres lignes, construisant ainsi une trame qui exprime la manière d’habiter le monde ; les transports, au contraire, évoquent un réseau de points interconnectés, où les parcours sont réduits à des segments fonctionnels reliant des nœuds prédéterminés, et qui renvoient donc moins à l’expérience de l’habiter qu’à une logique de l’occuper. Les deux perspectives ne représentent pas de simples variantes, mais révèlent des façons radicalement différentes de concevoir le rapport entre mouvement et espace.

Dessin: Anaëlle Clot.

De la même manière, les représentations de l’espace sont profondément marquées par cette distinction : lorsque nous traçons un croquis cartographique pour donner des indications à quelqu’un, ce que nous mettons sur le papier n’est jamais une simple transposition objective, mais le résultat d’une expérience vécue, enrichie par nos récits, nos souvenirs et les gestes qui accompagnent la description, lesquels témoignent d’un voyage déjà parcouru, en suivant un “chemin d’observation”. Dans ce cas, les lignes ne sont pas de simples signes graphiques, mais des traces de cheminement, et représentent ainsi la partie fondamentale du croquis, puisqu’elles orientent tout en évoquant un rapport concret avec le territoire. À l’inverse, sur une carte contemporaine, la ligne perd cette fonction narrative et expérientielle pour assumer un caractère symbolique et normatif : elle désigne routes, voies ferrées, frontières physiques ou administratives, et incarne ainsi « une appropriation de l’espace autour des points que ces lignes relient ou contiennent ». Il en résulte un savoir cartographique qui ne naît pas de l’expérience incarnée du cheminement, mais qui se construit en reliant des points distants et abstraits, fragmentant l’expérience et expulsant les récits qui lui sont propres : non pas un savoir intégré en manière suivie, mais un savoir construit, fonctionnel à un système d’occupation et de contrôle plus qu’à un processus d’habiter et d’observer. Cette manière de représenter l’espace se reflète également dans la conception urbaine, marquée par des limites, des parcours prédéfinis et des seuils que les usages réels des habitants viennent souvent trahir ou détourner.

C’est à cet endroit qu’Ingold accomplit le tournant décisif de sa réflexion. Derrière les différentes manières de se déplacer dans l’espace et de le représenter, il reconnaît deux façons distinctes de penser la connaissance. L’anthropologue montre que notre idée du savoir est inséparable des gestes et des parcours à travers lesquels nous entrons en relation avec le monde : toute forme de connaissance, implicite ou explicite, est enracinée dans une manière de se mouvoir, de marcher, de s’orienter. Dans les sociétés occidentales contemporaines, la conception du mouvement comme déplacement linéaire, orienté et efficace a progressivement façonné une forme de savoir analogue, fondée sur la connexion entre des points fixes, sur l’organisation, la classification et l’articulation d’informations. Il s’agit d’un savoir construit par juxtaposition, qui privilégie la stabilité et la mesure au détriment du flux et de la contingence de l’expérience. Dans cette perspective, connaître signifie accumuler des données et établir des relations abstraites entre des éléments séparés, selon une logique de contrôle et de planification.

À l’inverse, une manière d’envisager le mouvement comme un cheminement continu et ouvert invite à repenser la connaissance comme un processus vivant, qui se forme dans le contact direct avec le monde, dans la temporalité du geste et dans la réciprocité du regard. Connaître ne signifie plus dominer ou représenter de l’extérieur, mais habiter un environnement, se laisser traverser par ses rythmes et répondre à ses sollicitations. Dans cette optique, le savoir se configure comme une pratique d’attention et de participation, un entrelacs dynamique de perceptions, de mémoires et d’inventions : un trajet de pensée qui, à l’image du voyage itinérant, ne vise pas une destination définitive mais se renouvelle dans son propre accomplissement.

En ce sens, les représentations de l’espace ne sont pas de simples images neutres du monde, mais de véritables modèles cognitifs et relationnels : elles reflètent et produisent à la fois une certaine manière de penser et de vivre. Les cartes et les diagrammes contemporains, en réduisant l’espace à un réseau de connexions fonctionnelles, traduisent une forme de connaissance qui tend à séparer l’observateur·rice·x du monde, en imposant un point de vue extérieur et surplombant. Mais l’expérience de l’habiter – avec sa trame de gestes quotidiens, de détours et de rencontres – révèle une logique opposée : non celle de la distance, mais celle de la proximité ; non celle de l’occupation, mais celle de l’implication.

L’idée d’un « transport pur » – qui relierait deux points sans laisser de traces de transformation – est donc, pour Ingold, une illusion, tout comme la croyance en un savoir neutre et désincarné. On ne peut connaître sans être impliqué, pas plus qu’on ne peut traverser un espace sans le modifier ou en être modifié. Connaître, pour Ingold, signifie toujours habiter le monde : entrer en relation avec lui à travers la pratique, l’attention et le geste, en tissant avec le vivant une trame de correspondances et d’histoires partagées. C’est dans cette réciprocité, et non dans l’abstraction, que prend forme ce que l’auteur appelle « l’écologie de la vie » : une connaissance qui ne relie pas simplement des points, mais suit les lignes mêmes du vivant, en s’ouvrant à l’imprévisibilité et à la continuité du monde habité.

Transformer le savoir

Le savoir, en particulier le savoir scientifique, est généralement perçu comme quelque chose de neutre, universel et abstrait. Cette illusion, qui lui confère autorité et prestige, masque pourtant le fait que tout savoir est situé dans des contextes et des corps, et que chaque acte de recherche naît d’une rencontre avec la matière et avec l’autre. C’est à partir de cette tension que de nombreuses théories contemporaines ont développé une critique radicale de la vision dominante, proposant de penser la connaissance comme une expérience incarnée et relationnelle.

Dans Situated Knowledges, Donna Haraway déconstruit la fiction d’une science « objective ». Elle rappelle que tout regard est toujours partiel et situé : il n’existe pas de point de vue neutre, mais seulement des perspectives incarnées, qui impliquent une responsabilité et exigent « le projet d’une science capable d’offrir une explication plus adéquate, plus riche, meilleure, qui nous permette de bien vivre dans le monde, en relation critique et réflexive avec nos pratiques de domination, celles des autres, et avec les parts inégales d’oppression et de privilège qui façonnent toute position. En termes philosophiques traditionnels, le problème est peut-être plus éthique et politique qu’épistémologique ». Haraway montre ainsi que l’objectivité ne consiste pas à effacer hypocritement la partialité, mais à la rendre explicite et à répondre des relations qui la rendent possible. Ce déplacement transforme la science en ce qu’elle appelle une « science succédante » (successor science) : non plus une possession abstraite de vérités, mais une pratique située qui reconnaît son enracinement dans les corps et les histoires.

Ce principe prend une forme concrète dans la pédagogie de bell hooks. Dans Teaching to Transgress, la salle de classe n’est pas décrite comme un espace neutre de transmission du savoir, mais comme un lieu traversé par des identités, des émotions, des désirs et des réciprocités. L’enseignement devient une « pratique de la liberté » : non plus la simple communication de contenus, mais l’ouverture d’un espace où les expériences vécues entrent dans le processus de formation, et où les formats pédagogiques sont sans cesse rediscutés et cocréés collectivement par ce que hooks appelle la learning community. À rebours de l’idéal académique d’une didactique aseptisée, hooks, depuis sa position de femme noire dans une université blanche, revendique la valeur du corps, des histoires personnelles et de la dimension processuelle comme conditions nécessaires de l’apprentissage. Car le but de l’enseignement, pour hooks, est de guider l’action et la réflexion afin de transformer le monde, de convertir le will to know en will to become.

Dessin: Anaëlle Clot.

Une autre position influente à cet égard se trouve dans les écrits d’Eduardo Viveiros de Castro sur le « perspectivisme amérindien », défini comme la conception « selon laquelle le monde est habité par différentes sortes de sujets ou de personnes, humains et non-humains, qui appréhendent la réalité depuis des points de vue distincts ». Cette définition pourrait rappeler le relativisme, mais elle en renverse en fait l’hypothèse : il n’existerait pas une seule « nature » physique interprétée par une pluralité de cultures. Au contraire, il existerait une seule « culture », partagée par tous les êtres, y compris les animaux non humains, qui se perçoivent comme des personnes et partagent socialité et croyances. Il y aurait une multiplicité de « natures » car chaque type d’être perçoit et habite un monde différent. Ainsi, les jaguars voient le sang comme de la bière de manioc : ce qui apparaît comme une donnée objectif est, dans cette cosmologie, le résultat d’une perspective incarnée. L’une des conséquences de cette ontologie est un renversement de la conception occidentale de la « culture » : « la création-production est notre modèle archétypal de l’action (…) tandis que la transformation-échange correspondrait sans doute mieux aux mondes amérindiens et à d’autres mondes non modernes. Le modèle de l’échange suppose que l’autre du sujet est un autre sujet, et non un objet ; et c’est précisément ce dont il s’agit dans le perspectivisme ».

Dans Making de Tim Ingold, le discours sur le savoir incarné s’entrelace étroitement à l’expérience du faire, privilégiant au cumul de données le développement d’une attention sensible et corporelle, « contre l’illusion que les choses pourraient être ‘théorisées’ indépendamment de ce qui se passe dans le monde autour de nous ». Dans cette perspective, « le monde lui-même devient un lieu d’étude, une université qui ne comprend pas seulement des enseignants professionnels et des étudiants inscrits, enrégimentés dans leurs départements académiques, mais des personnes partout, ainsi que toutes les autres créatures avec lesquelles (ou parmi lesquelles) nous partageons nos vies et les territoires où nous – et elles – habitons. Dans cette université, quelle que soit notre discipline, nous apprenons de ceux avec qui (ou avec quoi) nous étudions. Le géologue étudie avec les roches autant qu’avec ses professeurs ; il apprend d’elles, et elles lui disent des choses. De même le botaniste avec les plantes, et l’ornithologue avec les oiseaux ». D’où la critique des formes académiques traditionnelles, qui prétendent expliquer le monde comme si le savoir pouvait être construit après coup, en expulsant le corps et la pratique. Pour Ingold, au contraire, penser et faire ne sont pas séparables : « les matériaux pensent en nous, tandis que nous pensons à travers eux ». C’est dans cette logique que l’introduction de pratiques artistiques et manuelles dans son enseignement prend une place centrale : elles montrent que le savoir naît du corps qui expérimente, dans une correspondance avec les matériaux qui participent activement à la transformation. L’objectif ultime n’est pas de documenter de l’extérieur, mais de transformer : si l’apprentissage nous change nous-mêmes, il doit aussi être restitué au monde, en ouvrant d’autres possibilités de relation.

Ces voix diverses convergent en un point : le savoir n’est jamais détaché du monde, mais prend forme dans l’interaction avec des corps, des matériaux et des relations. Il ne s’agit pas de nier la rigueur ni l’importance des institutions académiques, mais de rappeler que le savoir s’appauvrit lorsqu’il efface les conditions incarnées et situées dont il émerge. Rendre centrales ces dimensions, c’est transformer le savoir, d’instrument de domination en pratique écologique de coexistence, où les frontières disciplinaires s’estompent et où la description cède le pas à l’expérience collective et transformatrice. C’est dans cet espace de recherche et d’expérimentation que s’inscrivent les démarches de least : des démarches qui instituent des équipes transdisciplinaires où chacun occupe une place égale et s’engage à franchir les frontières de sa propre discipline, qui privilégient la logique processuelle à celle du résultat, et qui ouvrent, par la pratique artistique, de nouvelles modalités d’élaboration et de transmission des savoirs.

Optimisme cruel

« Une relation d’optimisme cruel se crée lorsque ce que l’on désire devient, en réalité, un frein à notre épanouissement. Cela peut être la nourriture, une forme d’amour, un fantasme de vie idéale ou encore un projet politique. Parfois, c’est quelque chose de plus banal, comme une nouvelle routine censée permettre de nous améliorer. Ces attachements ne sont pas cruels en eux-mêmes. Ils le deviennent lorsque l’objet de notre désir entrave activement le but qui nous attirait vers lui au départ. »

C’est par ces mots que s’ouvre Optimisme cruel, un ouvrage de la théoricienne Lauren Berlant, devenu, ces dernières années, une référence incontournable pour celleux qui s’interrogent sur les affects, le désir et la précarité.

Qui n’a jamais cru, au moins une fois, que travailler plus que de raison nous ferait avancer ? Qu’une relation toxique valait toujours mieux que la solitude ? Ou que l’engagement politique, à lui seul, pouvait suffire à transformer le monde ? Toutes ces promesses finissent par grincer. Et derrière ce grincement, Lauren Berlant met en lumière un sentiment plus profond, qui traverse bien des vies contemporaines : l’impasse – cette condition où l’on avance sans savoir vraiment vers quoi, où l’on survit plus qu’on ne vit, où le changement est à la fois désiré, redouté et sans cesse remis à plus tard.

Dessin: Anaëlle Clot.

Mais Lauren Berlant ne se contente pas d’un simple constat. Iel nous invite à porter attention aux micro-tactiques par lesquelles les individus tentent de survivre dans cette impasse. Iel les appelle « formes d’auto-interruption » : des gestes infimes, comme manger de façon anarchique, scroller de façon compulsive, enchaîner les épisodes d’une série, procrastiner – des comportements souvent perçus comme négatifs ou nuisibles. Mais dans la lecture de Lauren Berlant, ces gestes sont aussi des respirations, des pauses volées au temps de la performance, de petits refuges où le sujet se met à l’abri. Des actes qui, sans prétendre changer le monde, traduisent malgré tout un désir de persister – et qui, justement pour cela, portent en eux une forme de puissance politique.

Dans un monde épuisant, réussir – ne serait-ce qu’aujourd’hui – à ne pas sombrer, c’est déjà une forme de résistance.

Peut-être pourrions-nous alors nous inspirer de cette posture : être plus indulgent·e·x·s envers nous-mêmes, nous accorder du repos, de l’espace, de la suspension. Accepter de ne rien faire, de temps en temps, peut être un vrai geste de soin. Et c’est aussi une manière de désirer un monde plus vivable.

Le nid

Nous proposons ici un extrait de La Poétique de l’espace de Gaston Bachelard, philosophe français du XXᵉ siècle. Dans cet ouvrage, Bachelard explore les lieux de l’intimité humaine — maison, tiroir, coin, nid — en les abordant non pas comme des objets physiques, mais comme des espaces vécus, habités par l’imaginaire. Le passage présenté est une méditation sensible et poétique sur le nid, vu comme un refuge essentiel, un centre d’univers à la fois réel et rêvé.

C’est cependant le nid vivant qui pourrait introduire une phénoménologie du nid réel, du nid trouvé dans la nature et qui devient un instant — le mot n’est pas trop grand — le centre d’un univers, la donnée d’une situation cosmique. Je soulève doucement une branche, l’oiseau est là, couvant les œufs. C’est un oiseau qui ne s’envole pas. Il frémit seulement un peu. Je tremble de le faire trembler. J’ai peur que l’oiseau qui couve sache que je suis un homme, l’être qui a perdu la confiance des oiseaux. Je reste immobile. Doucement s’apaisent — je l’imagine ! — la peur de l’oiseau et ma peur de faire peur. Je respire mieux. Je laisse retomber la branche. Je reviendrai demain. Aujourd’hui, une joie est en moi : les oiseaux ont fait un nid dans mon jardin.

Et le lendemain, quand je reviens, marchant dans l’allée plus doucement que la veille, je vois au fond du nid huit œufs d’un blanc rosé. Mon Dieu ! Qu’ils sont petits ! Comme c’est petit un œuf des buissons !

Voilà le nid vivant, le nid habité. Le nid est la maison de l’oiseau. Il y a longtemps que je le sais, il y a longtemps qu’on me l’a dit. C’est une si vieille histoire que j’hésite à la redire, à me la redire. Et pourtant, je viens de la revivre. Et je me souviens, dans une grande simplicité de la mémoire, des jours où, dans ma vie, j’ai découvert un nid vivant. Comme ils sont rares, dans une vie, ces souvenirs vrais !

Comme je comprends alors la page de Toussenel qui écrit :

« Le souvenir du premier nid d’oiseaux que j’ai trouvé tout seul est resté plus profondément gravé dans ma mémoire que celui du premier prix de version que j’ai remporté au collège. C’était un joli nid de verdier avec quatre œufs gris-rose historiés de lignes rouges comme une carte de géographie emblématique. Je fus frappé sur place d’une commotion de plaisir indicible qui fixa pendant plus d’une heure mon regard et mes jambes. C’était ma vocation que le hasard m’indiquait ce jour-là. »

Quel beau texte pour nous qui cherchons les intérêts premiers ! En retentissant, au départ, à une telle « commotion », on comprend mieux que Toussenel ait pu intégrer, dans sa vie et dans son œuvre, toute la philosophie harmonique d’un Fourier, ajouter à la vie de l’oiseau une vie emblématique à la dimension d’un univers.

Mais dans la vie la plus coutumière, chez un homme qui vit dans les bois et les champs, la découverte d’un nid est toujours une émotion neuve. Fernand Lequenne, l’ami des plantes, se promenant avec sa femme Mathilde, voit un nid de fauvette dans un buisson d’épine noire :

« Mathilde s’agenouille, avance un doigt, effleure la fine mousse, laisse le doigt en suspens…

Tout à coup je suis secoué d’un frisson.

La signification féminine du nid perché à la fourche de deux rameaux, je viens de la découvrir. Le buisson prend une valeur si humaine que je crie :

— N’y touche pas, surtout, n’y touche pas. »

Dessin: Anaëlle Clot.

La « commotion » de Toussenel, le « frisson » de Lequenne ont la marque de la sincérité. Nous y avons fait écho dans notre lecture, puisque c’est dans les livres que nous jouissons de la surprise de « découvrir un nid ». Poursuivons donc notre recherche des nids en littérature.

Nous allons donner un exemple où l’écrivain augmente d’un ton la valeur domiciliaire du nid. Nous empruntons cet exemple à Henry-David Thoreau. Dans la page de Thoreau, l’arbre entier est, pour l’oiseau, le vestibule du nid. Déjà l’arbre qui a l’honneur d’abriter un nid participe au mystère du nid. L’arbre est déjà pour l’oiseau un refuge.

Thoreau nous montre le pivert prenant tout un arbre pour demeure. Il met cette prise de possession en parallèle avec la joie d’une famille qui revient habiter la maison longtemps abandonnée :

« Ainsi, lorsqu’une famille voisine, après une longue absence, rentre à la maison vide, j’entends le bruit joyeux des voix, les rires des enfants, je vois la fumée de la cuisine. Les portes sont grandes ouvertes. Les enfants courent dans le hall en criant. Ainsi le pivert se précipite dans le dédale des branches, perce ici une fenêtre, en sort en caquetant, se jette ailleurs, aère la maison. Il fait retentir sa voix en haut, en bas, prépare sa demeure… et en prend possession. »

Thoreau vient de nous donner à la fois le nid et la maison en expansion. N’est-il pas frappant que le texte de Thoreau s’anime dans les deux directions de la métaphore : la maison joyeuse est un nid vigoureux — la confiance du pivert à l’abri dans l’arbre où il cache son nid est une prise de possession d’une demeure.

Nous dépassons ici la portée des comparaisons et des allégories. Le pivert « propriétaire » qui apparaît à la fenêtre de l’arbre, qui chante au balcon, correspond, dira sans doute la critique raisonnable, à une « exagération ». Mais l’âme poétique saura gré à Thoreau de lui donner, avec le nid à la dimension de l’arbre, une augmentation d’image.

L’arbre est un nid dès qu’un grand rêveur se cache dans l’arbre. On lit dans les Mémoires d’Outre-tombe cette confidence-souvenir de Chateaubriand :

« J’avais établi un siège, comme un nid, dans un de ces saules : là, isolé entre le ciel et la terre, je passais des heures avec les fauvettes. »

En fait, dans le jardin, l’arbre habité par l’oiseau nous devient plus cher. Si mystérieux, si invisible que soit souvent le pic tout de vert vêtu dans la feuillée, il nous devient familier. Le pic n’est pas un habitant silencieux. Et ce n’est pas quand il chante qu’on pense à lui ; c’est quand il travaille. Tout le long du tronc d’arbre, son bec, en des coups retentissants, frappe le bois. Il disparaît souvent, mais toujours on l’entend. C’est un ouvrier du jardin.

Et ainsi, le pic est entré dans mon univers sonore. J’en fais pour moi-même une image salutaire. Quand un voisin, dans ma demeure parisienne, plante trop tard des clous dans le mur, je « naturalise » le bruit. Fidèle à ma méthode de tranquillisation à l’égard de tout ce qui m’incommode, je m’imagine être dans ma maison de Dijon et je me dis, trouvant naturel tout ce que j’entends : « C’est mon pic qui travaille dans mon acacia. »

Tout coule

Dans le cadre du projet Faire commun, qui explore les conditions d’une écologie partagée au Parc Rigot, least vous propose une réflexion sur les rythmes qui traversent les vivants, les lieux, et le temps lui-même. « Faire commun », c’est aussi faire « temps ensemble » : chercher comment nos existences s’accordent – ou se désaccordent – avec les cycles de ce qui nous entoure. Ce texte invite à écouter les pulsations multiples du monde pour imaginer de nouvelles formes de cohabitation sensible.

Au parc Rigot, des étudiant·e·x·s, chercheur·euse·x·s et artistes se sont rassemblés pour entrer en résonance avec le territoire : une exploration sensible et interdisciplinaire visant à révéler les rythmes propres au paysage, à ses vivants, à ses usages. En observant les chênes centenaires, les passant·e·x·s ou encore la pièce d’eau, ils et elles ont mis en lumière la manière dont chaque élément du parc vibre à son propre tempo – parfois régulier, parfois chaotique – composant une partition collective.

Le mot rythme vient du verbe grec rhéô, qui signifie « couler ». Dans la philosophie grecque, l’expression panta rei – littéralement « tout coule » – résume la pensée d’Héraclite d’Éphèse, philosophe du changement perpétuel : tout est en constante transformation, comme un fleuve dont l’eau s’écoule sans arrêt, si bien qu’on ne peut jamais se baigner deux fois dans la même eau.

L’eau, justement, est au cœur de notre première expérience du rythme. Avant même la naissance, nous percevons les sons à travers le liquide amniotique : les battements du cœur, le souffle, la circulation du sang. Seuls les sons graves et rythmés traversent ce milieu fluide. Après la naissance, une part de cette eau demeure en nous : l’oreille interne, encore emplie de fluides, capte les vibrations du monde. Cette eau originelle inscrit en nous une mémoire intime du rythme et du temps. C’est peut-être pour cela que l’étang de Rigot, niché au bas du parc, agit comme un aimant sensoriel : il capte le regard, attire la faune et devient un point de repère où les rythmes des humains et non-humains se rencontrent au fil des heures.

L’humanité a très tôt cherché à mesurer le temps. L’un des premiers instruments connus est une clepsydre à eau, datant du XIVᵉ siècle av. J.-C., découverte dans le temple de Karnak en Égypte. Deux récipients, reliés par un petit orifice, permettaient de quantifier l’écoulement régulier du temps. À Rigot, ce sont les chênes, plantés à l’ouest de la parcelle, qui jouent ce rôle de mesure silencieuse : année après année, ils inscrivent la mémoire du temps dans leur écorce.

Dans les environnements sonores peu marqués par les activités humaines, la majorité des sons suivent des rythmes prévisibles. Le chant d’un oiseau, le bruissement du vent dans les feuillages, le ressac discret de l’étang, autant de motifs récurrents que les êtres vivants identifient sans alarme. Cette régularité apaise, stabilise. À l’inverse, les sons brusques – les travaux, les foules, les véhicules – perturbent les équilibres sensoriels et déclenchent des réactions de panique. La régularité des rythmes sonores constitue ainsi un facteur fondamental de stabilité.

Le rythme est ainsi essentiel à la perception auditive de chaque espèce. Les neurones de l’oreille et du cerveau ne s’activent que si la fréquence des sons correspond à un rythme de référence. Dans les années 1960, le chercheur hongrois Péter Szőke a ralenti les chants d’oiseaux pour en révéler la complexité, inaudible à l’oreille humaine. Cette attention au détail, à l’invisible, guide les démarches sensibles menées au parc Rigot : écouter, ralentir, observer ce qui, à première vue, échappe à la perception.

Chez les vivants, le temps se construit sur trois niveaux : un rythme interne, une synchronisation avec les cycles environnementaux et une coordination entre individus. Le rythme interne est affiné par des signaux extérieurs, appelés zeitgebers (« donneurs de temps ») : la lumière, la température ou la saisonnalité. Chez les oiseaux migrateurs, la mémoire de la fonte des neiges, la durée du jour et l’observation des comportements d’autres espèces participent à synchroniser le départ vers les lieux de reproduction.

Dessin: ©Anaëlle Clot.

Ainsi, le temps n’est pas qu’une affaire individuelle : il se construit aussi socialement. Chez les abeilles, les nourrices maintiennent un rythme constant dans la ruche, pendant que les butineuses adaptent leur activité aux horaires d’ouverture des fleurs. La coordination de ces horloges internes génère un temps collectif – un rythme partagé.

Les sociétés humaines, elles aussi, entretiennent des rapports multiples et hétérogènes au temps. Dans de nombreuses cultures autochtones, le temps est lié aux rythmes locaux de la terre, des animaux ou des paysages. Chez les éleveur·euse·x·s de rennes sámi, par exemple, le concept de jahkodat affirme que chaque année est unique : la migration dépend de multiples facteurs comme la fonte des neiges ou l’état des pâturages. « Une année n’est pas la sœur de la suivante », dit un proverbe sámi. Chaque cycle impose une attention fine et une adaptation constante.

Aujourd’hui, la mondialisation a affaibli cette sensibilité à la saisonnalité. Pourtant, la saisonnalité elle-même n’est pas universelle. Certaines régions connaissent quatre saisons, d’autres une alternance sèche-humide. Dans Nagori, Ryoko Sekiguchi rappelle qu’au Japon, l’année est traditionnellement divisée en 24 saisons, voire 72 micro-saisons. Cette perception subtile du temps se reflète dans le langage, où des mots et des haïkus sont liés à des moments précis, tissant un lien entre culture, climat et expression.

Mais le temps « objectif » est aussi une construction. Dans Austerlitz, W.G. Sebald raconte que le temps, bien qu’ancré dans les astres, repose sur des conventions humaines. Même le jour solaire varie : pour stabiliser nos horloges, l’humanité a inventé un « soleil moyen », un astre fictif dont le mouvement régulier sert de référence.

Cette normalisation du temps s’est intensifiée au XIXᵉ siècle avec le développement du chemin de fer. Pour coordonner les trajets, on impose les fuseaux horaires, brisant la diversité des temps locaux. Le monde entre alors dans une ère de synchronisation stricte, une standardisation qui coexiste aujourd’hui avec les dissonances écologiques et temporelles que nous traversons.

La vie repose donc sur une synchronisation fine entre les rythmes du vivant et les cycles de la Terre. La crise climatique actuelle vient bouleverser ces équilibres. À Rigot comme ailleurs, le décalage des saisons, les températures qui grimpent, les floraisons et les migrations désynchronisées perturbent profondément les horloges biologiques. Cette rupture menace la reproduction, l’alimentation et la survie de nombreuses espèces. Quand le temps du vivant se désaccorde de celui de la Terre, c’est l’équilibre même de la vie qui vacille.

Ainsi, face aux désaccords grandissants entre les temps humains et ceux du vivant, Faire commun invite à une réorientation sensible : ralentir, écouter, cohabiter. Le parc Rigot devient alors un terrain d’apprentissage partagé où l’on expérimente d’autres manières d’habiter le temps – ni linéaire ni productiviste, mais cyclique, poreux, accordé à ce qui pousse, se transforme ou disparaît. En réconciliant les multiples temporalités de la Terre, ce projet esquisse les prémices d’un avenir habitable.

Marcher à Tarente

Ce texte a été écrit par l’artiste Martin Reinartz, dans le cadre du programme de résidences de recherche de least en Europe du Sud. Ce programme vise à créer un dialogue entre artistes, chercheur·euse·x·s et communautés autour des enjeux écologiques et sociaux, à travers des périodes d’immersion sur des territoires fortement marqués par les conséquences de la crise environnementale. La résidence de Martin Reinartz à Tarente, rendue possible grâce à notre collaboration avec le collectif local Post Disaster, s’inscrit dans cette démarche.

Novembre 2024.

Je vais à Tarente en tant qu’artiste invité du collectif d’architectes et urbanistes Post Disaster. Je ne connais rien de la ville, sinon les récits que l’on m’en a faits. Je demande à ne rien savoir de plus, à ne rien prévoir.

On pensera peut-être que c’est injustifiable, quelqu’un qui vient sans projet. Je me rassure. Mon projet, c’est cette absence totale de projet. Je veux simplement leur demander, à celles et ceux qui m’accueillent, que nous allions marcher ensemble dans leur ville. À deux. Qu’ils ou elles m’emmènent dans un endroit qui leur semble important, qu’ils ou elles aiment. Peu importe s’il s’agit d’aller au lavomatic ou de nous rendre chez des ami.e.s pour boire un verre.

Marcher est pour moi un moyen d’aller à la rencontre de la ville. Il n’y a rien de productif, en apparence, dans cet acte-là. Rien qui ne me distingue du reste du monde, rien qui dise : voilà quelqu’un qui est un artiste. Pas de technique particulière à exhiber, pas de maestria.

J’essaie de me glisser dans un quotidien. De me glisser dans la ville, et de me laisser entraîner par ses flux. Je ne cherche pas à produire un objet. Juste être là, éprouver l’espace et ce qu’il a à offrir.

Alors, est-ce du bluff pour autant ?

Est-ce encore possible de venir sans justification ? À partir de quand la dimension d’un projet intègre-t-elle l’idée de sa rentabilité ? Comment cette rentabilité oriente-t-elle les rapports de collaboration, entre artistes associés, entre artistes et structures ? J’essaie de repérer ces signaux. J’essaie de ruser. Comme on essaie de sortir d’une route déjà bien connue, trop souvent empruntée.

Peppe Frisino

« Are we meeting tomorrow in the morning time? I will be in old town at 8.30 and i could bring you with me in some meetings. We can meet at the bar Falanto, via duomo! They are my friends, but sometimes they aren’t nice people. »

Peppe Frisino est urbaniste. Il est le seul membre du collectif à vivre encore dans la ville. Il vit avec sa famille dans la vieille ville de Tarente.

Il est neuf heure, il m’emmène « chez un ami », un homme au crâne rasé, en survêtement. Peppe me présente comme étant son associé. Je le connais depuis cinq minutes à peine.

Nous montons dans un appartement au carrelage blanc, sur le sol, sur les murs. Le canapé est blanc, la table est d’un bois clair. Et à part ça, il n’y a rien dans ce séjour.

L’homme explique à Peppe qu’il doit l’aider à monter un cadre en bois. Un immense cadre d’un mètre sur soixante centimètres, sur lequel sera agrafée une photo de son fils, prise le jour de sa communion.

Peppe, je le comprendrais plus tard, a un rôle particulier dans ce quartier.

La vieille ville de Tarente est bâtie sur une petite île. Si on la qualifie de centre historique, c’est bien parce qu’en dépit de son apparence actuelle, elle a été et reste l’un des centres importants de la ville.

Dans ce quartier, tous le monde connaît Peppe. C’est son terrain de jeu. Il m’explique qu’il y passe quatre vingt dix pour cent de son temps, quand d’autres n’y mettent jamais les pieds. Trop sale. Trop délabré. Trop dangereux.

Peppe marche vite. Il a un vélo cargo pour aller chercher ses enfants à l’école, hors de l’île. Comme s’il fallait ne pas s’échapper trop longtemps.

Lorsqu’il traverse la via Duomo, au coeur de l’île, Peppe prend son temps. On l’arrête, il prend des nouvelles, il lance des blagues, il me présente, on me sourit, on me parle italien.

Je me demande ce qu’il fait exactement dans la vie. Ce qui le définit. Impossible de comprendre ce que signifie pour lui être urbaniste, mais je pressens que sa pratique est profondément liée à sa manière d’être en relation avec cet espace là. Avec chaque être dont les rues grouillent.

« Mercredi. Peppe a quelque chose du « trickster ». Insaisissable, il traverse la vieille ville de Tarente avec une aisance déconcertante. Urbaniste, certes, mais ce titre ne suffit pas. Il est un voisin, un complice. À peine arrivé, il me présente comme l’un des siens, brouillant les identités et les rôles. Il navigue entre les habitants, glisse d’une conversation à l’autre, multiplie les détours. Chez lui, la relation prime sur la fonction. Comme le trickster, il ne se conforme pas aux attentes. Il joue, improvise, détourne. En aidant un homme à monter un cadre pour une photo de communion, en échangeant des nouvelles au détour de la via Duomo, il façonne l’espace sans le revendiquer. Il est de ces figures qui n’existent pas tant par ce qu’elles font que par la manière dont elles habitent le monde. »

Dessin: ©Anaëlle Clot.

Gabriella Mastrangelo

Gabriella vit à Massafra, en périphérie de Tarente. Je la rejoindrai en bus, vendredi matin, pour qu’elle m’emmène dans des endroits dont elle ne m’a rien dit. Je ne cherche pas à savoir. Ma proposition de réaliser des marches personnelles fait son chemin donc. Je trouve ça rassurant.

Gabriele Leo

Gabriele est venu me chercher dans le centre historique, en voiture. Il m’explique qu’il est arrivé tôt ce matin-là de Venise où il développe une thèse de doctorat. Son sujet de thèse : l’émergence des imaginaires issus de la catastrophe environnementale. Son implication dans le collectif Post Disaster est au coeur de sa réflexion.

« Post Disaster, c’est le nom de l’association. Ça vient de Timothy Morton, théoricien américain de la Dark Ecology. Il développe l’idée que dans les discours dominants, on parle beaucoup de la catastrophe à venir, alors que dans certains endroits comme ici à Tarente la catastrophe est déjà là. Nous vivons dans la catastrophe à venir, dans le Post Disaster. »

Gabriele veut m’emmener à Mottola, ville en périphérie de Tarente dans laquelle il a en partie grandit. Il n’est pas attaché à Tarente, me dit-il. Pas comme Peppe. Il dit avoir un rapport plus complexe à cette ville, d’attraction-répulsion. J’ai pas choisi de vivre ici. J’ai rarement choisi mes lieux de vies. Aujourd’hui, à Venise, je me sens bien.

À Mottola, nous grimpons l’une des rues principales, déserte, et nous arrivons sur un belvédère qui donne sur l’un des points de vue les plus élevés de la région. Face à nous, à quelques dizaines de kilomètres, Ilva et les autres usines.

Aujourd’hui, on ne discerne pas tellement le nuage de pollution au-dessus des usines. C’est très changeant. En fonction des conditions climatiques.

Les gens ne viennent pas ici. On ne regarde pas Tarente. On regarde Bari. On regarde Lecce. Tarente, on lui tourne le dos.

« Il y a des villes qui deviennent le reflet d’un pays, de ses transformations, de ses nœuds irrésolus, de ses échecs, de ses chutes, mais aussi de ses aspirations à la rédemption. Tarente est l’une de ces villes : un laboratoire urbain singulier, pris entre les cheminées d’Ilva et la mer qui s’étend devant ses palais, emblème du développement industriel du XXe siècle et de sa dérive vers une crise profonde.