laboratoire écologie et art pour une société en transition

CROSS FRUIT (ex Verger de rue)

Créé par les artistes arboricoles Thierry Boutonnier et Eva Habasque, et conçu avec least, CROSS FRUIT (ex Verger de Rue) est un projet artistique cocréatif d’écologie urbaine et d’arboriculture. Le projet permet aux habitant·e·x·s d’Onex de tout âge, avec l’aide de professionnel·le·x·s, de participer au design, à la création et à l’entretien d’un verger en fonction de leurs envies et des spécificités de leur quartier.

CROSS FRUIT, de l’anglais « cross » = « croisement », est un jeu de mot entre les intenses sessions de « crossfit » où le corps est mis au défi, et les trésors sucrés que la nature nous offre. Au fil de ce projet au long cours, différents événements viendront rythmer les saisons du verger. De 2024 à 2026, les participant·e·x·s sont amenés à échanger des savoir-faire, des expériences et des méthodologies via des ateliers cocréatifs, ouvrant la voie à une forme d’éco-design solidaire.

En plus d’être un lieu de souveraineté alimentaire, le verger abritera un jardin de sculptures qui proposera des installations sportives, ludiques et inclusives. Ces structures, telles le vélo-arrosoir, seront au service de la croissance des arbres et de leurs besoins, et inviteront chacun·e·x à s’inspirer de la robustesse et de la résilience du monde végétal.

Le 14 mars, de 10 à 13h, retrouvez-nous sur le verger d'Onex pour une plantation collective d’arbre fruitiers!

Pour en savoir plus, ou favoriser votre organisation, n’hésitez pas à contacter Justin Biedermann à l’adresse production@least.eco

étapes accomplies

La première phase du projet a été consacrée à une recherche in situ dans la région d’Onex, impliquant activement la communauté locale dans un projet d’éco-conception solidaire. Une brisolée, des collectes de graines et la création d’un germoir ont eu lieu durant l’automne et l’hiver 2023. Au printemps 2024, lors de nos Jeux Olympiques / « Crossfruit », les pousses ont été transportées de manière ludique vers le futur verger. Pendant l’été, nous avons mené diverses activités pour accompagner la croissance des végétaux et célébrer ce nouvel espace collectif, notamment lors du premier Festin Fruité. En 2025, nous avons planté la palette végétale d’arbres fruitiers réalisées en collaboration avec la communauté locale. Les arbres ont été adoptés collectivement, renforçant ainsi le lien entre les habitant·e·x·s et le verger. Les premiers ateliers accompagnant l’engagement des parrains/marraines ont débuté suite à la plantation.

en cours

Nous cocréons actuellement le jardin de sculptures qui accompagne les besoins des arbres fruitiers. Des structures arboricoles, un cabanon et des tuteurs axés sur la robustesse accompagnent la croissance des arbres. Les ateliers arboricoles et artistiques continuent d’être régulièrement proposés à un public large. Nous accueillons également des moutons deux fois dans l’année pour pâturer le verger et contribuer à la gestion écologique du site. Parallèlement, le jeune cinéaste Simon David travaille sur une série de vidéos sur la communauté d’Onex et sa relation avec le territoire.

à venir

Au rythme des saisons, de nouvelles activités viendront enrichir le verger et renforcer son appropriation collective. À l’automne-hiver 2025-2026, des sculptures ludiques et interactives y seront créées, invitant petits et grands à construire et explorer collectivement cet espace vivant, et le deuxième Festin Fruité rassemblera la communauté. L’hiver accueillera la projection des premiers épisodes de la série vidéo de Simon David, tandis que des ateliers réguliers impliqueront les parrains et marraines des arbres dans la vie du lieu.

Inscrivez-vous à la newsletter pour être informé des événements et participer !

newsletter

Toutes les actions participatives et les lieux seront communiqués sur notre site et via la news de least.

équipe transdisciplinaire

Thierry Boutonnier – artiste arboriculteur

Eva Habasque – artiste arboricultrice

Gabrielle Rossier – artiste résidente least

Simon David – réalisateur

Tiago Veloso – coach sportif

Irina Georgieff – experte mouvement

Gabriela Pollonini – ergothérapeute

Xavier Lacroix – physiothérapeute

Karine Gondret – pédologue

Emplacement du verger

CROSS FRUIT, le verger. Chemin François-Chavaz 147, 1213 Onex

least remercie toutes les personnes qui ont contribué au projet en partageant leur temps, leurs savoirs et leurs ressources :

Atelier Richard; Ateliers ABX (Astural); Association des Habitants d’Onex-Cité (AHOC); BUPP Onex; Fondation des Evaux; Jardin robinson Onex; MACO; Matières Naturelles; Pépinière Europlant; Pot’âgés; Pro Specie Rara; Sablière du Cannelet SA; Villa Yoyo d’Onex; Ville d’Onex; Association pour une Alimentation Durable à Onex (AADO); Servette Rugby Club

médias

Le nid

Texte

Une réflexion poétique de Gaston Bachelard sur le nid, symbole d’intimité, de refuge et d’univers imaginaire.

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Faire commun

Tout coule

Texte

La vie repose sur une synchronisation fine entre les rythmes du vivant et les cycles de la Terre.

Faire commun

Vivre le Rhône

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Un sol vivant

Texte

Même si nous le foulons quotidiennement nous réfléchissons rarement à l’importance du sol dans nos vies.

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Faire commun

Arpentage

L’automne du jardinier

Texte

“On dit que le printemps est l’époque du bourgeonnement ; en réalité l’époque du bourgeonnement, c’est l’automne”.

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Faire commun

Arpentage

Ô noble Vert

Texte

La «Ignota Lingua» de Hildegarde de Bingen.

CROSS FRUIT

Common Dreams

Faire commun

La multiplicité des communs

Texte

Yves Citton nous parle de biens communs, de communs négatifs et de sous-communs.

Common Dreams Panarea: Flotation School

Faire commun

Arpentage

CROSS FRUIT

L’expérience du paysage

Texte

La complexité du terme «paysage» peut être mieux comprise à travers le concept d’«expérience».

Vivre le Rhône

Faire commun

Arpentage

CROSS FRUIT

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Vidéo

Un projet d’écologie urbaine impliquant les citoyen·ne·x·s dans la conception, la création et l’entretien d’un verger.

CROSS FRUIT (Verger de Rue)

La Recette du Gesamthof: Un Jardin Lesbien

Texte

Le Gesamthof est un jardin qui n’est pas centré sur l’humain et qui évince l’idée d’un résultat final.

Peau Pierre

CROSS FRUIT

Le pain sauvage

Texte

Un essai sur l’expérience de la faim en Europe à l’époque moderne.

CROSS FRUIT

Faire commun

Un monde sous-optimal

Texte

Un entretien avec Olivier Hamant, auteur du livre «La troisième voie du vivant» .

Common Dreams

CROSS FRUIT

Faire commun

La sagesse du myxomycète

Texte

Même les organismes les plus simples peuvent proposer de nouvelles façons de penser, d’agir et de collaborer.

Common Dreams

Peau Pierre

Faire commun

CROSS FRUIT

Arpentage

d’un champ à l’autre / von Feld zu Feld

Le nid

Nous proposons ici un extrait de La Poétique de l’espace de Gaston Bachelard, philosophe français du XXᵉ siècle. Dans cet ouvrage, Bachelard explore les lieux de l’intimité humaine — maison, tiroir, coin, nid — en les abordant non pas comme des objets physiques, mais comme des espaces vécus, habités par l’imaginaire. Le passage présenté est une méditation sensible et poétique sur le nid, vu comme un refuge essentiel, un centre d’univers à la fois réel et rêvé.

C’est cependant le nid vivant qui pourrait introduire une phénoménologie du nid réel, du nid trouvé dans la nature et qui devient un instant — le mot n’est pas trop grand — le centre d’un univers, la donnée d’une situation cosmique. Je soulève doucement une branche, l’oiseau est là, couvant les œufs. C’est un oiseau qui ne s’envole pas. Il frémit seulement un peu. Je tremble de le faire trembler. J’ai peur que l’oiseau qui couve sache que je suis un homme, l’être qui a perdu la confiance des oiseaux. Je reste immobile. Doucement s’apaisent — je l’imagine ! — la peur de l’oiseau et ma peur de faire peur. Je respire mieux. Je laisse retomber la branche. Je reviendrai demain. Aujourd’hui, une joie est en moi : les oiseaux ont fait un nid dans mon jardin.

Et le lendemain, quand je reviens, marchant dans l’allée plus doucement que la veille, je vois au fond du nid huit œufs d’un blanc rosé. Mon Dieu ! Qu’ils sont petits ! Comme c’est petit un œuf des buissons !

Voilà le nid vivant, le nid habité. Le nid est la maison de l’oiseau. Il y a longtemps que je le sais, il y a longtemps qu’on me l’a dit. C’est une si vieille histoire que j’hésite à la redire, à me la redire. Et pourtant, je viens de la revivre. Et je me souviens, dans une grande simplicité de la mémoire, des jours où, dans ma vie, j’ai découvert un nid vivant. Comme ils sont rares, dans une vie, ces souvenirs vrais !

Comme je comprends alors la page de Toussenel qui écrit :

« Le souvenir du premier nid d’oiseaux que j’ai trouvé tout seul est resté plus profondément gravé dans ma mémoire que celui du premier prix de version que j’ai remporté au collège. C’était un joli nid de verdier avec quatre œufs gris-rose historiés de lignes rouges comme une carte de géographie emblématique. Je fus frappé sur place d’une commotion de plaisir indicible qui fixa pendant plus d’une heure mon regard et mes jambes. C’était ma vocation que le hasard m’indiquait ce jour-là. »

Quel beau texte pour nous qui cherchons les intérêts premiers ! En retentissant, au départ, à une telle « commotion », on comprend mieux que Toussenel ait pu intégrer, dans sa vie et dans son œuvre, toute la philosophie harmonique d’un Fourier, ajouter à la vie de l’oiseau une vie emblématique à la dimension d’un univers.

Mais dans la vie la plus coutumière, chez un homme qui vit dans les bois et les champs, la découverte d’un nid est toujours une émotion neuve. Fernand Lequenne, l’ami des plantes, se promenant avec sa femme Mathilde, voit un nid de fauvette dans un buisson d’épine noire :

« Mathilde s’agenouille, avance un doigt, effleure la fine mousse, laisse le doigt en suspens…

Tout à coup je suis secoué d’un frisson.

La signification féminine du nid perché à la fourche de deux rameaux, je viens de la découvrir. Le buisson prend une valeur si humaine que je crie :

— N’y touche pas, surtout, n’y touche pas. »

Dessin: Anaëlle Clot.

La « commotion » de Toussenel, le « frisson » de Lequenne ont la marque de la sincérité. Nous y avons fait écho dans notre lecture, puisque c’est dans les livres que nous jouissons de la surprise de « découvrir un nid ». Poursuivons donc notre recherche des nids en littérature.

Nous allons donner un exemple où l’écrivain augmente d’un ton la valeur domiciliaire du nid. Nous empruntons cet exemple à Henry-David Thoreau. Dans la page de Thoreau, l’arbre entier est, pour l’oiseau, le vestibule du nid. Déjà l’arbre qui a l’honneur d’abriter un nid participe au mystère du nid. L’arbre est déjà pour l’oiseau un refuge.

Thoreau nous montre le pivert prenant tout un arbre pour demeure. Il met cette prise de possession en parallèle avec la joie d’une famille qui revient habiter la maison longtemps abandonnée :

« Ainsi, lorsqu’une famille voisine, après une longue absence, rentre à la maison vide, j’entends le bruit joyeux des voix, les rires des enfants, je vois la fumée de la cuisine. Les portes sont grandes ouvertes. Les enfants courent dans le hall en criant. Ainsi le pivert se précipite dans le dédale des branches, perce ici une fenêtre, en sort en caquetant, se jette ailleurs, aère la maison. Il fait retentir sa voix en haut, en bas, prépare sa demeure… et en prend possession. »

Thoreau vient de nous donner à la fois le nid et la maison en expansion. N’est-il pas frappant que le texte de Thoreau s’anime dans les deux directions de la métaphore : la maison joyeuse est un nid vigoureux — la confiance du pivert à l’abri dans l’arbre où il cache son nid est une prise de possession d’une demeure.

Nous dépassons ici la portée des comparaisons et des allégories. Le pivert « propriétaire » qui apparaît à la fenêtre de l’arbre, qui chante au balcon, correspond, dira sans doute la critique raisonnable, à une « exagération ». Mais l’âme poétique saura gré à Thoreau de lui donner, avec le nid à la dimension de l’arbre, une augmentation d’image.

L’arbre est un nid dès qu’un grand rêveur se cache dans l’arbre. On lit dans les Mémoires d’Outre-tombe cette confidence-souvenir de Chateaubriand :

« J’avais établi un siège, comme un nid, dans un de ces saules : là, isolé entre le ciel et la terre, je passais des heures avec les fauvettes. »

En fait, dans le jardin, l’arbre habité par l’oiseau nous devient plus cher. Si mystérieux, si invisible que soit souvent le pic tout de vert vêtu dans la feuillée, il nous devient familier. Le pic n’est pas un habitant silencieux. Et ce n’est pas quand il chante qu’on pense à lui ; c’est quand il travaille. Tout le long du tronc d’arbre, son bec, en des coups retentissants, frappe le bois. Il disparaît souvent, mais toujours on l’entend. C’est un ouvrier du jardin.

Et ainsi, le pic est entré dans mon univers sonore. J’en fais pour moi-même une image salutaire. Quand un voisin, dans ma demeure parisienne, plante trop tard des clous dans le mur, je « naturalise » le bruit. Fidèle à ma méthode de tranquillisation à l’égard de tout ce qui m’incommode, je m’imagine être dans ma maison de Dijon et je me dis, trouvant naturel tout ce que j’entends : « C’est mon pic qui travaille dans mon acacia. »

Tout coule

Dans le cadre du projet Faire commun, qui explore les conditions d’une écologie partagée au Parc Rigot, least vous propose une réflexion sur les rythmes qui traversent les vivants, les lieux, et le temps lui-même. « Faire commun », c’est aussi faire « temps ensemble » : chercher comment nos existences s’accordent – ou se désaccordent – avec les cycles de ce qui nous entoure. Ce texte invite à écouter les pulsations multiples du monde pour imaginer de nouvelles formes de cohabitation sensible.

Au parc Rigot, des étudiant·e·x·s, chercheur·euse·x·s et artistes se sont rassemblés pour entrer en résonance avec le territoire : une exploration sensible et interdisciplinaire visant à révéler les rythmes propres au paysage, à ses vivants, à ses usages. En observant les chênes centenaires, les passant·e·x·s ou encore la pièce d’eau, ils et elles ont mis en lumière la manière dont chaque élément du parc vibre à son propre tempo – parfois régulier, parfois chaotique – composant une partition collective.

Le mot rythme vient du verbe grec rhéô, qui signifie « couler ». Dans la philosophie grecque, l’expression panta rei – littéralement « tout coule » – résume la pensée d’Héraclite d’Éphèse, philosophe du changement perpétuel : tout est en constante transformation, comme un fleuve dont l’eau s’écoule sans arrêt, si bien qu’on ne peut jamais se baigner deux fois dans la même eau.

L’eau, justement, est au cœur de notre première expérience du rythme. Avant même la naissance, nous percevons les sons à travers le liquide amniotique : les battements du cœur, le souffle, la circulation du sang. Seuls les sons graves et rythmés traversent ce milieu fluide. Après la naissance, une part de cette eau demeure en nous : l’oreille interne, encore emplie de fluides, capte les vibrations du monde. Cette eau originelle inscrit en nous une mémoire intime du rythme et du temps. C’est peut-être pour cela que l’étang de Rigot, niché au bas du parc, agit comme un aimant sensoriel : il capte le regard, attire la faune et devient un point de repère où les rythmes des humains et non-humains se rencontrent au fil des heures.

L’humanité a très tôt cherché à mesurer le temps. L’un des premiers instruments connus est une clepsydre à eau, datant du XIVᵉ siècle av. J.-C., découverte dans le temple de Karnak en Égypte. Deux récipients, reliés par un petit orifice, permettaient de quantifier l’écoulement régulier du temps. À Rigot, ce sont les chênes, plantés à l’ouest de la parcelle, qui jouent ce rôle de mesure silencieuse : année après année, ils inscrivent la mémoire du temps dans leur écorce.

Dans les environnements sonores peu marqués par les activités humaines, la majorité des sons suivent des rythmes prévisibles. Le chant d’un oiseau, le bruissement du vent dans les feuillages, le ressac discret de l’étang, autant de motifs récurrents que les êtres vivants identifient sans alarme. Cette régularité apaise, stabilise. À l’inverse, les sons brusques – les travaux, les foules, les véhicules – perturbent les équilibres sensoriels et déclenchent des réactions de panique. La régularité des rythmes sonores constitue ainsi un facteur fondamental de stabilité.

Le rythme est ainsi essentiel à la perception auditive de chaque espèce. Les neurones de l’oreille et du cerveau ne s’activent que si la fréquence des sons correspond à un rythme de référence. Dans les années 1960, le chercheur hongrois Péter Szőke a ralenti les chants d’oiseaux pour en révéler la complexité, inaudible à l’oreille humaine. Cette attention au détail, à l’invisible, guide les démarches sensibles menées au parc Rigot : écouter, ralentir, observer ce qui, à première vue, échappe à la perception.

Chez les vivants, le temps se construit sur trois niveaux : un rythme interne, une synchronisation avec les cycles environnementaux et une coordination entre individus. Le rythme interne est affiné par des signaux extérieurs, appelés zeitgebers (« donneurs de temps ») : la lumière, la température ou la saisonnalité. Chez les oiseaux migrateurs, la mémoire de la fonte des neiges, la durée du jour et l’observation des comportements d’autres espèces participent à synchroniser le départ vers les lieux de reproduction.

Dessin: ©Anaëlle Clot.

Ainsi, le temps n’est pas qu’une affaire individuelle : il se construit aussi socialement. Chez les abeilles, les nourrices maintiennent un rythme constant dans la ruche, pendant que les butineuses adaptent leur activité aux horaires d’ouverture des fleurs. La coordination de ces horloges internes génère un temps collectif – un rythme partagé.

Les sociétés humaines, elles aussi, entretiennent des rapports multiples et hétérogènes au temps. Dans de nombreuses cultures autochtones, le temps est lié aux rythmes locaux de la terre, des animaux ou des paysages. Chez les éleveur·euse·x·s de rennes sámi, par exemple, le concept de jahkodat affirme que chaque année est unique : la migration dépend de multiples facteurs comme la fonte des neiges ou l’état des pâturages. « Une année n’est pas la sœur de la suivante », dit un proverbe sámi. Chaque cycle impose une attention fine et une adaptation constante.

Aujourd’hui, la mondialisation a affaibli cette sensibilité à la saisonnalité. Pourtant, la saisonnalité elle-même n’est pas universelle. Certaines régions connaissent quatre saisons, d’autres une alternance sèche-humide. Dans Nagori, Ryoko Sekiguchi rappelle qu’au Japon, l’année est traditionnellement divisée en 24 saisons, voire 72 micro-saisons. Cette perception subtile du temps se reflète dans le langage, où des mots et des haïkus sont liés à des moments précis, tissant un lien entre culture, climat et expression.

Mais le temps « objectif » est aussi une construction. Dans Austerlitz, W.G. Sebald raconte que le temps, bien qu’ancré dans les astres, repose sur des conventions humaines. Même le jour solaire varie : pour stabiliser nos horloges, l’humanité a inventé un « soleil moyen », un astre fictif dont le mouvement régulier sert de référence.

Cette normalisation du temps s’est intensifiée au XIXᵉ siècle avec le développement du chemin de fer. Pour coordonner les trajets, on impose les fuseaux horaires, brisant la diversité des temps locaux. Le monde entre alors dans une ère de synchronisation stricte, une standardisation qui coexiste aujourd’hui avec les dissonances écologiques et temporelles que nous traversons.

La vie repose donc sur une synchronisation fine entre les rythmes du vivant et les cycles de la Terre. La crise climatique actuelle vient bouleverser ces équilibres. À Rigot comme ailleurs, le décalage des saisons, les températures qui grimpent, les floraisons et les migrations désynchronisées perturbent profondément les horloges biologiques. Cette rupture menace la reproduction, l’alimentation et la survie de nombreuses espèces. Quand le temps du vivant se désaccorde de celui de la Terre, c’est l’équilibre même de la vie qui vacille.

Ainsi, face aux désaccords grandissants entre les temps humains et ceux du vivant, Faire commun invite à une réorientation sensible : ralentir, écouter, cohabiter. Le parc Rigot devient alors un terrain d’apprentissage partagé où l’on expérimente d’autres manières d’habiter le temps – ni linéaire ni productiviste, mais cyclique, poreux, accordé à ce qui pousse, se transforme ou disparaît. En réconciliant les multiples temporalités de la Terre, ce projet esquisse les prémices d’un avenir habitable.

Un sol vivant

Même si nous le foulons quotidiennement et qu’il est indispensable à notre sécurité alimentaire, nous réfléchissons rarement à l’importance du sol dans nos vies. Quels rôles cruciaux le sol joue-t-il dans le maintien de l’équilibre des écosystèmes ? Comment le protéger ? Et en quoi les pratiques artistiques peuvent-elles être utiles ?

Ci-dessous, un entretien avec Karine Gondret, pédologue et géomaticienne de formation, collaboratrice scientifique HES-SO et enseignante à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA). Ses recherches portent principalement sur l’évaluation de la qualité des sols et leur cartographie.

Qu’est-ce que la pédologie ?

La pédologie est l’examen des sols, c’est-à-dire l’étude des interactions entre le vivant, le minéral, l’eau et l’air qui ont lieu sous nos pieds. En pédologie, on se concentre sur tout ce qui se trouve entre la surface et la couche de minéraux purs, soit environ 1,50 m de profondeur sous nos latitudes. Au-delà, lorsque seuls les minéraux sont présents, on entre dans le domaine de la géologie. Le rôle du pédologue est aussi de cartographier les sols.

Qu’entend-on par un sol de bonne qualité ?

Grossièrement, un sol de bonne qualité est un sol qui est capable d’assurer les fonctions nécessaires à la survie de l’ensemble des êtres vivants et de leur environnement. Plusieurs fonctions sont très importantes, au-delà de la plus évidente, celle de production alimentaire ou de production de biomasse. Le sol assure des fonctions d’infiltration, d’épuration et de stockage de l’eau ou encore de recyclage des nutriments et des matières organiques. Il y a aussi la fonction de réserve génétique, qui est encore très peu étudiée. La clovibactine, par exemple, est un potentiel nouvel antibiotique qui a été découvert dans le sol. Il est donc crucial de protéger cette ressource.

Quels paramètres faut-il prendre en compte pour évaluer la qualité d’un sol selon ses fonctions ?

En général, on constate que plus la teneur en « matières organiques » d’un sol est élevée, plus il est capable d’assurer ses fonctions. On entend par « matières organiques » tous les êtres vivants (vers de terre, microorganismes, bactéries…) et toutes les composés riches en carbone issus du vivant (cadavres, excréments, racines, feuilles mortes, compost, exsudats racinaires et bactériens…). Un sol qui fonctionne, c’est un sol vivant, mais pas que! Il existe plusieurs autres paramètres essentiels, comme la profondeur du sol, le pH, la texture, la porosité… Selon la fonction à protéger, certains paramètres seront plus ou moins importants. Par exemple, la fonction de support des infrastructures humaines (routes, bâtiments, etc.) va inévitablement nuire à la fonction production de biomasse. C’est pour ça que les politiques doivent faire des choix dans les fonctions qu’ils souhaitent protéger.

Pourquoi la présence de matière organique dans les sols est-elle importante ?

Les matières organiques constituent la base de l’alimentation de la faune et des micro-organismes du sol. Elles sont continuellement décomposées par la vie du sol en nutriments accessibles aux végétaux via l’eau du sol. De plus, les matières organiques améliorent la porosité du sol. La porosité est essentielle au bon développement de la vie car elle permet à l’eau riche en nutriments, à l’air et aux racines de circuler. Sans cette porosité, les échanges se font beaucoup moins bien, et par conséquent, les fonctions sont beaucoup moins bien rendus.

De plus, les matières organiques sont capables d’augmenter la capacité du sol à stocker l’eau, et d’atténuer des épisodes d’inondation dans les villes qui se situent en aval. Elle peut aussi, par ses propriétés électriques, retenir des nutriments et des polluants. De plus, les matières organiques qui sont stabilisées dans le sol renferment environ 60% du carbone de la planète. Plus il y a de matière organique dans le sol, plus on limite le réchauffement climatique, car tout le carbone qui n’est pas stocké dans les sols part dans l’atmosphère sous forme de CO2. Pour finir, par rapport à il y a une cinquantaine d’années, la plupart des sols agricoles ont vu leur teneur en matière organique diminuer de moitié. Ce qui signifie que ces sols-là vont de moins en moins bien assurer les fonctions qu’ils nous rendent.

Nous avons parlé de ce qu’est un bon sol pour les humains, mais qu’en est-il du monde « plus qu’humain » ?

Dans la définition de l’Organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le sol assure des fonctions indispensables à l’homme. Mais en vérité, ces fonctions sont indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes et les humains en bénéficient simplement. Par exemple, de nombreux pollinisateurs ont une partie de leur cycle de vie dans le sol. Ces pollinisateurs permettent d’obtenir des fruits et de nourrir la faune, ce qui est bénéfique pour les milieux naturels. Mais ces fruits vont aussi profiter aux humains au sein des infrastructures agricoles et économiques, lorsqu’ils seront vendus. Les humains et l’environnement sont profondément interconnectés, bien que nous ayons tendance à l’oublier.

Images: Thierry Boutonnier, Comm’un sol, 2024. Photo: ©Eva Habasque.

Dans le cadre du projet de recherche Faire commun, l’artiste Thierry Boutonnier a imaginé une méthode pour évaluer de manière sensible la qualité des sols du Parc Rigot. Il a organisé un pique-nique sur une longue nappe en coton biologique, qui a ensuite été découpée en morceaux et enterrée dans différentes zones du parc. Après quelques mois, la nappe a été déterrée, et la quantité de tissu consommé grâce à la bioactivité du sol a fourni des informations concrètes sur ses caractéristiques. Qu’avez-vous observé ?

Nous n’avons pas encore terminé d’effectuer les analyses dans le parc Rigot, mais nous avons observé la capacité du sol à dégrader la matière organique à travers cette expérience. Dans le sol, les micro-organismes libèrent des enzymes qui dégradent la matière organique (ici la nappe en coton). Et nous avons observé que ces micro-organismes n’ont pas tous eu la même activité : certaines zones du parc ont été capables de dégrader la matière organique de manière très efficace, tandis que d’autres zones ont été beaucoup plus lentes. Cela signifie que dans ces zones, il y a moins de nutriments disponibles pour les plantes qui y poussent.

Souvent, on ne se rend pas compte qu’il y a une diversité de sols, même sur de petites surfaces. En ville, comme à Rigot, cette diversité est encore plus marquée, car l’homme a eu un impact très fort sur les sols. Il y a eu de nombreuses interventions – des zones ont été complètement renaturées, d’autres décapées ou ajoutées artificiellement – et cela a conduit à une juxtaposition de sols très différents. Le défi est d’identifier les zones qui fonctionnent vraiment et de les protéger.

Est-ce possible d’améliorer la qualité d’un sol ?

Quand un sol n’a pas la qualité nécessaire par rapport à une fonction, on peut intervenir pour l’améliorer, en apportant par exemple, de la matière organique ou en le décompactant (dans le respect du règlement de L’Osol en Suisse). Mais la qualité d’un sol ne s’améliore que très lentement, il faut parfois atteindre plusieurs générations humaines, parfois l’amélioration est impossible. En fait, il faut considérer que le sol est une ressource non renouvelable, car il met très longtemps à se créer : on dit qu’il augmente de 0,05 millimètre par an en moyenne. Dans les endroits très pentus, il devient même de plus en plus mince.

Il peut par ailleurs se détériorer rapidement. Il paraît solide, on le pense immuable, mais rien n’est moins vrai. Même lorsqu’on cherche à améliorer sa qualité, il faut être très précautionneux, car chaque intervention sur un sol entraîne une détérioration. C’est un processus délicat qui ne fonctionne pas toujours, on est dans l’expérimentation. Le sol, c’est l’intersection entre la physique, la biologie et la chimie. C’est un monde complexe duquel on ne sait de loin pas tout. C’est d’autant plus important de le protéger, car c’est là que se trouvent tous les nutriments des végétaux, qui en se développant forment la base de l’alimentation de tous les mammifères. Le sol est vraiment le lieu de la création de la vie.

L’automne du jardinier

Le jardinier, les mains plongées dans la terre et en contact constant avec les plantes, pourrait sembler avoir un métier idyllique face aux tracas urbains. Mais, selon Karel Čapek, rien ne pourrait être plus éloigné de la réalité. Dans son livre L’année du jardinier (1929), Čapek décrit une psychologie du jardinier pleine de problèmes, de tribulations, face au gel, à la sécheresse et aux ambitions démesurées des petits jardins urbains. Son récit, merveilleusement écrit et imprégné d’ironie, offre une réflexion sur la complexité de la nature humaine, non sans une pointe d’humour et de légerté. Nous vous proposons un bref extrait de ce livre ci-dessous.

On dit que le printemps est l’époque du bourgeonnement ; en réalité l’époque du bourgeonnement, c’est l’automne. Si nous regardons la nature, il est vrai que l’automne est la fin de l’année ; mais il est presque encore plus vrai que l’automne est le début de l’année. C’est une notion commune que les feuilles tombent en automne et je ne puis vraiment pas le nier ; je me contente de soutenir que, dans un certain sens, plus profond, l’automne est, à proprement parler, le moment où les feuilles poussent. Les feuilles se dessèchent parce que l’hiver arrive ; mais elles se dessèchent aussi parce que le printemps arrive, parce que de nouveaux bourgeons se forment, petits comme des capsules explosives qui libéreront le printemps. C’est une illusion d’optique qui nous fait voir les arbres et les arbustes dénudés, car ils sont parsemés de tout ce qui se révélera et se développera en eux au printemps. C’est une illusion d’optique que de voir les fleurs fanées en automne, car elles sont, au contraire, en train de naître. Nous disons que la nature se repose alors qu’elle va de l’avant sans voir ni entendre. Seulement elle a fermé sa boutique et tiré les rideaux ; mais derrière cette façade, elle déballe de nouvelles marchandises et les rayons se remplissent, jusqu’à plier sous le poids. Bonnes gens, c’est maintenant le vrai printemps ; ce qui n’est pas à point maintenant ne le sera pas non plus en avril. L’avenir n’est pas devant nous, car il est déjà sous les espèces de ce germe ; il est déjà parmi nous, et ce qui n’est pas à présent parmi nous n’y sera pas non plus dans l’avenir. Nous ne voyons pas les germes parce qu’ils sont sous la terre ; nous ne connaissons pas l’avenir parce qu’il est en nous. Parfois, il nous semble que nous sentons la pourriture, encombrés que nous pouvions voir tous les rejets gros et blancs qui se frayent un chemin à travers cette vieille terre de civilisation qui s’appelle « aujourd’hui », toutes les graines qui germent en secret, tous les vieux plants qui se rassemblent et se ramassent pour former un germe vivant, qui un jour éclatera pour créer une fleur vivante, si nous pouvions voir ce fourmillement caché de l’avenir au milieu de nous, il est sûr que nous dirions que notre mélancolie et notre scepticisme sont de grandes sottises et que le meilleur de tout, c’est d’être un homme vivant, je veux dire un homme qui croît.

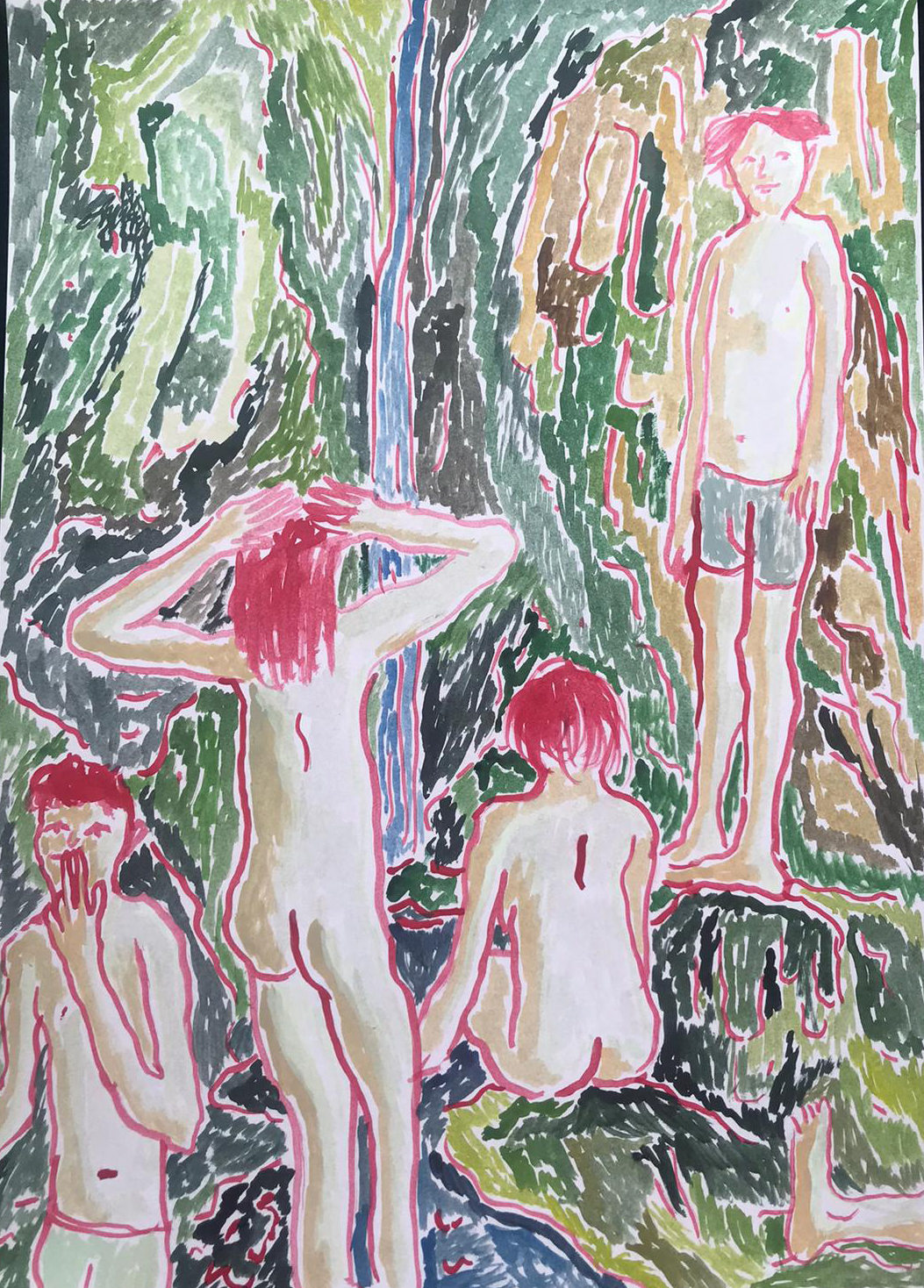

Image: Natália Trejbalová, Few Thoughts on Floating Spores (detail), 2023.

Courtesy of the artist and Šopa Gallery, Košice. Photo: Tibor Czitó.

Ô noble Vert

Ô noble Vert, enraciné dans le soleil

et brillant d’une sérénité limpide,

dans le cercle d’une roue tournante

qui ne peut contenir toute la magnificence de la terre,

vous Vert, vous êtes enveloppé d’amour,

embrassés par le pouvoir des secrets célestes.

Tu rougis comme la lumière de l’aube

tu brûles comme les braises du soleil,

Ô nobilissima Viriditas.

Ce magnifique hymne à la puissance créatrice du vert est une réponse écrite et mise en musique à l’œuvre de l’un des esprits les plus brillants de l’Europe médiévale: Hildegarde de Bingen, une sainte et mystique chrétienne qui vivait en Rhénanie au début du XIIe siècle. Dixième fille d’une famille noble, Hildegarde est très tôt secouée par des visions et des migraines, raison pour laquelle elle est destinée au couvent dès l’âge de treize ans. Ce n’est qu’à l’âge de quarante-trois ans qu’elle avouera et décrira publiquement ses visions, poussée par un ordre divin; quelques années plus tard, elle fondera le monastère de Bingen, dont elle sera l’abbesse.

Les mérites d’Hildegarde sont innombrables: elle est la première compositrice occidentale dont nous ayons un témoignage écrit, et son œuvre musicale est la plus substantielle de l’époque à laquelle elle a vécu à nous être parvenue. Elle fut une excellente naturaliste: son puissant traité Physica comprend 230 chapitres sur les plantes, 63 chapitres sur les éléments, 63 chapitres sur les arbres, et bien d’autres sur les pierres, les poissons, les oiseaux, les reptiles ou encore les métaux, enrichis d’indications sur leurs propriétés médicinales: pour cette raison, certains la considèrent comme la fondatrice de la naturopathie. Ses homélies et ses discours, empreints d’un vitalisme révolutionnaire inconnu de la pensée ecclésiastique de l’époque, ont été encouragés et même publiés avec le soutien de puissants papes et prélats tels que Bernard de Clairvaux – un fait tout à fait exceptionnel dans le contexte profondément misogyne de l’Europe médiévale.

Hildegarde rencontre cependant une difficulté dans la description de ses visions: «Dans mes visions, on ne m’a pas appris à écrire comme les philosophes. De plus, les mots que je vois et que j’entends ne sont pas comme les mots du langage humain, mais sont comme une flamme brûlante ou un nuage qui se déplace dans l’air clair.» Comment transmettre l’indicible? Comment donner voix à des concepts nouveaux, inconnus des théologiens et des sages de l’époque? Comment critiquer la structure même de la pensée actuelle? Hildegarde ne choisit pas la facilité, mais décide d’inventer une véritable nouvelle langue, à laquelle elle donne le nom d’Ignota Lingua et qui est considérée comme l’une des premières «langues artificielles» jamais créées (Hildegarde est d’ailleurs considérée comme la patronne des locuteurs de l’espéranto). Il s’agit d’un glossaire de 1011 mots, pour la plupart transcrits en latin et en allemand médiéval avec l’aide d’un scribe.

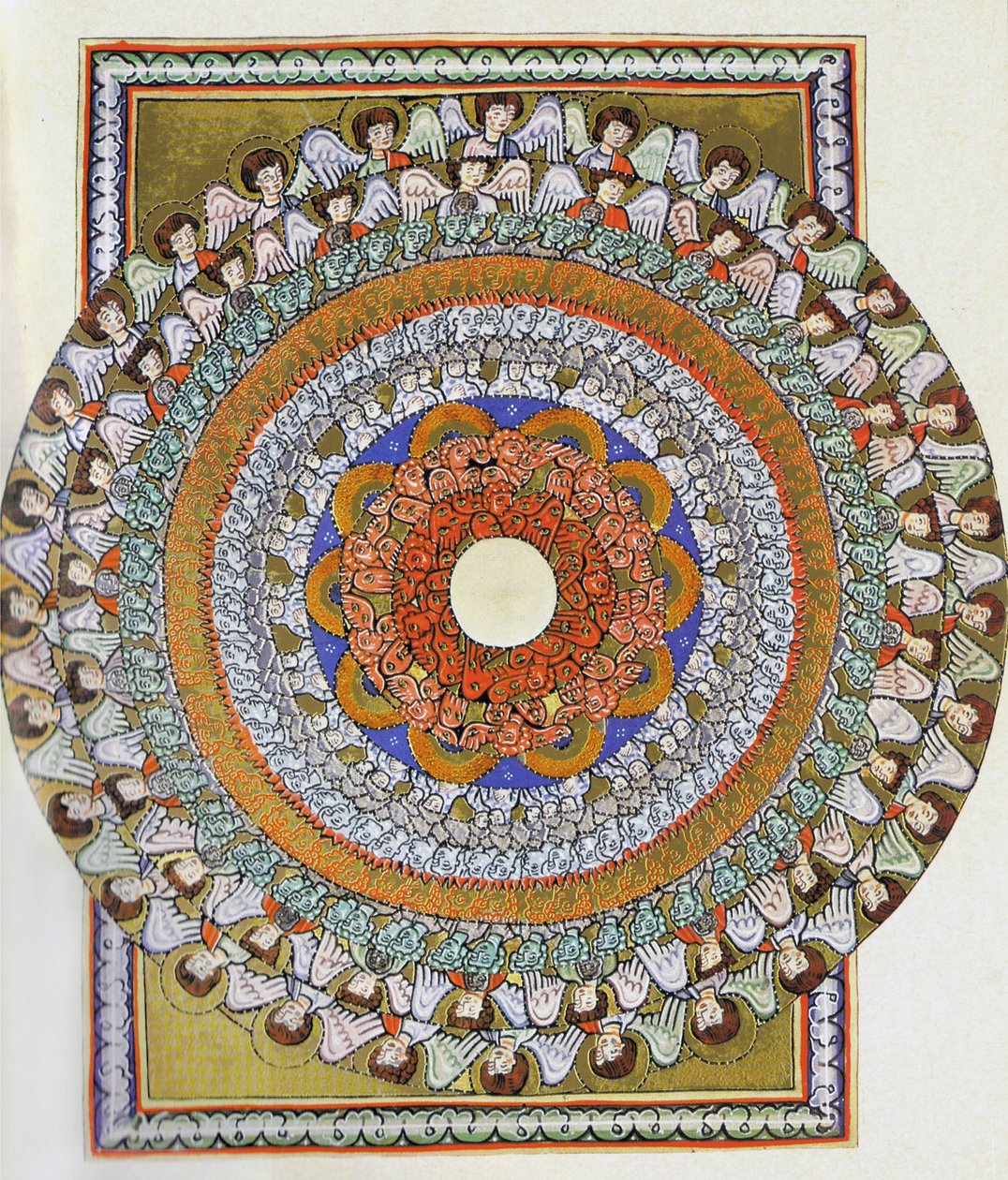

Image: Hildegarde de Bingen, La hiérarchie des anges, Manuscrit de la sixième vision des Scivias.

Parmi de nombreuses inventions linguistiques merveilleuses, le concept de viriditas revient dans ses écrits. L’universitaire Sarah L. Higley tente une traduction: «La viriditas, “verdure”, “pouvoir verdoyant” ou même “vitalité”, est associée à tout ce qui participe de la présence vivante de Dieu, y compris la nature en fleurs, la sève même (sudor, “sueur”) qui remplit les feuilles et les pousses. Il est (…) étroitement associé à l’humiditas, l’humidité. Hildegarde écrit (…) que “la grâce de Dieu brille comme le soleil et envoie ses dons de manière variée : une manière en sagesse (sapientia), une autre en viridité (uiriditate), une troisième en humidité (humiditate)». Dans sa lettre à Tenxwind, elle compare la beauté virginale de la femme à la terre, qui exhale (sudat) la verdure ou la vitalité de l’herbe. L’aridité, en revanche, représente l’incrédulité, le manque de spiritualité, l’abandon des vertus dans leur verdeur: ce qui se fane et se consume au moment du Jugement.

Pour le regard intérieur de la mystique naturaliste, capable de scruter l’invisible dans le visible, toute la création est un flux de sève verte divine et jaillissante. Hildegarde attachait une grande importance à la couleur verte, symbole de vigueur, de jeunesse, de puissance de création, d’efflorescence, de fructification, de fécondation et de régénération. Célébrer le vert pour Hildegarde, c’est reconnaître que nous faisons partie d’un tout, sans séparation, et sert à maintenir la cohésion entre l’âme et le corps. Cette pensée radicale nécessite de nouveaux mots, de nouvelles façons de penser: inventer une langue est un geste qui permet de croire que tout peut être remis en question, tout peut être imaginé à partir de nouveaux postulats.

Voici une sélection du chapitre sur les arbres de l’Ignota Lingua: une invitation à tout (re)penser, en commençant par les mots les plus courants.

Lamischiz — SAPIN

Pazimbu — NÉFLIER

Schalmindibiz — AMANDE

Bauschuz — ÉRABLE

Hamischa — AULNE

Laizscia — TILLEUL

Scoibuz — BUXE

Gramzibuz — CHÂTAIGNIER

Scoica — CHARME

Bumbirich — NOISETIER

Zaimzabuz — COING

Gruzimbuz — CERISE

Culmendiabuz — CORNOUILLER

Guskaibuz — CHÊNE D’HIVER

Gigunzibuz — FIGUE

Bizarmol — FRÊNE

Zamzila — HÊTRE

Schoimchia — ÉPICÉA

Scongilbuz — FUSAIN

Clamizibuz — LAURIER

Gonizla — ARBUSTE?

Zaschibuz — PISTACHIER LENTISQUE

Schalnihilbuz — GENÉVRIER

Pomziaz — POMME

Mizamabuz — MÛRIER

Burschiabuz — TAMARIS

Laschiabuz — SORBIER

Golinzia — PLATANE

Sparinichibuz — PÊCHE

Zirunzibuz — POIRE

Burzimibuz — PRUNE

Gimeldia — PIN

Noinz — ÉPINE DU CHRIST

Lamschiz — SUREAU

Scinzibuz — GENÉVRIER SABINE

Kisanzibuz — COTONNIER

Vischobuz — IF

Gulizbaz — BOULEAU

Scoiaz — SAULE

Wagiziaz — SAULE

Scuanibuz — MYRTE

Schirobuz — ÉRABLE

Orschibuz — CHÊNE

Muzimibuz — NOYER

Gisgiaz — CROIX-DE-MALTE

Zizanz — ÉGLANTIER

Izziroz — ARBRE À ÉPINES

Gluuiz — ROSEAU

Ausiz — CIGÜE

Florisca — BAUME

La multiplicité des communs

Les domaines de recherche du philosophe suisse Yves Citton vont de la littérature à la théorie des médias, en passant par la philosophie politique. Nous l’avons rencontré dans le cadre de notre projet Faire Commun pour discuter d’un thème central de nos recherches : celui des biens communs. Vous trouverez ci-dessous la transcription d’une partie de son intervention.

J’aimerais présenter les « communs » en essayant de nuancer une certaine image, qui n’est pas fausse mais très partielle, des biens communs comme préexistant à l’appropriation humaine. Dans le récit classique, la Terre et ses biens étaient partagés par tous les animaux et tous les bipèdes sans plume comme nous. Ensuite, selon le deuxième discours de Rousseau, l’appropriation des territoires par l’humain devient la source de tous les maux.

Cela signifie que les communs sont donnés tels quels par la nature. Il est vrai que l’air qu’on respire, par exemple, n’a pas été créé par les humains pour qu’ils ne meurent pas asphyxiés : sur Terre, il y a de l’air, et nous, les humains, en bénéficions. Il s’agit d’une certaine couche des communs qui nous est naturellement donnée, même sans savoir exactement ce que la nature signifie.

Ensuite, si on passe de l’air à l’eau, on peut se dire que ce sont des communs similaires. Sur Terre, il y a de l’eau salée et non salée, qui est potable. Sauf que si on réfléchit à la réalité de l’eau aujourd’hui, l’eau que on boit est une eau plus ou moins naturelle. On sait qu’elle peut contenir du chlore, qu’il y a des tuyaux pour la faire venir. De fait, l’eau, à mon sens, n’est pas du tout un commun naturel. C’est le résultat d’une infrastructure, qui peut être publique, privée ou associative ; elle peut être démocratique ou soumise au capitalisme. Une médiation est effectuée par la collectivité ou les institutions publiques. Afin de distinguer les biens communs, publics et privés, j’appellerais ce cas de figure plutôt le public – un État est intervenu, fait des réglementations et finance les tuyaux.

Il s’agit toujours d’un commun, mais qui a été construit par les humains, les législations, les processus politiques. La plupart du temps quand on parle de commun aujourd’hui, ces éléments y sont forcément mêlés. Même les forêts ne ressemblent plus à ce qu’elles étaient avant que les humains y amènent des espèces domestiquées, des technologies. Il me semble donc plus réaliste de dire que les communs sont toujours liés à une dimension d’artificialisation humaine, et de préservation. Nous n’avons pas forcément besoin de prendre soin de l’air, il suffit de ne pas le polluer, mais nous devons préserver l’eau, les tuyaux, les infrastructures.

Il est intéressant de considérer un autre modèle un peu différent de communs : la langue. La langue ne précédait pas les humains, il n’y avait pas de langue française il y a 300 000 ans ; ce n’est pas une institution, ni une infrastructure réglementée par un État qui en prend soin et l’entretient. Le français réside à la fois dans nos têtes et entre nos têtes. À mes yeux, c’est le modèle le plus bizarre et extraordinaire du commun, qui n’existe que parce que nous le possédons : si tous les gens qui parlent français venaient à disparaître, il n’y aurait plus de français. (Si on ne prend toutefois pas en compte les livres écrits en français qui, eux, resteraient.) Savoir où se situe un commun, s’il est artificiel ou public, n’est pas une tâche aisée. Pour moi, ce que la langue met en évidence des communs, c’est le fait qu’elle peut exister sans régulation officielle. Ce n’est pas l’Académie française qui crée la langue française. La langue se reproduit par la culture, par le fait que les enfants parlent aux parents. C’est un commun : elle n’est ni totalement publique, ni totalement privée.

Image: Mattia Pajè, Il mondo ha superato se stesso (again), 2020

La langue française, l’air et l’eau sont des éléments nécessaires à notre survie, et nous sommes reconnaissants qu’ils soient à notre disposition : nous pouvons les définir comme des communs positifs. Il existe en revanche les communs négatifs, qui sont une continuation et une inversion de ces derniers. Les chercheurs Alexandre Monnin, Diego Landivar et Emmanuel Bonnet proposent le terme de commun négatifs pour parler des déchets nucléaires, pour ne citer que l’exemple le plus parlant. Qu’une centrale nucléaire ait un statut public ou privé ne change rien au fait que les déchets qui en résultent deviennent un problème collectif pour les centaines de milliers d’années qui suivent. Il est évident que les déchets nucléaires sont un commun, tout comme le plastique et le climat aujourd’hui. Le climat est en effet en train de devenir comme l’eau, un élément qu’il va falloir entretenir pour qu’il reste vivable. Certains communs négatifs se mêlent donc aux communs qui étaient traditionnellement vus comme positifs. Ces communs négatifs posent un problème majeur : ils permettent de nourrir nos existences (la centrale nucléaire nourrit mon ordinateur qui me permet de communiquer) mais pourrissent nos milieux de vie. Nourrir et pourrir, comme les deux faces d’une même pièce, d’un seul et même geste. L’énergie nucléaire me nourrit en électricité mais pourrit les générations à venir par la production de radioactivité.

En développant cette idée, on peut envisager la finance comme un bon exemple de commun négatif : la finance nourrit nos investissements, nourrit le budget de l’État, mais pollue nos environnements en poussant à maximiser les profits aux dépens des considérations environnementales. Comment s’en sortir ? Comment démanteler la finance ? Il est en outre encore plus intéressant de se demander si l’université n’est pas un commun négatif : il y a des connaissances, des recherches qui se font, mais son fonctionnement peut être toxique, comme avec des professeurs qui profitent de leur pouvoir sur leurs étudiants, par exemple. Ou alors toute la bureaucratie qui nous empêche de faire du bon travail en même temps qu’elle encadre ce travail et le structure. Il y a des éléments toxiques qu’il est nécessaire de démanteler, mais ce n’est pas chose aisée car ces derniers nous nourrissent. Il est donc particulièrement révélateur de faire l’exercice intellectuel de projeter une hypothèse de commun négatif sur différents sujets.

Il existe par ailleurs le concept de sous-communs, un terme défini par le poète et philosophe afro-américain Fred Moten et l’activiste et chercheur Stefano Harney. Ce terme, Undercommons en anglais, se base sur les idées politiques de la Black Radical Tradition aux États-Unis. La surreprésentation des personnes noires, en particulier des hommes noirs dans les prisons aujourd’hui aux États-Unis est dramatique, et on observe une continuité entre l’esclavage d’il y a quelques siècles et la domination raciale dans ce pays aujourd’hui. Les personnes qui sont sorties de la cale esclavagiste n’ont jamais été considérées comme des individus à part entière. Elles ont alors dû développer d’autres modes de socialité, d’alternatives à la socialisation individualiste de l’homo economicus, du petit chef d’entreprise, du bourgeois blanc. Les communautés qui ont subi des menaces de lynchage jusqu’à il y a quelques décennies et qui sont victimes aujourd’hui de violences policières, vivent dans des conditions de marginalisation ou ne jouissent en tout cas pas de la socialisation dont vous et moi, en tant que Blanc en Suisse ou en France, avons pu bénéficier. Ces personnes ont donc développé une forme de socialisation alternative, souterraine, dans une incarnation de communs très riche : une sorte de solidarité paralégale ou à moitié légale, car la loi est faite par les Blancs pour les Blancs. Au lieu d’envisager cette solidarité comme illégale, elle peut s’envisager comme une autre forme de solidarité, soustraite à la loi, qu’il est intéressant d’étudier, de respecter. Elle permet des formes de vie qui nourrissent les communs, même si elles sont moins visibles. Et elle pourrait s’avérer cruciale pour nous tous : il se peut que les infrastructures qui nourrissent nos luxes et nos formes d’individualisation économique et sociale, telles qu’on les connaît aujourd’hui, ne durent pas indéfiniment. On aurait ainsi intérêt à se familiariser avec les solidarités de survie que proposent les sous-communs. Et bien entendu, avant cela, il est important de dénoncer et de lutter contre les formes persistantes d’oppression qui pèsent sur les populations marginalisées.

J’ai eu l’occasion de travailler avec Dominique Quessada, qui a eu l’idée de jouer avec le terme de commun en proposant de l’écrire comme-un : sa réflexion étant que le commun appartient à tout le monde et à personne à la fois. Le fait même de parler de commun présuppose peut-être que le terme fait partie du discours, qu’il y a des gens qui envisagent le commun, et que derrière la dissolution de l’identité et de la propriété, les communs sont quelque chose auquel chacun peut participer : c’est le pluriel, ce n’est ni à moi, ni à toi. Surtout, écrire comme-un, c’est suggérer que l’unité (d’un certain peuple, d’une communauté) qui est souvent profilée à l’horizon des communs n’est peut-être qu’un « faire-comme-si nous étions un ». Face à des communs, nous agissons « comme-un » mais nous restons divers, différents, et parfois antagonistes entre nous.

Derrière les communs se cachent toujours deux notions. Il y a tout d’abord un principe d’unité : qui sont ceux qui parlent de « commun » ? Sur quoi se basent-ils ? En réalité, ils peuvent défendre un commun uniquement parce qu’ils sont déjà unis, que ce soit de l’extérieur ou de l’intérieur. Ensuite, le commun est toujours une fiction collective : appeler quelque chose un « commun » fait qu’on l’envisage en tant que tel et qu’il développe ainsi des propriétés de commun. Un parc public est un parc public, parce qu’on décrète que c’en est un. Avec cette étiquette de bien commun, il est possible de faire dans ce parc des choses qui auraient été impossibles autrement. Mais cela reste une fiction temporaire (un « comme-si ») : un changement de régime, une vente, une occupation du lieu est toujours possible. En résumé, écrire « comme-un » avec un trait d’union, revient à poser deux questions. Premièrement, quelle est l’unité, aussi disparate soit-elle, qui nous permet de dire qu’il y a un commun ? Et deuxièmement, quelle est la part de fiction, la dynamique qui nous permet de forger un concept qui n’existe pas ? La dimension imaginaire du commun reste toujours centrale dans sa défense.

L’expérience du paysage

Dans le langage courant, le terme «paysage» englobe diverses notions : il peut désigner un écosystème, un panorama, voire une ressource économique. Il est cependant possible de mieux cerner et aborder la complexité de ce terme en se fondant sur le concept «d’expérience».

En effet, l’expérience nous met en contact avec un dehors, une altérité : dans ce contexte, le paysage n’est plus considéré comme un objet, mais plutôt comme une relation entre la société humaine et l’environnement. De plus, l’expérience nous touche émotionnellement; elle nous bouscule et nous transforme. Une telle perception du «paysage» permet de réaliser combien il donne du sens à nos vies individuelles et collectives, au point que sa transformation ou sa disparition entraîne l’effacement de repères sensibles de l’existence dans la vie de ses habitant·e·x·s. L’expérience peut également être vue comme une forme de connaissance pratique ou de sagesse. C’est le type de savoir que l’on acquiert en vivant dans un endroit, qui fait que les personnes qui habitent un paysage en deviennent les expert·e·x·s. Enfin, l’expérience, c’est aussi une forme d’expérimentation : c’est l’aspect actif de notre relation avec le monde, qui nous permet de découvrir et de créer de nouvelles connaissances et de matérialiser ce qui n’est encore que potentiel.

On peut pousser ces réflexions encore plus loin et soutenir que les êtres humains vivent de paysage—une affirmation qui peut sembler hyperbolique, mais qui prend tout son sens si on y prête attention. En effet, le paysage est la source de notre alimentation : nous habitons dans le paysage et ce dernier active en nous des représentations et des émotions. Nous entretenons une relation dynamique avec le paysage : en le modifiant, nous nous transformons aussi. Il est donc impossible d’éviter d’entrer en relation avec le paysage. Le choix même d’ignorer ou de ne pas «faire l’expérience» d’un paysage a des conséquences pratiques et symboliques.

C’est à partir de ces observations que Jean-Marc Besse a écrit «La nécessité du paysage» : un essai sur l’écologie, l’architecture et l’anthropologie, mais aussi une invitation à remettre en question nos modes d’action «paysagistes». Le philosophe français nous y met en garde contre toute action sur le paysage : une attitude qui nous place «à l’extérieur» dudit paysage, ce qui, comme mentionné ci-dessus, n’est tout simplement pas plausible. Agir sur un paysage signifie le fabriquer, c’est-à-dire partir d’une idée préconçue qui ne tient pas compte du fait que le paysage est un système vivant et non un objet inerte. «Agir sur met donc en œuvre un double dualisme, séparant d’une part le sujet et l’objet et, d’autre part, la forme et la matière».

Comment alors échapper à ce paradigme productif et falsifiant? Jean-Marc Besse propose un changement de perspective : il s’agit de passer de l’action sur à l’action avec, reconnaissant «dans la matière une sorte d’animation» et l’envisageant «comme un espace de propositions potentielles et de trajectoires possibles». Le but, dans ce cas, est d’interagir «de manière adaptative et dynamique», de pratiquer la transformation plutôt que la production. Agir avec signifie mettre en œuvre une négociation continue, rester ouvert à l’indétermination du processus, être en dialogue avec le paysage : en un mot, collaborer avec ce dernier.

Georg Wilson, All Night Awake, 2023

Agir avec le sol

La dimension «abiotique» du sol est abordée, entre autres disciplines, par la topographie, la pédologie, la géologie et l’hydrographie. Cependant, d’un point de vue philosophique, le sol n’est autre que le support matériel sur lequel nous vivons. Nous y construisons les bâtiments dans lesquels nous habitons et les routes que nous empruntons et c’est le sol qui rend possible l’agriculture, l’une des manifestations fondamentales, les plus anciennes et les plus complexes, de l’activité humaine. Ce sol «banal» est donc en réalité le foyer de toute une série de questions politiques, sociales et économiques primordiales et, en tant que tel, il soulève des questions essentielles. De quel type de sol, d’eau ou d’air veut-on? Les catastrophes environnementales liées à la crise climatique et à l’érosion des sols ou les conséquences de la perte de fertilité des terres agricoles et forestières imposent des réponses collectives qui mobilisent à la fois les connaissances scientifiques et les compétences techniques, ainsi que de nombreux aspects politiques et éthiques.

Agir avec les vivants

Les paysages que nous habitons, traversons et modifions (y compris le sol et le sous-sol) sont à leur tour habités, traversés et modifiés par d’autres êtres vivants, animaux et végétaux. Le philosophe Baptiste Morizot, dans son essai «Sur la piste animale», nous invite à cohabiter «dans la grande ‘géopolitique partagée’ du paysage» en essayant d’emprunter le point de vue «des animaux sauvages, des arbres qui communiquent, des sols vivants qui travaillent, des plantes alliées du potager permacole, pour voir par les yeux et se rendre sensible à leurs us et coutumes, à leurs perspectives irréductibles sur le cosmos, pour inventer des milliers de relations avec eux». Pour interpréter correctement un paysage, il est nécessaire de prendre en compte la «puissance agissante des êtres vivants» avec leur spatialité et temporalité et d’intégrer notre relation avec eux.

Agir avec les autres humains

Le paysage est une «situation collective» qui concerne également les relations interhumaines dans leurs différentes formes. Le paysage est lié aux désirs, aux représentations, aux normes, aux pratiques, aux histoires, aux attentes et il mobilise des émotions et des positions aussi diverses que le sont les volontés, les expériences et les intérêts des personnes. Agir avec les autres êtres humains signifie agir avec un ensemble complexe qui inclut des individus, des communautés et des institutions; mobiliser le champ pratique et symbolique — dans une négociation et une médiation continue.

Agir avec l’espace

Considéré à travers les outils de la géométrie, l’espace est une entité objective : on peut décrire de manière satisfaisante ses dimensions, ses proportions ou ses limites. Cependant, l’espace du paysage ne peut être défini par de simples critères de mesurabilité. En réalité, il s’agit d’un espace intrinsèquement hétérogène : «les localisations, les directions, les distances, les morphologies, les façons de les pratiquer et de les investir économiquement et émotionnellement n’y sont pas équivalentes spatialement ni qualitativement». Interpréter correctement l’espace du paysage signifie donc se rappeler que les mesures «numériques» ou «géométriques» sont nécessairement fallacieuses et que l’ensemble de géographies (économique, sociale, culturelle ou personnelle) qui le composent ne sont ni neutres, ni uniformes, ni fixes dans le temps.

Agir avec le temps

Lorsqu’on pense à la relation entre le paysage et le temps qui passe, la première image qui vient à l’esprit est celle de la croûte terrestre et des couches géologiques qui la composent ou celle de ruines archéologiques enfouies sous la surface. En somme, on imagine une sorte de «palimpseste» ordonné d’un temps passé, avec lequel toute relation est close. Le temps du paysage, cependant, doit être interprété selon des logiques plus complexes : il suffit de penser à la persistance des pratiques et des expériences dans son contexte et au fait que la destruction du paysage n’est jamais totale : il s’agit toujours d’une transformation. De plus, le temps du paysage comprend également des échelles de temps non humaines, qui demeurent incommensurables à nos yeux, telles que la géologie, la climatologie, la végétation : des temporalités auxquelles nous sommes néanmoins étroitement liés. Ainsi, le paysage reste en réalité en tension constante entre passé et présent.

«Notre époque», conclut Jean-Marc Besse, «est celle d’une crise de l’attention. […] Le paysage semble être, dans cette époque de crise de la sensibilité et de l’expérience, l’un des ‘lieux’ où la perspective d’une ‘correspondance’ avec le monde peut être retrouvée […]. En d’autres termes, le paysage […] peut être envisagé comme un dispositif d’attention au réel, et donc comme une condition fondamentale de l’activation ou de la réactivation d’une relation sensible et significative avec le monde environnant» : une fois de plus, la nécessité du paysage.

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue) est un projet artistique d’écologie urbaine, créé par Thierry Boutonnier et Eva Habasque, qui implique des citoyen·ne·x·s dans la conception, la création et l’entretien d’un verger à Onex (Genève). Dans cette vidéo, le réalisateur Simon David rassemble des images des premières étapes de ce projet.

La Recette du Gesamthof: Un Jardin Lesbien

Hedera est une observation collective du chevauchement entre les études postnaturelles et transféministes.

Chaque volume rassemble des idées liées à ces sujets sous la forme de conversations, d’essais, de fictions, de poésies et de contenus d’artistes. Hedera est une publication annuelle dont le premier volume présente «The Gesamthof Recipe: A Lesbian Garden» écrit par l’artiste Eline De Clercq.

Le Gesamthof est un jardin qui n’est pas centré sur l’humain. C’est un jardin qui suit le principe d’une écologie saine et qui évince l’idée d’un résultat final. Cette recette vise à partager notre façon de jardiner au Gesamthof.

Se reposer, observer.

Commencez par ne rien faire. Profitez d’un instant de quiétude avant de commencer. Se reposer, ici, signifie «ne pas encore agir». C’est une bonne façon de commencer qui m’a souvent semblé constructive. Lorsque je m’en vais travailler dans le jardin, je mets mes vieilles chaussures, je prends un panier avec des outils de jardinage et des graines à semer, j’ouvre le portail, je pénètre dans le jardin et, là, je m’arrête. Je n’agis pas tout de suite, mais j’attends un moment avant de commencer, ce qui me donne le temps de m’aligner avec la terre, les plantes, la température, les odeurs, les images et les bruits. Je regarde les oiseaux, un escargot, un scarabée sur une feuille. Je marche dans l’allée, tout en saluant les plantes et les pierres. Comme moi, qui m’octroie ce moment, il leur faut un instant pour savoir qui a pénétré dans le jardin. Je sais que les plantes me voient parce qu’elles perçoivent différents types de lumière et qu’elles poussent vers la lumière. Elles voient cette lumière froide lorsque je me tiens devant elles et que je projette mon ombre sur elles. Elles voient aussi la lumière du soleil revenir une fois que je me suis déplacée. C’est le premier rapport avec le jardin: penser comme un·e·x jardinier·ère·x qui rend visite. Donna Haraway écrit à propos de Vinciane Despret qui se réfère à «Juger: Sur la politique philosophique de Kant» de Hannah Arendt: «Elle entraîne tout son être, et pas seulement son imagination, selon les mots d’Arendt, à ‘rendre visite’» (tiré du livre «Vivre avec le trouble»). Parfois, c’est tout ce que je fais; le temps passe, une heure ou plus, je me sens vraiment en vie à écouter, ressentir, sentir et regarder. Je goûte la saison.

Vos sens et votre esprit.

Sentir et penser avec la nature. C’est peut-être le plus difficile à expliquer, mais c’est ainsi que j’ai appris à jardiner lorsque j’étais bénévole au jardin botanique de Gand. Il y a beaucoup de choses à apprendre et à retenir, mais la plupart du temps des ouvrages de référence sont disponibles à la consultation. En effet, il existe de nombreux livres sur les types de plantes et sur les conditions qui leur conviennent. Vous trouverez ce type d’informations facilement. Pour moi, l’explication rationnelle vient à la fin, comme un test décisif pour voir si une théorie fonctionne. J’aime commencer par l’expérience: sentir la texture d’une feuille, constater le changement de température lorsqu’il va pleuvoir, tester la terre en la frottant entre ses doigts, sentir le sol, les plantes, les champignons, etc. Les sens nous relient à toutes sortes de matières dans un jardin. Ils nous aident à faire partie de lui. Donna Haraway introduit le terme de «natureculture», un concept intéressant qui repense la façon dont nous faisons partie de la nature et qui postule que la dichotomie entre nature et culture n’est pas une contradiction réelle. Cet argument doit nous permettre de ne plus penser en tant que «simples humains» et de nous transformer en un ensemble vivant et stratifié. Il est dans notre intérêt de ressentir à nouveau la nature avec nos sens. En même temps, sachez que de nombreuses plantes sont toxiques et / ou douloureuses; elles peuvent vous blesser, alors ne vous fiez pas trop à votre instinct sans vous renseigner…

Gesamthof, un jardin qui n’est pas centré sur l’homme.

Cette parcelle de terre, ce jardin partagé, fait partie d’un univers de bactéries, de protistes, de champignons, de plantes et d’animaux, qui tous apprécient également le Gesamthof. J’essaie de donner aux champignons du bois mort à manger et je n’utilise pas d’herbicides ni de pesticides lorsque je m’occupe des plantes. C’est plutôt évident: ce sont les bases de l’éco-jardinage, mais cela concerne aussi le bénéfice de l’ensemble du jardin. La question importante est la suivante: qui en profite? Si je prends compte des oiseaux, des insectes, des plantes et des champignons et de leurs besoins pour survivre en ville, alors ce petit jardin profite à tous et l’artichaut pourri n’est pas vraiment une catastrophe: de nombreux «jardiniers», petits et grands, apprécient la présence de l’artichaut, de boire son nectar, de manger ses feuilles ou de tisser une toile entre ses tiges séchées. Le fait de penser à tout ce petit monde en train de jardiner ensemble change l’objectif du jardin, qui n’est plus seulement axé sur l’humain. Je vois souvent des mélanges de graines pour abeilles dans les jardineries, mais chaque jardin a une relation différente avec ses abeilles. Ce sont parfois des abeilles sauvages, solitaires, qui vivent d’une seule espèce de plante et qui n’ont aucun intérêt pour un mélange de graines, plein de fleurs colorées, sélectionné par l’homme. La question «qui en profite?» me permet de ne pas acheter des choses pour mon plaisir et m’apprend à me réjouir de l’établissement d’une écologie saine. Cette façon de penser m’a amené à m’interroger sur les plantes d’intérieur. Si elles avaient le choix entre vivre à l’intérieur d’une maison dans un pays froid ou être à l’extérieur dans un endroit chaud, ne préféreraient-elles pas sentir le coucher du soleil et le vent dans leurs feuilles? Est-ce que je garde des plantes dans ma maison pour mon propre bénéfice? Les plantes y pousseraient-elles si je ne les arrosais pas et si je ne m’occupais pas d’elles? Dois-je mettre des plantes dans des endroits où elles ne pousseraient pas de façon naturelle? J’ai décidé de ne plus acheter de nouvelles plantes pour ma maison; je prendrai soin de celles avec lesquelles je vis le mieux possible. Le jardin s’arrête-t-il à notre porte ou est-ce que je vis moi aussi dans le jardin?

La diversité de la vie urbaine dans un jardin.

Le contraire d’une nature sauvage et locale n’est pas une plante étrangère, mais une plante cultivée. Le jardin regroupe des plantes indigènes de plusieurs continents. Je cultive des lys africains à côté de fleurs Stinzen et de plantes sauvages et locales. Ils et elles s’entendent bien. Je ne suis pas une puritaine qui ne cherche à cultiver qu’une seule couleur de fleurs ou que des plantes authentiques. Je vois le jardin comme une ville où l’on arrive de tous les coins du monde. Les plantes ne connaissent pas de frontières. Elles ne se soucient pas des nations. Si l’endroit leur plaît, elles pousseront avec bonheur. Cependant, les humains ne savent pas toujours ce qu’iels plantent; nous construisons énormément, nous éliminons des plantes et remplaçons le vert de nos jardins par d’autres variétés – souvent des cultivars qui n’interagissent pas avec les espèces locales. Un cultivar est l’opposé d’une plante sauvage: il est sélectionné pour une qualité appréciée par les humains et pas toujours pour des raisons écologiques ou de potentiel d’interaction avec les autres espèces. Certains cultivars sont d’excellentes plantes, fortes et belles, en symbiose avec le reste de la nature. Cependant, certains cultivars fleurissent au mauvais moment pour attirer les insectes ou ne contribuent pas à leur environnement naturel. En d’autres termes, ils sont plantés pour des raisons esthétiques et non pour contribuer à une nature saine. C’est à cause de ces cultivars que nous perdons autant de génomes authentiques de plantes importantes pour la préservation de la nature. Lorsque vous avez un jardin qui ne comporte que ce type de cultivars, vous n’invitez pas la nature à y pénétrer. Vous pourriez tout aussi bien y mettre des fleurs en plastique.

Le contraire propose de s’intéresser de près à la diversité d’une nature «de poche», à ce qui pousse dans une certaine poche du monde, et de rechercher les espèces anciennes spécifiques à cette région, celles qui existent depuis des milliers d’années et qui jouent un rôle durable et important pour l’écologie locale des insectes, des plantes, des champignons et des autres êtres vivants. Au Gesamthof, je laisse pousser les mauvaises herbes afin de nourrir les insectes qui dépendent de ces plantes, les oiseaux qui dépendent de ces insectes, les plantes locales qui dépendent de ces insectes et de ces oiseaux, et ainsi de suite. Les jardins urbains sont comme des corridors: ils relient les insectes, les plantes et les champignons en un réseau plus vaste qui est essentiel à la survie de ces espèces. Bien qu’il ait des murs et des haies autour de lui, bien qu’on puisse le considérer comme une île, le jardin fait partie d’un archipel vert bien plus vaste. Les murs n’arrêtent pas les plantes, les oiseaux, les insectes et autres. En vérité, chaque ville ne possède qu’un grand jardin, composé de myriades d’îlots verts situés à quelques rues les uns des autres. Il ne faut pas briser cette chaîne, cette nature connectée, et perdre tout intérêt pour les plantes sauvages et locales, souvent considérées comme de banales mauvaises herbes indésirables: en réalité, elles sont très importantes dans une biodiversité qui s’élargit avec chaque espèce vivante. Étant donné que nous traversons une époque d’extinction massive où de nombreuses espèces disparaissent chaque jour, chaque geste compte, comme celui de laisser entrer la nature dans son jardin. Parfois, j’achète des plantes locales bio à de petites pépinières pour soutenir leur effort en matière de conservation. Toutefois, peu d’argent est investi dans le Gesamthof. Quand j’ai commencé à travailler, j’ai reçu de nombreuses plantes, graines et boutures gratuitement. À mon tour, j’ai ensuite donné des plantes pour que le Gesamthof continue à vivre dans d’autres jardins. C’est ainsi que des plantes du monde entier sont devenues partie intégrante du Gesamthof, jouant un rôle très important pour la biodiversité du jardin. Nous avons des jacinthes espagnoles et une glycine chinoise qui ont été plantées par les moines du monastère il y a longtemps et qui ont survécu après des décennies de négligence, des primevères que le vent a probablement apportées des parcelles voisines et des tulipes colorées, sauvages ou cultivées, qui attirent toutes sortes de visiteur·euse·x·s humain·e·x·s et non-humain·e·x·s.

Le jardin vous aidera.

C’est particulièrement étrange, mais depuis que je travaille au Gesamthof, des plantes sont arrivées de toutes sortes d’endroits, qui m’ont souvent été données gratuitement. De même, du matériel de jardinage, des pots et des livres arrivent comme par magie, grâce à la générosité de divers·e·x·s donneur·euse·x·s. Je travaille au jardin non pas pour créer «mon» jardin – je le considère comme une entité à part entière et je ne suis que «la personne munie de bras et de jambes» qui peut aider là où c’est nécessaire. Beaucoup d’autres êtres vivants nous aident également. Les guêpes mangent les pucerons, le lierre terrestre (Glechoma hederacea) prévient les mauvaises herbes sur le chemin et les mésanges mangent les araignées qui font leur toile sur le chemin du jardin (merci, je n’aime pas marcher dans les toiles d’araignées). Je suis moi-même une «bestiole» dans ce jardin (un terme que j’emprunte à Donna Haraway – la bestiole fait moins référence à la «création» que le terme «créature») et j’aime voir les autres bestioles s’épanouir dans leur travail. Je ne suis pas seule. Même si je travaille beaucoup, je considère que cela fait partie de ma pratique artistique. Les jardins sont rarement considérés comme des œuvres d’art, mais le fait de mener des recherches, d’apporter une perspective différente, d’entrer en contact avec le sol, l’eau et les êtres vivants, de construire un lieu différent et de le partager en tant qu’œuvre publique correspond tout à fait à la façon dont je conçois le travail artistique. L’art ne se limite pas à fabriquer et à montrer des choses, il peut aussi prendre la forme d’une interaction, d’une prise de conscience et d’un partage. Le Gesamthof fonctionne sans structure financière. Il prospère grâce à l’aide de voisins généreux qui partagent leurs plantes, leurs graines et leurs connaissances. En fin de compte, le jardin donne plus qu’il ne coûte.

Ne planifiez pas votre jardin!

Cela peut sembler contrintuitif, mais, comme on est souvent dans le jardin, on devrait savoir ce dont il a besoin et cela devrait suffire en termes de planning. Le plan de jardin sert habituellement à mettre en forme un jardin idéal, avec une esquisse de ce qu’il faut planter et où, des couleurs à combiner, de l’emplacement du chemin et des matériaux à utiliser, etc. C’est se placer au-dessus de tout en tant que créateur·rice·x et se fixer un objectif à atteindre, avec à la clé un «beau jardin». Je ne pense pas qu’il faille «rendre» les jardins beaux, pas plus qu’il ne faut juger les femmes sur une échelle de beauté. Il s’agit là d’une opposition binaire, d’une façon de penser qui entraîne beaucoup de souffrances, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du jardin. Laissons plutôt le jardin prendre les devants. Vous avez une plante qui aime le soleil? Placez-la dans la partie ensoleillée du jardin: elle prospérera. Vous avez beaucoup de terre nue dans la partie ombragée du jardin et vous ne savez pas quoi en faire? Cherchez des plantes qui aiment l’ombre, choisissez une belle variété et laissez-la pousser dans votre jardin. Il vous faudrait un chemin entre les plantes? Ajoutez le matériau qui convient le mieux à cet endroit (par exemple, l’écorce d’arbre comme matériau forestier – les matériaux recyclés font d’excellents chemins). De cette façon, vous cultiverez un jardin sauvage qui sera beau par lui-même, comme l’est la nature. Faites preuve de créativité dans la façon dont vous disposez les pierres le long d’un chemin, dans la façon dont vous soutenez les plantes qui tombent, dans la façon d’ajouter des points d’eau et d’alimentation, dans la création d’étiquettes, dans la réalisation de dessins qui vous aideront plus tard à vous souvenir de ce que vous avez planté à tel ou tel endroit… Soyez créatif·ve·x!

Intersectionnalité et botanique.

Le lien entre les systèmes de classification botanique et les systèmes de classification des personnes illustre la façon dont un même mode de pensée s’applique à la fois à nos jardins et à nous en tant que personnes. La botanique comporte une importante dimension anthropocentrique et il vaut mieux en être conscient·e·x. Le jardin «lesbien» cherche, lui, à recadrer cette utilisation des jardins. Soudain, la norme invisible de celleux qui bénéficient habituellement des jardins change. Le terme «lesbien» ne signifie rien s’il n’est pas lié aux personnes racialisées, aux différences de classe, aux personnes handicapées, à l’âge et à tous les autres aspects que regroupe la théorie intersectionnelle de Kimberlé Crenshaw. La mise en pratique de l’intersectionnalité implique de poser la «question de l’autre»: à qui profite le jardin?

– Les abeilles ouvrent un dialogue sur les plantes indigènes, leurs génomes et la diversité dans le jardinage;

– les plantes ouvrent un dialogue sur le passé colonial, les systèmes économiques et sur ceux qui ont le «droit» d’extraire;

– un public qui visite des espaces d’art (le Gesamthof est accessible par le Kunsthal Extra City) pose la question de la classe, de l’invitation faite à «l’autre», des espaces accueillants pour la communauté LGBTQIAP+, etc.

– le moi pose la question de l’accès et de la responsabilité qui va de pair avec le privilège.

Poser cette «question de l’autre» signifie que nous sommes conscients des autres. Le Gesamthof est-il approprié pour les enfants? Devrait-il l’être? Faut-il supprimer les plantes toxiques, l’étang, l’hôtel à abeilles, etc., pour assurer la sécurité des enfants? Le Gesamthof est entouré d’une clôture qui empêchent les gens de s’y aventurer, car le jardin n’est certainement pas un lieu sûr pour tout le monde et les gens peuvent eux-mêmes représenter un danger pour le jardin.

Le jardinage atemporel.

Chaque lieu a un passé qui influe sur son avenir. Le passé n’est pas une île lointaine: il est bien là, dans ce « présent épais » (pour reprendre les mots de Donna Haraway, le «présent épais» est une forme de présence en «couches compostées»). Dans mon jardin, je ne veux pas être aveugle à ce qui vient d’un passé colonial. Découvrir comment tout cela est lié, comment l’histoire des jardins botaniques est liée à notre besoin de classification requiert des efforts. Les liens entre colonialisme et jardinage sont nettement moins évidents et compréhensibles que ceux qui lient les plantations et l’esclavage au coton et au café, par exemple. Un jardin est souvent bien plus qu’une collection de plantes dans un espace planifié et le passé colonial n’est pas un sujet facile dans les programmes de jardinage. Il faut visiter le passé pour découvrir ce qui existe aujourd’hui. Personnellement, pour cela, je suis allée au jardin botanique de Meise et j’ai regardé quelles plantes avaient été ramenées des colonies. J’ai également creusé dans le passé de l’emplacement du Gesamthof, dans le monastère: qui a jardiné ici avant moi? Comment puis-je travailler avec l’écologie en vue d’une meilleure compréhension?

Remarque: les gens souffrent de «cécité botanique» (cf. le livre de J. H. Wandersee et E. E. Schussler, «Preventing Plant Blindness, 1999»), ce qui signifie qu’ils ne voient pas les plantes qu’ils ne connaissent pas et qu’en organisant des visites de jardins, on peut sensibiliser à ce biais cognitif. Dans un jardin lesbien, le biais cognitif sonne comme un rappel, car sans représentation, les gens ont du mal à découvrir ce qui est différent chez elleux. De nombreuses lesbiennes ne savent pas qu’elles sont lesbiennes lorsqu’elles grandissent. Elles se voient à travers la norme d’une société hétérosexuelle alors qu’une partie de ce qu’elles sont reste vide pour elles-mêmes. Tout comme la cécité botanique, cette abstraction d’une norme peut être contrée en considérant les différences comme des caractéristiques positives.

Un changement continu.

Un jardin est une belle forme d’art et d’activisme. C’est une activité saine qui aide à soulager le stress et l’anxiété. C’est travailler au changement en s’éduquant soi-même et en éduquant les autres. C’est prendre conscience de la nature et changer notre façon de penser. C’est agréable au nez, à la vue, au toucher, à l’ouïe. C’est un endroit où il fait bon être. Je suis très consciente de l’instant présent quand je suis assise dans le Gesamthof. Le temps passe différemment pour touxtes les habitant·e·x·s et les visiteur·euse·x·s. Certain·e·x·s passent leur vie entière dans ce jardin (c’est le cas de la plupart des pigeons), alors que, pour moi, cela reste très temporaire. Le Gesamthof me manquera quand les nouveaux propriétaires arriveront au monastère. Cependant cela n’en vaut pas moins la peine. À plus grande échelle, le jardinage est synonyme de changement continu et on peut en apprécier chaque instant. Un jardin n’est jamais une chose fixe : il n’est jamais terminé, il n’a pas de «fin»; il se déplace simplement à d’autres endroits.

Images extraites de Gesamthof : A Lesbian Garden, Annie Reijniers et Eline De Clercq, 2022.

Le pain sauvage

«Il pane selvaggio» (Le pain sauvage, 1980) est un essai du philologue, historien et anthropologue italien Piero Camporesi sur l’expérience de la faim en Europe à l’époque moderne. La faim dans l’hémisphère Nord peut sembler un problème lointain, mais l’accès à une alimentation adéquate, saine et abordable, connait toujours de profondes inégalités, tant à travers le monde qu’au sein des communautés.

Le «pain sauvage» mentionné dans le titre fait référence au pain des plus démunis qui, pour faire face aux pénuries de céréales en période de famine, ont commencé à moudre de la farine à partir de racines, de graines ou de champignons – tout ce qui pouvait remplir l’estomac et être cueilli ou ramassé librement sur les quelques terres non privées encore disponibles. Le produit final était un pain rassis, toxique et non nutritif, qui provoquait souvent des états hallucinatoires.