laboratoire écologie et art pour une société en transition

médias

Filtré par

-

Texte

-

Vidéo

-

Audio

- presse

- Tous les médias

Transformer le savoir

Texte

Tout savoir est situé dans des contextes et des corps.

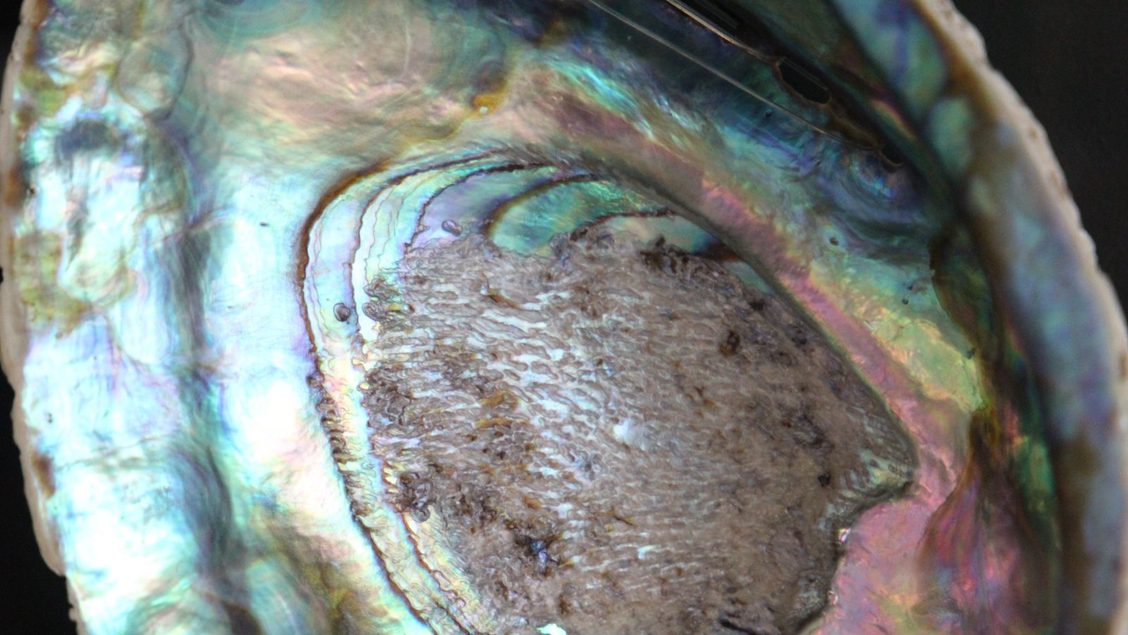

Peau Pierre

Faire commun

Optimisme cruel

Texte

L‘“optimisme cruel”, selon Lauren Berlant, réfère à ce qui fait grincer nos désirs et nous empêche d’avancer comme espéré.

least

Le nid

Texte

Une réflexion poétique de Gaston Bachelard sur le nid, symbole d’intimité, de refuge et d’univers imaginaire.

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Faire commun

Tout coule

Texte

La vie repose sur une synchronisation fine entre les rythmes du vivant et les cycles de la Terre.

Faire commun

Vivre le Rhône

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Marcher à Tarente

Texte

Rencontrer une ville à travers la marche.

least

Laggiù, Taranto

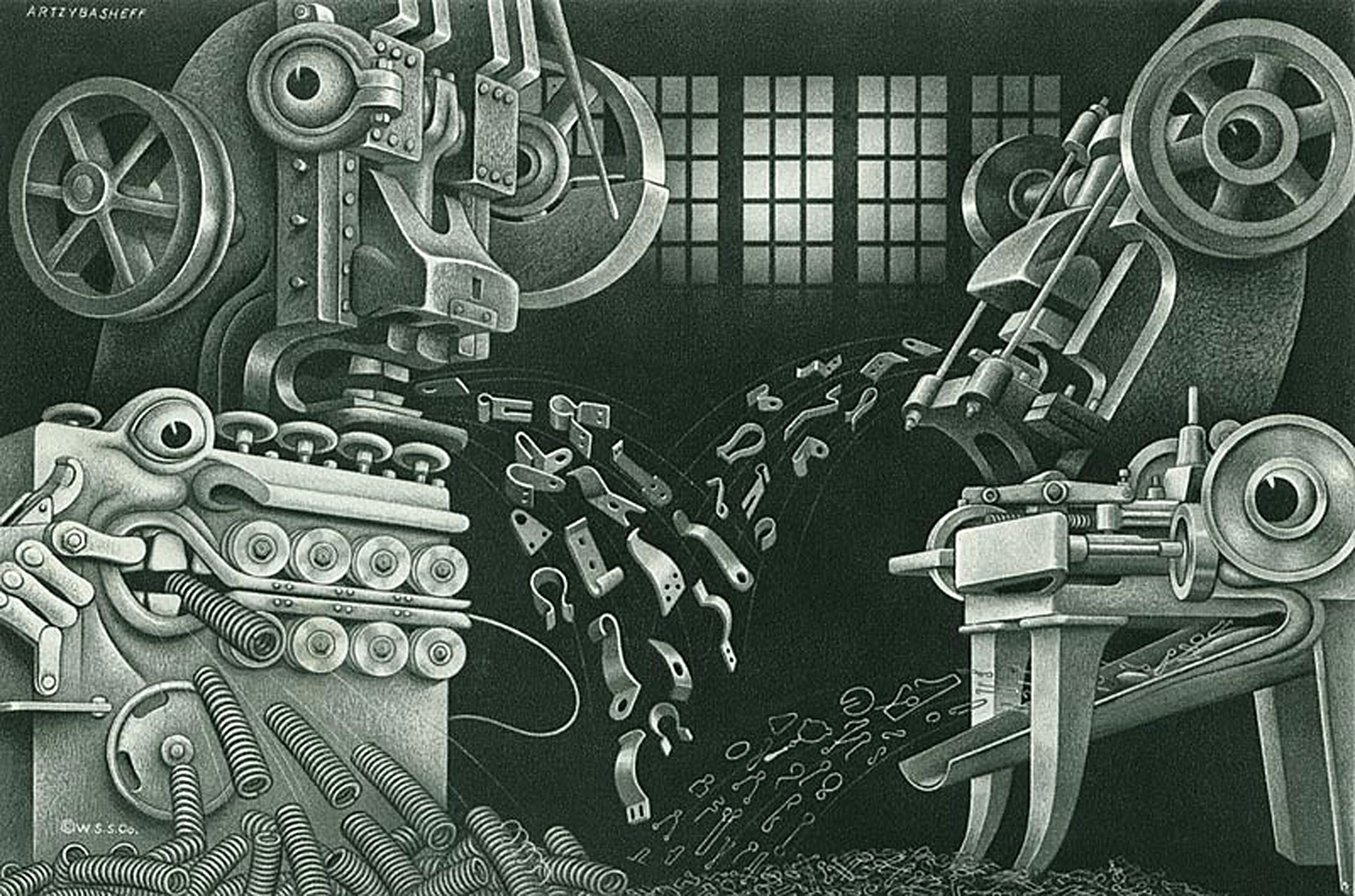

La « vie » des objets

Texte

La matière ne devrait pas être conçue comme passive et inerte, mais comme dotée d’une vitalité intrinsèque.

d'un champ à l'autre / von Feld zu Feld

Peau Pierre

Urgence et cocréation

Texte

Un entretien avec l’architecte Antonella Vitale.

Un sol vivant

Texte

Même si nous le foulons quotidiennement nous réfléchissons rarement à l’importance du sol dans nos vies.

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Faire commun

Arpentage

Clôture et Pouvoir

Texte

Les fruits sont à tous et la terre n’est à personne.

Arpentage

Faire commun

d'un champ à l'autre / von Feld zu Feld

Se rencontrer sur le seuil

L’automne du jardinier

Texte

“On dit que le printemps est l’époque du bourgeonnement ; en réalité l’époque du bourgeonnement, c’est l’automne”.

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Faire commun

Arpentage

Comme la petite pierre est heureuse

Texte

Emily Dickinson célèbre le bonheur d’une vie simple et indépendante.

Peau Pierre

Arpentage

Faire commun

d’un champ à l’autre / von Feld zu Feld

Ô noble Vert

Texte

La «Ignota Lingua» de Hildegarde de Bingen.

CROSS FRUIT

Common Dreams

Faire commun

La multiplicité des communs

Texte

Yves Citton nous parle de biens communs, de communs négatifs et de sous-communs.

Common Dreams Panarea: Flotation School

Faire commun

Arpentage

CROSS FRUIT

L’expérience du paysage

Texte

La complexité du terme «paysage» peut être mieux comprise à travers le concept d’«expérience».

Vivre le Rhône

Faire commun

Arpentage

CROSS FRUIT

Heidi 2.0

Texte

Les Alpes et «l’exotisme de proximité».

Arpentage

d’un champ à l’autre / von Feld zu Feld

Écouter le levain

Texte

Un entretien avec l’artiste et académique Marie Preston sur les pratiques coopératives et l’inclusion du plus-qu’humain.

Common Dreams Panarea: Flotation School

Faire commun

La vie minérale

Texte

La reconnaissance de notre enchevêtrement avec les processus géologiques.

Peau Pierre

Repenser la transition

Texte

Un entretien avec Denise Medico.

Peau Pierre

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Vidéo

Un projet d’écologie urbaine impliquant les citoyen·ne·x·s dans la conception, la création et l’entretien d’un verger.

CROSS FRUIT (Verger de Rue)

Vivre le Rhône: partie 3

Vidéo

Gardien·ne·x·s du fleuve

Vivre le Rhône

Zone de sacrifice

Texte

«Un jour, alors que nous nous baladions près de l’Ironbound Community Corporation, nous avons senti une odeur âcre.»

least

La Recette du Gesamthof: Un Jardin Lesbien

Texte

Le Gesamthof est un jardin qui n’est pas centré sur l’humain et qui évince l’idée d’un résultat final.

Peau Pierre

CROSS FRUIT

Peau Pierre: une capsule sonore

Audio

« Lorsque nous nous sommes finalement touchés, l’eau a été un intermédiaire de cette rencontre».

Peau Pierre

Le pain sauvage

Texte

Un essai sur l’expérience de la faim en Europe à l’époque moderne.

CROSS FRUIT

Faire commun

Vivre le Rhône: le podcast, partie 03

Audio

Un projet audio qui retrace l’expérience de celleux qui se sont rapproché•es du fleuve en marchant.

Vivre le Rhône

Vivre le Rhône: le podcast, partie 02

Audio

Un projet audio qui retrace l’expérience de celleux qui se sont rapproché•es du fleuve en marchant.

Vivre le Rhône

Spillovers

Texte

Un essai de science-fiction sur l’eau et un manuel sexuel créé par Rita Natálio.

Peau Pierre

Vivre le Rhône: partie 2

Vidéo

Quand l’art rencontre le droit.

Vivre le Rhône

Gardien·ne·x·s de la nature

Texte

Entretien avec Marine Calmet, avocate spécialisée dans le droit de l’environnement et des peuples autochtones.

Vivre le Rhône

Corps d’eau

Texte

Embrasser l’hydroféminisme.

Vivre le Rhône

Common Dreams

Peau Pierre

Faire commun

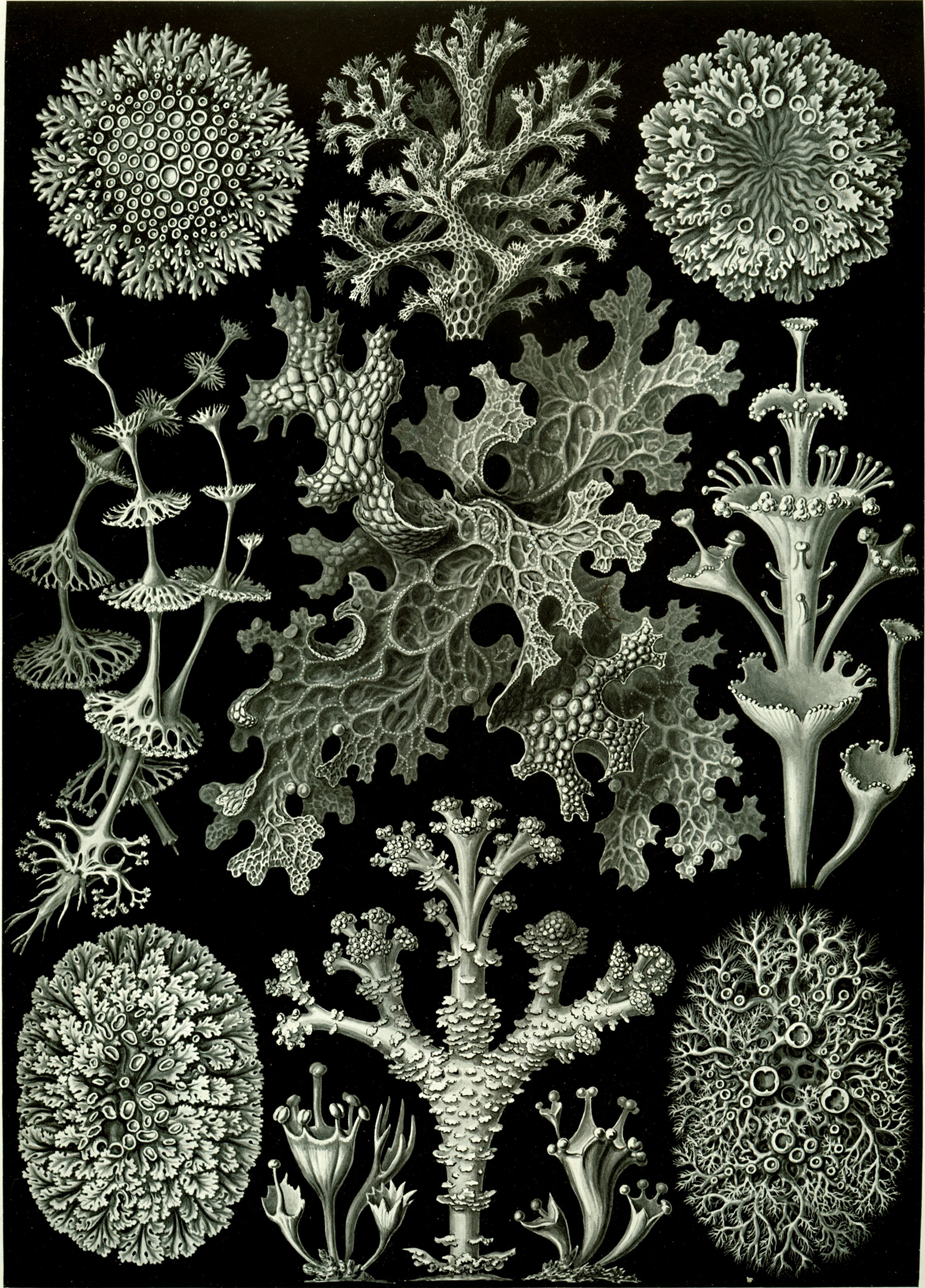

Intimité entre étrangers

Texte

Les lichens nous parlent d’un monde vivant dans lequel la solitude n’est pas une option viable.

Common Dreams

Faire commun

CROSS FRUIT

Vivre le Rhône: le podcast, partie 01

Audio

Un projet audio qui retrace l’expérience de celleux qui se sont rapproché•es du fleuve en marchant.

Vivre le Rhône

Un monde sous-optimal

Texte

Un entretien avec Olivier Hamant, auteur du livre «La troisième voie du vivant» .

Common Dreams

CROSS FRUIT

Faire commun

La sagesse du myxomycète

Texte

Même les organismes les plus simples peuvent proposer de nouvelles façons de penser, d’agir et de collaborer.

Common Dreams

Peau Pierre

Faire commun

CROSS FRUIT

Arpentage

d’un champ à l’autre / von Feld zu Feld

Reporter la catastrophe

Texte

Si la fin est proche, pourquoi ne parvenons-nous pas à nous intéresser sérieusement au réchauffement global?

Common Dreams

Vivre le Rhône

Arpentage

d’un champ à l’autre / von Feld zu Feld

Un sentiment profond de devoir agir

Texte

Entretien avec Myriam Roth, militante pour le climat.

Vivre le Rhône

Vivre le Rhône: partie 1

Vidéo

Rencontrez le Rhône et le Natural Contract Lab.

Vivre le Rhône

Common Dreams Panarea: Flotation School

Vidéo

La vidéo du projet Common Dreams Panarea: Flotation School.

Common Dreams

GLOSSAIRE DE LA TRANSITION (T — T) par Ritó Natálio

Texte

Une fiction spéculative collective éco-transféministe.

Peau Pierre

Transformer le savoir

Le savoir, en particulier le savoir scientifique, est généralement perçu comme quelque chose de neutre, universel et abstrait. Cette illusion, qui lui confère autorité et prestige, masque pourtant le fait que tout savoir est situé dans des contextes et des corps, et que chaque acte de recherche naît d’une rencontre avec la matière et avec l’autre. C’est à partir de cette tension que de nombreuses théories contemporaines ont développé une critique radicale de la vision dominante, proposant de penser la connaissance comme une expérience incarnée et relationnelle.

Dans Situated Knowledges, Donna Haraway déconstruit la fiction d’une science « objective ». Elle rappelle que tout regard est toujours partiel et situé : il n’existe pas de point de vue neutre, mais seulement des perspectives incarnées, qui impliquent une responsabilité et exigent « le projet d’une science capable d’offrir une explication plus adéquate, plus riche, meilleure, qui nous permette de bien vivre dans le monde, en relation critique et réflexive avec nos pratiques de domination, celles des autres, et avec les parts inégales d’oppression et de privilège qui façonnent toute position. En termes philosophiques traditionnels, le problème est peut-être plus éthique et politique qu’épistémologique ». Haraway montre ainsi que l’objectivité ne consiste pas à effacer hypocritement la partialité, mais à la rendre explicite et à répondre des relations qui la rendent possible. Ce déplacement transforme la science en ce qu’elle appelle une « science succédante » (successor science) : non plus une possession abstraite de vérités, mais une pratique située qui reconnaît son enracinement dans les corps et les histoires.

Ce principe prend une forme concrète dans la pédagogie de bell hooks. Dans Teaching to Transgress, la salle de classe n’est pas décrite comme un espace neutre de transmission du savoir, mais comme un lieu traversé par des identités, des émotions, des désirs et des réciprocités. L’enseignement devient une « pratique de la liberté » : non plus la simple communication de contenus, mais l’ouverture d’un espace où les expériences vécues entrent dans le processus de formation, et où les formats pédagogiques sont sans cesse rediscutés et cocréés collectivement par ce que hooks appelle la learning community. À rebours de l’idéal académique d’une didactique aseptisée, hooks, depuis sa position de femme noire dans une université blanche, revendique la valeur du corps, des histoires personnelles et de la dimension processuelle comme conditions nécessaires de l’apprentissage. Car le but de l’enseignement, pour hooks, est de guider l’action et la réflexion afin de transformer le monde, de convertir le will to know en will to become.

Dessin: Anaëlle Clot.

Une autre position influente à cet égard se trouve dans les écrits d’Eduardo Viveiros de Castro sur le « perspectivisme amérindien », défini comme la conception « selon laquelle le monde est habité par différentes sortes de sujets ou de personnes, humains et non-humains, qui appréhendent la réalité depuis des points de vue distincts ». Cette définition pourrait rappeler le relativisme, mais elle en renverse en fait l’hypothèse : il n’existerait pas une seule « nature » physique interprétée par une pluralité de cultures. Au contraire, il existerait une seule « culture », partagée par tous les êtres, y compris les animaux non humains, qui se perçoivent comme des personnes et partagent socialité et croyances. Il y aurait une multiplicité de « natures » car chaque type d’être perçoit et habite un monde différent. Ainsi, les jaguars voient le sang comme de la bière de manioc : ce qui apparaît comme une donnée objectif est, dans cette cosmologie, le résultat d’une perspective incarnée. L’une des conséquences de cette ontologie est un renversement de la conception occidentale de la « culture » : « la création-production est notre modèle archétypal de l’action (…) tandis que la transformation-échange correspondrait sans doute mieux aux mondes amérindiens et à d’autres mondes non modernes. Le modèle de l’échange suppose que l’autre du sujet est un autre sujet, et non un objet ; et c’est précisément ce dont il s’agit dans le perspectivisme ».

Dans Making de Tim Ingold, le discours sur le savoir incarné s’entrelace étroitement à l’expérience du faire, privilégiant au cumul de données le développement d’une attention sensible et corporelle, « contre l’illusion que les choses pourraient être ‘théorisées’ indépendamment de ce qui se passe dans le monde autour de nous ». Dans cette perspective, « le monde lui-même devient un lieu d’étude, une université qui ne comprend pas seulement des enseignants professionnels et des étudiants inscrits, enrégimentés dans leurs départements académiques, mais des personnes partout, ainsi que toutes les autres créatures avec lesquelles (ou parmi lesquelles) nous partageons nos vies et les territoires où nous – et elles – habitons. Dans cette université, quelle que soit notre discipline, nous apprenons de ceux avec qui (ou avec quoi) nous étudions. Le géologue étudie avec les roches autant qu’avec ses professeurs ; il apprend d’elles, et elles lui disent des choses. De même le botaniste avec les plantes, et l’ornithologue avec les oiseaux ». D’où la critique des formes académiques traditionnelles, qui prétendent expliquer le monde comme si le savoir pouvait être construit après coup, en expulsant le corps et la pratique. Pour Ingold, au contraire, penser et faire ne sont pas séparables : « les matériaux pensent en nous, tandis que nous pensons à travers eux ». C’est dans cette logique que l’introduction de pratiques artistiques et manuelles dans son enseignement prend une place centrale : elles montrent que le savoir naît du corps qui expérimente, dans une correspondance avec les matériaux qui participent activement à la transformation. L’objectif ultime n’est pas de documenter de l’extérieur, mais de transformer : si l’apprentissage nous change nous-mêmes, il doit aussi être restitué au monde, en ouvrant d’autres possibilités de relation.

Ces voix diverses convergent en un point : le savoir n’est jamais détaché du monde, mais prend forme dans l’interaction avec des corps, des matériaux et des relations. Il ne s’agit pas de nier la rigueur ni l’importance des institutions académiques, mais de rappeler que le savoir s’appauvrit lorsqu’il efface les conditions incarnées et situées dont il émerge. Rendre centrales ces dimensions, c’est transformer le savoir, d’instrument de domination en pratique écologique de coexistence, où les frontières disciplinaires s’estompent et où la description cède le pas à l’expérience collective et transformatrice. C’est dans cet espace de recherche et d’expérimentation que s’inscrivent les démarches de least : des démarches qui instituent des équipes transdisciplinaires où chacun occupe une place égale et s’engage à franchir les frontières de sa propre discipline, qui privilégient la logique processuelle à celle du résultat, et qui ouvrent, par la pratique artistique, de nouvelles modalités d’élaboration et de transmission des savoirs.

Optimisme cruel

« Une relation d’optimisme cruel se crée lorsque ce que l’on désire devient, en réalité, un frein à notre épanouissement. Cela peut être la nourriture, une forme d’amour, un fantasme de vie idéale ou encore un projet politique. Parfois, c’est quelque chose de plus banal, comme une nouvelle routine censée permettre de nous améliorer. Ces attachements ne sont pas cruels en eux-mêmes. Ils le deviennent lorsque l’objet de notre désir entrave activement le but qui nous attirait vers lui au départ. »

C’est par ces mots que s’ouvre Optimisme cruel, un ouvrage de la théoricienne Lauren Berlant, devenu, ces dernières années, une référence incontournable pour celleux qui s’interrogent sur les affects, le désir et la précarité.

Qui n’a jamais cru, au moins une fois, que travailler plus que de raison nous ferait avancer ? Qu’une relation toxique valait toujours mieux que la solitude ? Ou que l’engagement politique, à lui seul, pouvait suffire à transformer le monde ? Toutes ces promesses finissent par grincer. Et derrière ce grincement, Lauren Berlant met en lumière un sentiment plus profond, qui traverse bien des vies contemporaines : l’impasse – cette condition où l’on avance sans savoir vraiment vers quoi, où l’on survit plus qu’on ne vit, où le changement est à la fois désiré, redouté et sans cesse remis à plus tard.

Dessin: Anaëlle Clot.

Mais Lauren Berlant ne se contente pas d’un simple constat. Iel nous invite à porter attention aux micro-tactiques par lesquelles les individus tentent de survivre dans cette impasse. Iel les appelle « formes d’auto-interruption » : des gestes infimes, comme manger de façon anarchique, scroller de façon compulsive, enchaîner les épisodes d’une série, procrastiner – des comportements souvent perçus comme négatifs ou nuisibles. Mais dans la lecture de Lauren Berlant, ces gestes sont aussi des respirations, des pauses volées au temps de la performance, de petits refuges où le sujet se met à l’abri. Des actes qui, sans prétendre changer le monde, traduisent malgré tout un désir de persister – et qui, justement pour cela, portent en eux une forme de puissance politique.

Dans un monde épuisant, réussir – ne serait-ce qu’aujourd’hui – à ne pas sombrer, c’est déjà une forme de résistance.

Peut-être pourrions-nous alors nous inspirer de cette posture : être plus indulgent·e·x·s envers nous-mêmes, nous accorder du repos, de l’espace, de la suspension. Accepter de ne rien faire, de temps en temps, peut être un vrai geste de soin. Et c’est aussi une manière de désirer un monde plus vivable.

Le nid

Nous proposons ici un extrait de La Poétique de l’espace de Gaston Bachelard, philosophe français du XXᵉ siècle. Dans cet ouvrage, Bachelard explore les lieux de l’intimité humaine — maison, tiroir, coin, nid — en les abordant non pas comme des objets physiques, mais comme des espaces vécus, habités par l’imaginaire. Le passage présenté est une méditation sensible et poétique sur le nid, vu comme un refuge essentiel, un centre d’univers à la fois réel et rêvé.

C’est cependant le nid vivant qui pourrait introduire une phénoménologie du nid réel, du nid trouvé dans la nature et qui devient un instant — le mot n’est pas trop grand — le centre d’un univers, la donnée d’une situation cosmique. Je soulève doucement une branche, l’oiseau est là, couvant les œufs. C’est un oiseau qui ne s’envole pas. Il frémit seulement un peu. Je tremble de le faire trembler. J’ai peur que l’oiseau qui couve sache que je suis un homme, l’être qui a perdu la confiance des oiseaux. Je reste immobile. Doucement s’apaisent — je l’imagine ! — la peur de l’oiseau et ma peur de faire peur. Je respire mieux. Je laisse retomber la branche. Je reviendrai demain. Aujourd’hui, une joie est en moi : les oiseaux ont fait un nid dans mon jardin.

Et le lendemain, quand je reviens, marchant dans l’allée plus doucement que la veille, je vois au fond du nid huit œufs d’un blanc rosé. Mon Dieu ! Qu’ils sont petits ! Comme c’est petit un œuf des buissons !

Voilà le nid vivant, le nid habité. Le nid est la maison de l’oiseau. Il y a longtemps que je le sais, il y a longtemps qu’on me l’a dit. C’est une si vieille histoire que j’hésite à la redire, à me la redire. Et pourtant, je viens de la revivre. Et je me souviens, dans une grande simplicité de la mémoire, des jours où, dans ma vie, j’ai découvert un nid vivant. Comme ils sont rares, dans une vie, ces souvenirs vrais !

Comme je comprends alors la page de Toussenel qui écrit :

« Le souvenir du premier nid d’oiseaux que j’ai trouvé tout seul est resté plus profondément gravé dans ma mémoire que celui du premier prix de version que j’ai remporté au collège. C’était un joli nid de verdier avec quatre œufs gris-rose historiés de lignes rouges comme une carte de géographie emblématique. Je fus frappé sur place d’une commotion de plaisir indicible qui fixa pendant plus d’une heure mon regard et mes jambes. C’était ma vocation que le hasard m’indiquait ce jour-là. »

Quel beau texte pour nous qui cherchons les intérêts premiers ! En retentissant, au départ, à une telle « commotion », on comprend mieux que Toussenel ait pu intégrer, dans sa vie et dans son œuvre, toute la philosophie harmonique d’un Fourier, ajouter à la vie de l’oiseau une vie emblématique à la dimension d’un univers.

Mais dans la vie la plus coutumière, chez un homme qui vit dans les bois et les champs, la découverte d’un nid est toujours une émotion neuve. Fernand Lequenne, l’ami des plantes, se promenant avec sa femme Mathilde, voit un nid de fauvette dans un buisson d’épine noire :

« Mathilde s’agenouille, avance un doigt, effleure la fine mousse, laisse le doigt en suspens…

Tout à coup je suis secoué d’un frisson.

La signification féminine du nid perché à la fourche de deux rameaux, je viens de la découvrir. Le buisson prend une valeur si humaine que je crie :

— N’y touche pas, surtout, n’y touche pas. »

Dessin: Anaëlle Clot.

La « commotion » de Toussenel, le « frisson » de Lequenne ont la marque de la sincérité. Nous y avons fait écho dans notre lecture, puisque c’est dans les livres que nous jouissons de la surprise de « découvrir un nid ». Poursuivons donc notre recherche des nids en littérature.

Nous allons donner un exemple où l’écrivain augmente d’un ton la valeur domiciliaire du nid. Nous empruntons cet exemple à Henry-David Thoreau. Dans la page de Thoreau, l’arbre entier est, pour l’oiseau, le vestibule du nid. Déjà l’arbre qui a l’honneur d’abriter un nid participe au mystère du nid. L’arbre est déjà pour l’oiseau un refuge.

Thoreau nous montre le pivert prenant tout un arbre pour demeure. Il met cette prise de possession en parallèle avec la joie d’une famille qui revient habiter la maison longtemps abandonnée :

« Ainsi, lorsqu’une famille voisine, après une longue absence, rentre à la maison vide, j’entends le bruit joyeux des voix, les rires des enfants, je vois la fumée de la cuisine. Les portes sont grandes ouvertes. Les enfants courent dans le hall en criant. Ainsi le pivert se précipite dans le dédale des branches, perce ici une fenêtre, en sort en caquetant, se jette ailleurs, aère la maison. Il fait retentir sa voix en haut, en bas, prépare sa demeure… et en prend possession. »

Thoreau vient de nous donner à la fois le nid et la maison en expansion. N’est-il pas frappant que le texte de Thoreau s’anime dans les deux directions de la métaphore : la maison joyeuse est un nid vigoureux — la confiance du pivert à l’abri dans l’arbre où il cache son nid est une prise de possession d’une demeure.

Nous dépassons ici la portée des comparaisons et des allégories. Le pivert « propriétaire » qui apparaît à la fenêtre de l’arbre, qui chante au balcon, correspond, dira sans doute la critique raisonnable, à une « exagération ». Mais l’âme poétique saura gré à Thoreau de lui donner, avec le nid à la dimension de l’arbre, une augmentation d’image.

L’arbre est un nid dès qu’un grand rêveur se cache dans l’arbre. On lit dans les Mémoires d’Outre-tombe cette confidence-souvenir de Chateaubriand :

« J’avais établi un siège, comme un nid, dans un de ces saules : là, isolé entre le ciel et la terre, je passais des heures avec les fauvettes. »

En fait, dans le jardin, l’arbre habité par l’oiseau nous devient plus cher. Si mystérieux, si invisible que soit souvent le pic tout de vert vêtu dans la feuillée, il nous devient familier. Le pic n’est pas un habitant silencieux. Et ce n’est pas quand il chante qu’on pense à lui ; c’est quand il travaille. Tout le long du tronc d’arbre, son bec, en des coups retentissants, frappe le bois. Il disparaît souvent, mais toujours on l’entend. C’est un ouvrier du jardin.

Et ainsi, le pic est entré dans mon univers sonore. J’en fais pour moi-même une image salutaire. Quand un voisin, dans ma demeure parisienne, plante trop tard des clous dans le mur, je « naturalise » le bruit. Fidèle à ma méthode de tranquillisation à l’égard de tout ce qui m’incommode, je m’imagine être dans ma maison de Dijon et je me dis, trouvant naturel tout ce que j’entends : « C’est mon pic qui travaille dans mon acacia. »

Tout coule

Dans le cadre du projet Faire commun, qui explore les conditions d’une écologie partagée au Parc Rigot, least vous propose une réflexion sur les rythmes qui traversent les vivants, les lieux, et le temps lui-même. « Faire commun », c’est aussi faire « temps ensemble » : chercher comment nos existences s’accordent – ou se désaccordent – avec les cycles de ce qui nous entoure. Ce texte invite à écouter les pulsations multiples du monde pour imaginer de nouvelles formes de cohabitation sensible.

Au parc Rigot, des étudiant·e·x·s, chercheur·euse·x·s et artistes se sont rassemblés pour entrer en résonance avec le territoire : une exploration sensible et interdisciplinaire visant à révéler les rythmes propres au paysage, à ses vivants, à ses usages. En observant les chênes centenaires, les passant·e·x·s ou encore la pièce d’eau, ils et elles ont mis en lumière la manière dont chaque élément du parc vibre à son propre tempo – parfois régulier, parfois chaotique – composant une partition collective.

Le mot rythme vient du verbe grec rhéô, qui signifie « couler ». Dans la philosophie grecque, l’expression panta rei – littéralement « tout coule » – résume la pensée d’Héraclite d’Éphèse, philosophe du changement perpétuel : tout est en constante transformation, comme un fleuve dont l’eau s’écoule sans arrêt, si bien qu’on ne peut jamais se baigner deux fois dans la même eau.

L’eau, justement, est au cœur de notre première expérience du rythme. Avant même la naissance, nous percevons les sons à travers le liquide amniotique : les battements du cœur, le souffle, la circulation du sang. Seuls les sons graves et rythmés traversent ce milieu fluide. Après la naissance, une part de cette eau demeure en nous : l’oreille interne, encore emplie de fluides, capte les vibrations du monde. Cette eau originelle inscrit en nous une mémoire intime du rythme et du temps. C’est peut-être pour cela que l’étang de Rigot, niché au bas du parc, agit comme un aimant sensoriel : il capte le regard, attire la faune et devient un point de repère où les rythmes des humains et non-humains se rencontrent au fil des heures.

L’humanité a très tôt cherché à mesurer le temps. L’un des premiers instruments connus est une clepsydre à eau, datant du XIVᵉ siècle av. J.-C., découverte dans le temple de Karnak en Égypte. Deux récipients, reliés par un petit orifice, permettaient de quantifier l’écoulement régulier du temps. À Rigot, ce sont les chênes, plantés à l’ouest de la parcelle, qui jouent ce rôle de mesure silencieuse : année après année, ils inscrivent la mémoire du temps dans leur écorce.

Dans les environnements sonores peu marqués par les activités humaines, la majorité des sons suivent des rythmes prévisibles. Le chant d’un oiseau, le bruissement du vent dans les feuillages, le ressac discret de l’étang, autant de motifs récurrents que les êtres vivants identifient sans alarme. Cette régularité apaise, stabilise. À l’inverse, les sons brusques – les travaux, les foules, les véhicules – perturbent les équilibres sensoriels et déclenchent des réactions de panique. La régularité des rythmes sonores constitue ainsi un facteur fondamental de stabilité.

Le rythme est ainsi essentiel à la perception auditive de chaque espèce. Les neurones de l’oreille et du cerveau ne s’activent que si la fréquence des sons correspond à un rythme de référence. Dans les années 1960, le chercheur hongrois Péter Szőke a ralenti les chants d’oiseaux pour en révéler la complexité, inaudible à l’oreille humaine. Cette attention au détail, à l’invisible, guide les démarches sensibles menées au parc Rigot : écouter, ralentir, observer ce qui, à première vue, échappe à la perception.

Chez les vivants, le temps se construit sur trois niveaux : un rythme interne, une synchronisation avec les cycles environnementaux et une coordination entre individus. Le rythme interne est affiné par des signaux extérieurs, appelés zeitgebers (« donneurs de temps ») : la lumière, la température ou la saisonnalité. Chez les oiseaux migrateurs, la mémoire de la fonte des neiges, la durée du jour et l’observation des comportements d’autres espèces participent à synchroniser le départ vers les lieux de reproduction.

Dessin: ©Anaëlle Clot.

Ainsi, le temps n’est pas qu’une affaire individuelle : il se construit aussi socialement. Chez les abeilles, les nourrices maintiennent un rythme constant dans la ruche, pendant que les butineuses adaptent leur activité aux horaires d’ouverture des fleurs. La coordination de ces horloges internes génère un temps collectif – un rythme partagé.

Les sociétés humaines, elles aussi, entretiennent des rapports multiples et hétérogènes au temps. Dans de nombreuses cultures autochtones, le temps est lié aux rythmes locaux de la terre, des animaux ou des paysages. Chez les éleveur·euse·x·s de rennes sámi, par exemple, le concept de jahkodat affirme que chaque année est unique : la migration dépend de multiples facteurs comme la fonte des neiges ou l’état des pâturages. « Une année n’est pas la sœur de la suivante », dit un proverbe sámi. Chaque cycle impose une attention fine et une adaptation constante.

Aujourd’hui, la mondialisation a affaibli cette sensibilité à la saisonnalité. Pourtant, la saisonnalité elle-même n’est pas universelle. Certaines régions connaissent quatre saisons, d’autres une alternance sèche-humide. Dans Nagori, Ryoko Sekiguchi rappelle qu’au Japon, l’année est traditionnellement divisée en 24 saisons, voire 72 micro-saisons. Cette perception subtile du temps se reflète dans le langage, où des mots et des haïkus sont liés à des moments précis, tissant un lien entre culture, climat et expression.

Mais le temps « objectif » est aussi une construction. Dans Austerlitz, W.G. Sebald raconte que le temps, bien qu’ancré dans les astres, repose sur des conventions humaines. Même le jour solaire varie : pour stabiliser nos horloges, l’humanité a inventé un « soleil moyen », un astre fictif dont le mouvement régulier sert de référence.

Cette normalisation du temps s’est intensifiée au XIXᵉ siècle avec le développement du chemin de fer. Pour coordonner les trajets, on impose les fuseaux horaires, brisant la diversité des temps locaux. Le monde entre alors dans une ère de synchronisation stricte, une standardisation qui coexiste aujourd’hui avec les dissonances écologiques et temporelles que nous traversons.

La vie repose donc sur une synchronisation fine entre les rythmes du vivant et les cycles de la Terre. La crise climatique actuelle vient bouleverser ces équilibres. À Rigot comme ailleurs, le décalage des saisons, les températures qui grimpent, les floraisons et les migrations désynchronisées perturbent profondément les horloges biologiques. Cette rupture menace la reproduction, l’alimentation et la survie de nombreuses espèces. Quand le temps du vivant se désaccorde de celui de la Terre, c’est l’équilibre même de la vie qui vacille.

Ainsi, face aux désaccords grandissants entre les temps humains et ceux du vivant, Faire commun invite à une réorientation sensible : ralentir, écouter, cohabiter. Le parc Rigot devient alors un terrain d’apprentissage partagé où l’on expérimente d’autres manières d’habiter le temps – ni linéaire ni productiviste, mais cyclique, poreux, accordé à ce qui pousse, se transforme ou disparaît. En réconciliant les multiples temporalités de la Terre, ce projet esquisse les prémices d’un avenir habitable.

Marcher à Tarente

Ce texte a été écrit par l’artiste Martin Reinartz, dans le cadre du programme de résidences de recherche de least en Europe du Sud. Ce programme vise à créer un dialogue entre artistes, chercheur·euse·x·s et communautés autour des enjeux écologiques et sociaux, à travers des périodes d’immersion sur des territoires fortement marqués par les conséquences de la crise environnementale. La résidence de Martin Reinartz à Tarente, rendue possible grâce à notre collaboration avec le collectif local Post Disaster, s’inscrit dans cette démarche.

Novembre 2024.

Je vais à Tarente en tant qu’artiste invité du collectif d’architectes et urbanistes Post Disaster. Je ne connais rien de la ville, sinon les récits que l’on m’en a faits. Je demande à ne rien savoir de plus, à ne rien prévoir.

On pensera peut-être que c’est injustifiable, quelqu’un qui vient sans projet. Je me rassure. Mon projet, c’est cette absence totale de projet. Je veux simplement leur demander, à celles et ceux qui m’accueillent, que nous allions marcher ensemble dans leur ville. À deux. Qu’ils ou elles m’emmènent dans un endroit qui leur semble important, qu’ils ou elles aiment. Peu importe s’il s’agit d’aller au lavomatic ou de nous rendre chez des ami.e.s pour boire un verre.

Marcher est pour moi un moyen d’aller à la rencontre de la ville. Il n’y a rien de productif, en apparence, dans cet acte-là. Rien qui ne me distingue du reste du monde, rien qui dise : voilà quelqu’un qui est un artiste. Pas de technique particulière à exhiber, pas de maestria.

J’essaie de me glisser dans un quotidien. De me glisser dans la ville, et de me laisser entraîner par ses flux. Je ne cherche pas à produire un objet. Juste être là, éprouver l’espace et ce qu’il a à offrir.

Alors, est-ce du bluff pour autant ?

Est-ce encore possible de venir sans justification ? À partir de quand la dimension d’un projet intègre-t-elle l’idée de sa rentabilité ? Comment cette rentabilité oriente-t-elle les rapports de collaboration, entre artistes associés, entre artistes et structures ? J’essaie de repérer ces signaux. J’essaie de ruser. Comme on essaie de sortir d’une route déjà bien connue, trop souvent empruntée.

Peppe Frisino

« Are we meeting tomorrow in the morning time? I will be in old town at 8.30 and i could bring you with me in some meetings. We can meet at the bar Falanto, via duomo! They are my friends, but sometimes they aren’t nice people. »

Peppe Frisino est urbaniste. Il est le seul membre du collectif à vivre encore dans la ville. Il vit avec sa famille dans la vieille ville de Tarente.

Il est neuf heure, il m’emmène « chez un ami », un homme au crâne rasé, en survêtement. Peppe me présente comme étant son associé. Je le connais depuis cinq minutes à peine.

Nous montons dans un appartement au carrelage blanc, sur le sol, sur les murs. Le canapé est blanc, la table est d’un bois clair. Et à part ça, il n’y a rien dans ce séjour.

L’homme explique à Peppe qu’il doit l’aider à monter un cadre en bois. Un immense cadre d’un mètre sur soixante centimètres, sur lequel sera agrafée une photo de son fils, prise le jour de sa communion.

Peppe, je le comprendrais plus tard, a un rôle particulier dans ce quartier.

La vieille ville de Tarente est bâtie sur une petite île. Si on la qualifie de centre historique, c’est bien parce qu’en dépit de son apparence actuelle, elle a été et reste l’un des centres importants de la ville.

Dans ce quartier, tous le monde connaît Peppe. C’est son terrain de jeu. Il m’explique qu’il y passe quatre vingt dix pour cent de son temps, quand d’autres n’y mettent jamais les pieds. Trop sale. Trop délabré. Trop dangereux.

Peppe marche vite. Il a un vélo cargo pour aller chercher ses enfants à l’école, hors de l’île. Comme s’il fallait ne pas s’échapper trop longtemps.

Lorsqu’il traverse la via Duomo, au coeur de l’île, Peppe prend son temps. On l’arrête, il prend des nouvelles, il lance des blagues, il me présente, on me sourit, on me parle italien.

Je me demande ce qu’il fait exactement dans la vie. Ce qui le définit. Impossible de comprendre ce que signifie pour lui être urbaniste, mais je pressens que sa pratique est profondément liée à sa manière d’être en relation avec cet espace là. Avec chaque être dont les rues grouillent.

« Mercredi. Peppe a quelque chose du « trickster ». Insaisissable, il traverse la vieille ville de Tarente avec une aisance déconcertante. Urbaniste, certes, mais ce titre ne suffit pas. Il est un voisin, un complice. À peine arrivé, il me présente comme l’un des siens, brouillant les identités et les rôles. Il navigue entre les habitants, glisse d’une conversation à l’autre, multiplie les détours. Chez lui, la relation prime sur la fonction. Comme le trickster, il ne se conforme pas aux attentes. Il joue, improvise, détourne. En aidant un homme à monter un cadre pour une photo de communion, en échangeant des nouvelles au détour de la via Duomo, il façonne l’espace sans le revendiquer. Il est de ces figures qui n’existent pas tant par ce qu’elles font que par la manière dont elles habitent le monde. »

Dessin: ©Anaëlle Clot.

Gabriella Mastrangelo

Gabriella vit à Massafra, en périphérie de Tarente. Je la rejoindrai en bus, vendredi matin, pour qu’elle m’emmène dans des endroits dont elle ne m’a rien dit. Je ne cherche pas à savoir. Ma proposition de réaliser des marches personnelles fait son chemin donc. Je trouve ça rassurant.

Gabriele Leo

Gabriele est venu me chercher dans le centre historique, en voiture. Il m’explique qu’il est arrivé tôt ce matin-là de Venise où il développe une thèse de doctorat. Son sujet de thèse : l’émergence des imaginaires issus de la catastrophe environnementale. Son implication dans le collectif Post Disaster est au coeur de sa réflexion.

« Post Disaster, c’est le nom de l’association. Ça vient de Timothy Morton, théoricien américain de la Dark Ecology. Il développe l’idée que dans les discours dominants, on parle beaucoup de la catastrophe à venir, alors que dans certains endroits comme ici à Tarente la catastrophe est déjà là. Nous vivons dans la catastrophe à venir, dans le Post Disaster. »

Gabriele veut m’emmener à Mottola, ville en périphérie de Tarente dans laquelle il a en partie grandit. Il n’est pas attaché à Tarente, me dit-il. Pas comme Peppe. Il dit avoir un rapport plus complexe à cette ville, d’attraction-répulsion. J’ai pas choisi de vivre ici. J’ai rarement choisi mes lieux de vies. Aujourd’hui, à Venise, je me sens bien.

À Mottola, nous grimpons l’une des rues principales, déserte, et nous arrivons sur un belvédère qui donne sur l’un des points de vue les plus élevés de la région. Face à nous, à quelques dizaines de kilomètres, Ilva et les autres usines.

Aujourd’hui, on ne discerne pas tellement le nuage de pollution au-dessus des usines. C’est très changeant. En fonction des conditions climatiques.

Les gens ne viennent pas ici. On ne regarde pas Tarente. On regarde Bari. On regarde Lecce. Tarente, on lui tourne le dos.

« Il y a des villes qui deviennent le reflet d’un pays, de ses transformations, de ses nœuds irrésolus, de ses échecs, de ses chutes, mais aussi de ses aspirations à la rédemption. Tarente est l’une de ces villes : un laboratoire urbain singulier, pris entre les cheminées d’Ilva et la mer qui s’étend devant ses palais, emblème du développement industriel du XXe siècle et de sa dérive vers une crise profonde.

Tarente est une ville à strates. Une ville où les plans historiques, temporels et sociologiques s’entrelacent, souvent en s’occultant les uns les autres. Son passé de capitale de la Grande-Grèce, de port méditerranéen traversé par les brassages culturels et les dominations étrangères, n’est qu’une de ces strates. C’est une couche de plus en plus difficile à saisir, engloutie dans les méandres de l’Histoire et souvent ramenée à la surface sous forme de rêve ou d’impulsion cachée. Mais la ville que nous connaissons aujourd’hui, s’étirant comme une langue de béton grisâtre sur plusieurs kilomètres au sommet du golfe qui porte son nom, est fondamentalement une création du XXe siècle, marquée par la grande industrie et les politiques de développement qui l’ont façonnée.

Vers la fin du XIXe siècle, juste après l’Unité italienne, Tarente comptait un peu plus de trente mille habitants, résidant principalement dans l’ancienne île qui constitue la vieille ville. La construction de l’Arsenal militaire marqua le début d’un développement économique et urbain chaotique qui allait caractériser Tarente tout au long du XXe siècle. Sur les ruines de ce complexe militaro-industriel s’est ensuite édifié le rêve sidérurgique, la nouvelle industrie d’État qui fit de Tarente la ville la plus ouvrière du Mezzogiorno. Mais ce n’est que bien plus tard qu’on a pu mesurer l’étendue des dégâts laissés par cette forge prométhéenne implantée sur les rives de la mer Ionienne. » (Alessandro Leogrande, Fumo sulla città, Fandango Libri, 2013)

La « vie » des objets

La relation entre les êtres humains et les objets, entre le sujet et la matière, est traditionnellement envisagée en termes d’utilisation, voire de domination. La philosophie occidentale, hormis quelques exceptions, a généralement opéré une distinction stricte entre le monde humain et le monde des choses, attribuant au premier une primauté absolue en matière de capacité d’action et d’intentionnalité.

Pourtant, dans notre expérience quotidienne, cette séparation entre nous et le monde des objets se révèle bien plus nuancée, dynamique et interactive. D’un point de vue pragmatique, il suffit de penser à la myriade de technologies qui nous entourent – de la fourchette aux réseaux informatiques – et qui influencent nos existences. Sur le plan symbolique, les objets jouent également un rôle fondamental dans la construction des identités individuelles et collectives, participant activement à la formation des représentations culturelles, affectives et sociales. Dans cette perspective, la distinction stricte entre sujet et objet s’estompe, laissant place à un réseau d’interactions mutuelles plus complexe.

Dans ce contexte, la penseuse Jane Bennett propose le concept de « matière vibrante » : la matière ne devrait pas être conçue comme passive et inerte, mais comme dotée d’une vitalité intrinsèque. Les objets et la matière ne se réduisent pas à de simples instruments soumis à la volonté humaine, mais exercent une capacité d’action qui leur est propre, influençant les humains et participant activement à la construction du monde social et politique. Selon Bennett, la réalité doit être appréhendée comme une série d’« assemblages », où matière vivante et inerte, animaux et objets, particules, écosystèmes et infrastructures concourent à parts égales à la production d’effets. Parmi les exemples analysés dans le livre Vibrant Matter, figure la panne d’électricité majeure qui a frappé le réseau nord-américain en 2003, plongeant des millions de personnes dans l’obscurité – un événement qui montre à quel point une entité supposément dénuée de pouvoir d’agir peut exercer une influence déterminante sur les humains. Comme elle l’écrit : « Pour le matérialiste vitaliste, le réseau électrique doit être compris comme un mélange volatil de charbon, de sueur, de champs électromagnétiques, de programmes informatiques, de flux d’électrons, d’intérêts économiques, de chaleur, de modes de vie, de combustibles nucléaires, de plastique, de fantasmes de maîtrise, de statique, de lois, d’eau, de théories économiques, de fils et de bois – pour ne citer que quelques actants. » En analysant la chaîne des causes ayant conduit à cette panne, Bennett met en lumière son caractère émergent, qui remet en question les concepts traditionnels de responsabilité et de causalité, ainsi que la distinction entre sujet et objet. Si une telle approche se manifeste évidemment dans un événement de grande ampleur, elle peut être étendue à l’ensemble de notre expérience du monde.

Par ailleurs, sur le plan scientifique, les distinctions classiques entre matière vivante et non-vivante, organique et inorganique, tendent à s’estomper. Des matériaux considérés comme inertes se révèlent capables de croissance, d’auto-organisation, d’apprentissage et d’adaptation à l’environnement. L’idée selon laquelle l’intelligence serait une propriété exclusivement humaine est désormais obsolète et trompeuse : c’est sur ce postulat que repose Parallel Minds de la chimiste et théoricienne Laura Tripaldi. Dans ce livre, elle s’attarde notamment sur le concept d’interface, que nous associons souvent aux technologies numériques, mais qui, en chimie, désigne un espace tridimensionnel doté de masse et d’épaisseur, où deux substances distinctes entrent en contact. Dans cet espace d’interaction, les matières adoptent des comportements singuliers : Laura Tripaldi prend l’exemple de l’eau qui, au contact d’une surface lisse, adopte la forme d’une goutte.

Dessin: ©Anaëlle Clot.

Plus qu’une notion technique, l’interface nous invite à repenser notre relation à la matière : « L’interface est le produit d’une relation réciproque, dans laquelle deux corps en interaction fusionnent pour former un matériau hybride, distinct de ses composantes initiales. Encore plus significatif, l’interface n’est pas une exception : elle constitue l’essence même de notre expérience matérielle. Nous ne touchons jamais qu’une surface, mais il s’agit d’une surface tridimensionnelle et dynamique, qui pénètre à la fois l’objet et notre propre perception. »

L’acte de « toucher » est également au centre de la pensée de la philosophe et physicienne Karen Barad. Dans son ouvrage On Touching – The Inhuman That Therefore I Am, Barad explique que, du point de vue de la physique classique, le toucher est souvent décrit presque comme une illusion : en effet, les électrons qui composent les atomes de nos mains et des objets que nous touchons ne se rencontrent jamais réellement, mais se repoussent en raison de la force électromagnétique. Cela signifie que toute expérience de contact se produit toujours à une distance minimale, défiant ainsi notre intuition sensorielle.

Barad va encore plus loin en analysant la question à travers la théorie quantique des champs, qui introduit la possibilité que la matière ne soit pas quelque chose de statique et défini, mais plutôt un enchevêtrement continu de relations et de possibilités. La séparation, qui nous semble évidente, entre un corps et un autre s’efface, car les frontières entre le « moi » et l’« autre » sont continuellement redéfinies, dans un processus que Barad appelle intra/action et qui constituerait l’essence même de notre réalité – une réalité où tout est constamment co-produit et co-déterminé. Ce principe implique que l’identité n’est pas quelque chose de préétabli, mais le résultat d’infinies variations et transformations, selon un modèle queer et non binaire.

Ces approches nous invitent à repenser notre rapport aux objets du quotidien et à la matière en général. Si la matière possède une capacité d’action propre, nous devons reconnaître notre appartenance à un système complexe et interconnecté, avec des implications philosophiques, politiques et écologiques. Accepter que la matière nous modèle autant que nous la modelons suppose une responsabilité accrue quant à notre impact technologique et environnemental, et, in fine, envers nous-mêmes, en habitant les assemblages, les interfaces, les intra/actions.

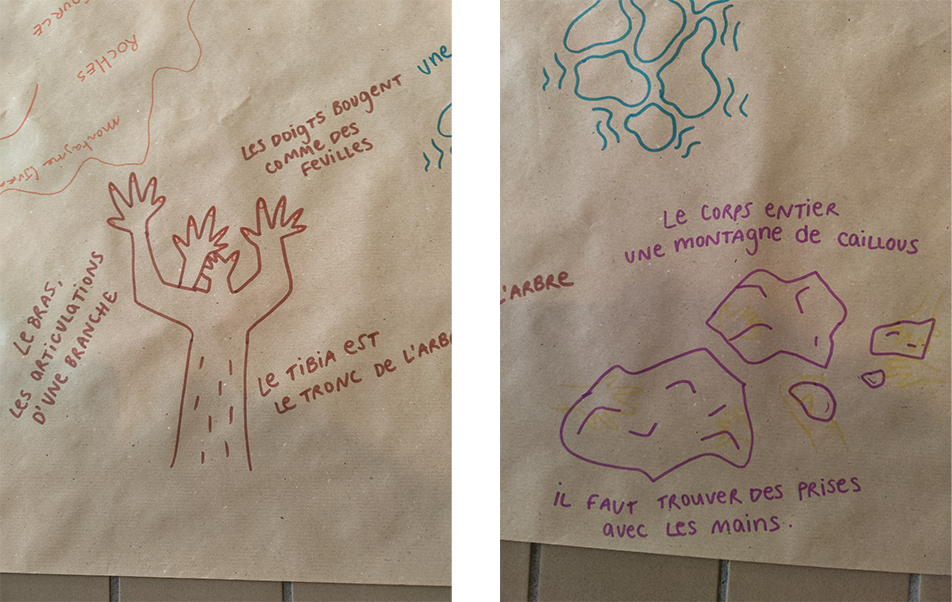

Urgence et cocréation

Antonella Vitale est une architecte qui a consacré une partie de sa carrière à la conception de camps de réfugiés. Aujourd’hui, parler de personnes déplacées et d’espaces temporaires ne signifie pas seulement s’intéresser aux crises humanitaires, mais aussi réfléchir plus largement à ce que signifie habiter et cohabiter dans un monde marqué par l’instabilité et les crises environnementales. L’expérience acquise dans ces contextes d’urgence montre qu’il est possible de répondre aux besoins fondamentaux du logement même avec des ressources limitées, en impliquant directement les communautés et en expérimentant des solutions plus flexibles et adaptées. Dans les camps de réfugiés, émergent des pratiques de cocréation et des stratégies d’adaptation qui peuvent inspirer une approche plus générale de la conception architecturale. À une époque marquée par les crises écologiques et les migrations forcées, comprendre comment assurer des conditions de vie dignes en situation de précarité revient à interroger les vulnérabilités de nos propres villes et à repenser les modalités d’implication des communautés dans la construction des espaces de vie.

Quel lien existe-t-il entre crise écologique et migration ?

Les problèmes écologiques, tels que la rareté des ressources naturelles, la désertification et les catastrophes environnementales, sont souvent étroitement liés aux conflits et aux migrations. La construction de camps de réfugiés comporte également son lot de défis. Par exemple, un effet secondaire de leur présence est la déforestation, car les personnes déplacées ont besoin de bois pour cuisiner et, dans certains cas, leurs installations s’étendent. Il faut savoir que ces personnes vivent souvent pendant des années dans des tentes et construisent des structures temporaires, de manière autonome, en autogestion.

De quelle durée parlons-nous ?

La durée moyenne passée dans un camp est de 17 ans. C’est pourquoi la culture humanitaire a évolué au fil du temps : autrefois, on se contentait de fournir de la nourriture, de l’eau et un logement temporaire. Aujourd’hui, l’objectif est de proposer une vie aussi normale que possible. Plutôt que de fournir des logements provisoires, l’idée est de loger les personnes déplacées chez les habitants ou dans des structures réaffectées, si les autorités locales l’autorisent. Les camps de réfugiés ne facilitent pas l’intégration car ils créent des ghettos ; ils sont désormais considérés comme un dernier recours.

Quel type de structures sont généralement mises à disposition de ces populations ?

Les tentes et les containers font partie des options les plus coûteuses dans les contextes extra-européens, ne serait-ce que pour leur transport. Les tentes, notamment, sont très précaires et inconfortables, et selon le climat, elles n’ont une durée de vie que de six mois. Par ailleurs, les campements sont souvent installés sur des terrains marginalisés, et s’ils n’ont pas encore été construits, c’est généralement pour une bonne raison : ils sont sujets aux inondations, sont trop chauds ou impossibles à cultiver. En général, il reste crucial de passer le plus rapidement possible de la phase de réponse d’urgence à une phase transitoire, puis vers une stabilité accrue.

Dans votre travail, avez-vous vécu des expériences de ce type ?

Lors de ma mission au Mozambique, j’ai participé à l’extension d’un camp de réfugiés afin d’accueillir 5 000 personnes supplémentaires. J’ai repris le projet après le départ de mon prédécesseur, qui avait rencontré de nombreuses difficultés de gestion. L’un des problèmes principaux était les incendies, allumés en guise de protestation par les habitant·e·x·s du camp. À mon arrivée, la situation était complexe et les règles de sécurité étaient très strictes : je devais respecter un temps limité dans le camp et revenir à ma base avant le coucher du soleil. C’était l’une de mes premières expériences, et je me suis retrouvée face à un défi de taille, sans directives claires sur la façon de procéder et avec peu de ressources.

Quelle approche avez-vous décidé d’adopter ?

J’ai choisi de maximiser le temps passé dans le camp, en commençant à interagir avec les différentes communautés. Le camp abritait des groupes venus de la région des Grands Lacs africains, des personnes marquées par des conflits profonds entre clans. J’ai cherché à comprendre leur situation et à les impliquer dans le processus décisionnel, leur confiant la tâche de signaler les problèmes et les besoins essentiels. Si je n’avais pas agi ainsi, il y aurait probablement eu de l’opposition, car involontairement, par exemple, nous aurions exacerbé des inimitiés entre les clans, en intervenant dans des histoires que nous ne pouvions comprendre et en alimentant les tensions.

Quelles stratégies avez-vous utilisées pour impliquer les habitants du camp ?

Le moment clé a été celui du lancement de la phase de conception et de planification. J’ai laissé les habitant·e·x·s me faire part de leurs besoins, aspirations et préférences concernant la disposition des logements. Pour moi, l’essentiel était de respecter le nombre de personnes à loger, tandis que la distribution des espaces leur revenait. Cette approche a eu un impact très positif sur la faisabilité du projet. Ma présence constante dans le camp a aussi permis de déconstruire le préjugé selon lequel les travailleurs humanitaires internationaux sont distants, enfermés dans leurs bureaux climatisés ou leurs jeeps. En montrant ma disponibilité à écouter, j’ai favorisé un climat de confiance.

Comment avez-vous surmonté l’obstacle de la langue ?

Pour faciliter la communication et la compréhension mutuelle, j’ai choisi d’afficher les dessins du projet à des endroits visibles du camp. Cela a suscité la curiosité des habitant·e·x·s, qui s’approchaient pour s’informer et participer activement aux rencontres. Grâce à cette méthode, nous avons pu définir au mieux la répartition des espaces de vie en fonction des besoins réels de la communauté. En fin de compte, l’élément clé de cette expérience n’a pas été l’aspect technique, mais la capacité à écouter et à répondre aux besoins des gens, en initiant un processus de cocréation qui a rendu le projet plus efficace.

Dessin: © Anaëlle Clot.

Comment êtes-vous intervenue dans les espaces publics ?

Le camp comportait des zones vides qui servaient de points de rassemblement naturels, comme celles autour des pompes à eau, souvent situées sous de grands arbres. L’un de ces points était proche du centre d’alimentation thérapeutique pour les enfants de moins de cinq ans et non loin de l’école. J’ai analysé ces synergies existantes et les ai intégrées à la création d’un terrain de sport, stratégiquement positionné pour encourager les activités physiques et le mouvement.

De plus, dans cette zone, j’ai introduit un système de communication plus structuré, en utilisant un arbre comme point d’affichage pour les commentaires, suggestions et plaintes de la communauté. Bien que les critiques aient été plus nombreuses que les louanges, ce système a permis d’établir un canal de communication direct et clair. Mon objectif était de faciliter les échanges entre les opérateurs et la communauté, en recueillant des retours utiles pour améliorer la gestion du camp. Quand il y a participation, cocréation ou au moins échange d’idées, les gens sont prêts à s’impliquer, surtout si cela touche aux constructions ou à l’utilisation des espaces.

Quels marges de liberté y avait-il pour l’auto-conception des bâtiments ?

Au Mozambique, nous avons impliqué les gens dans la construction de maisons avec des matériaux locaux : roseaux, terre et paille. La quantité de matériaux fournie à chaque famille était la même, et chacune pouvait ensuite décider comment l’utiliser en s’appropriant le projet. Il s’agissait de passer des tentes à des maisons très simples mais permanentes, selon les standards du Mozambique. Cela doit aussi être pris en compte : lorsqu’on offre une solution d’urgence à une population qui vient de l’extérieur, il ne faut pas aller au-delà de ce que les habitant·e·x·s les plus défavorisés de la société locale ont, afin de ne pas alimenter les tensions.

Y a-t-il d’autres niveaux de cocréation souhaitables dans ce contexte ?

La population déplacée, avant de quitter son pays d’origine, avait un métier, des occupations, des passions. Cartographier ces compétences est une richesse à exploiter pleinement, d’une part pour insérer ces personnes dans le monde du travail et les rendre autonomes, d’autre part pour contribuer aux programmes d’aide aux personnes déplacées. Les ressources étant limitées, tirer parti des compétences locales est une grande opportunité. Ce n’est pas toujours facile, cela prend du temps, il faut aller à la rencontre des gens, mais cela apporte énormément à la communauté qui se sent respectée, et non marginalisée.

Y a-t-il des pratiques spontanées dans l’espace public qui aident à créer de la cohésion ?

La nourriture est un outil important d’identité culturelle, surtout dans des contextes de grande désorientation. La possibilité de cultiver des aliments traditionnels ne se limite pas à fournir un moyen de subsistance, elle permet aussi de maintenir un lien avec la culture d’origine et de la partager avec la population locale. Cette pratique crée des opportunités d’échanges culturels, par exemple à travers de petits points de restauration où les habitant·e·x·s des camps peuvent faire découvrir leur cuisine. De plus, cela peut faciliter l’échange de techniques agricoles ou culinaires utiles à la fois à la communauté réfugiée et à celle d’accueil.

Quel est le rapport entre urgence et planification ?

L’urgence et la planification sont presque antagonistes, car en situation d’urgence, par définition, il n’y a pas de temps ni de possibilité de planifier. Cependant, il ne faut pas non plus tomber dans le piège de l’urgence continue, car cela serait naïf, coûteux et politiquement dangereux. Dans l’urgence, on doit déroger à de nombreuses règles. La législation nécessite du temps, des processus stricts, de la cocréation, mais c’est aussi le seul moyen d’avancer.

Que pouvons-nous apprendre de l’habitat dans les contextes d’urgence ?

Dans les contextes d’urgence, on apprend que retarder l’action réduit progressivement les options disponibles, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus aucune. Les polycrises actuelles, y compris celle liée à l’environnement, nous enseignent qu’il est essentiel d’agir à temps, même en Europe, où, malgré les ressources, les villes ne sont pas prêtes à affronter les défis climatiques actuels et futurs.

Dans certaines zones du monde, les impacts environnementaux rendent progressivement des régions entières inhabitables. Le problème ne réside pas seulement dans l’augmentation des températures, mais dans la disparition des ressources vitales, ce qui pousse les gens à migrer. Cependant, l’attention mondiale se concentre plus souvent sur la protection contre les flux migratoires que sur des interventions à long terme pour prévenir les crises.

Un sol vivant

Même si nous le foulons quotidiennement et qu’il est indispensable à notre sécurité alimentaire, nous réfléchissons rarement à l’importance du sol dans nos vies. Quels rôles cruciaux le sol joue-t-il dans le maintien de l’équilibre des écosystèmes ? Comment le protéger ? Et en quoi les pratiques artistiques peuvent-elles être utiles ?

Ci-dessous, un entretien avec Karine Gondret, pédologue et géomaticienne de formation, collaboratrice scientifique HES-SO et enseignante à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA). Ses recherches portent principalement sur l’évaluation de la qualité des sols et leur cartographie.

Qu’est-ce que la pédologie ?

La pédologie est l’examen des sols, c’est-à-dire l’étude des interactions entre le vivant, le minéral, l’eau et l’air qui ont lieu sous nos pieds. En pédologie, on se concentre sur tout ce qui se trouve entre la surface et la couche de minéraux purs, soit environ 1,50 m de profondeur sous nos latitudes. Au-delà, lorsque seuls les minéraux sont présents, on entre dans le domaine de la géologie. Le rôle du pédologue est aussi de cartographier les sols.

Qu’entend-on par un sol de bonne qualité ?

Grossièrement, un sol de bonne qualité est un sol qui est capable d’assurer les fonctions nécessaires à la survie de l’ensemble des êtres vivants et de leur environnement. Plusieurs fonctions sont très importantes, au-delà de la plus évidente, celle de production alimentaire ou de production de biomasse. Le sol assure des fonctions d’infiltration, d’épuration et de stockage de l’eau ou encore de recyclage des nutriments et des matières organiques. Il y a aussi la fonction de réserve génétique, qui est encore très peu étudiée. La clovibactine, par exemple, est un potentiel nouvel antibiotique qui a été découvert dans le sol. Il est donc crucial de protéger cette ressource.

Quels paramètres faut-il prendre en compte pour évaluer la qualité d’un sol selon ses fonctions ?

En général, on constate que plus la teneur en « matières organiques » d’un sol est élevée, plus il est capable d’assurer ses fonctions. On entend par « matières organiques » tous les êtres vivants (vers de terre, microorganismes, bactéries…) et toutes les composés riches en carbone issus du vivant (cadavres, excréments, racines, feuilles mortes, compost, exsudats racinaires et bactériens…). Un sol qui fonctionne, c’est un sol vivant, mais pas que! Il existe plusieurs autres paramètres essentiels, comme la profondeur du sol, le pH, la texture, la porosité… Selon la fonction à protéger, certains paramètres seront plus ou moins importants. Par exemple, la fonction de support des infrastructures humaines (routes, bâtiments, etc.) va inévitablement nuire à la fonction production de biomasse. C’est pour ça que les politiques doivent faire des choix dans les fonctions qu’ils souhaitent protéger.

Pourquoi la présence de matière organique dans les sols est-elle importante ?

Les matières organiques constituent la base de l’alimentation de la faune et des micro-organismes du sol. Elles sont continuellement décomposées par la vie du sol en nutriments accessibles aux végétaux via l’eau du sol. De plus, les matières organiques améliorent la porosité du sol. La porosité est essentielle au bon développement de la vie car elle permet à l’eau riche en nutriments, à l’air et aux racines de circuler. Sans cette porosité, les échanges se font beaucoup moins bien, et par conséquent, les fonctions sont beaucoup moins bien rendus.

De plus, les matières organiques sont capables d’augmenter la capacité du sol à stocker l’eau, et d’atténuer des épisodes d’inondation dans les villes qui se situent en aval. Elle peut aussi, par ses propriétés électriques, retenir des nutriments et des polluants. De plus, les matières organiques qui sont stabilisées dans le sol renferment environ 60% du carbone de la planète. Plus il y a de matière organique dans le sol, plus on limite le réchauffement climatique, car tout le carbone qui n’est pas stocké dans les sols part dans l’atmosphère sous forme de CO2. Pour finir, par rapport à il y a une cinquantaine d’années, la plupart des sols agricoles ont vu leur teneur en matière organique diminuer de moitié. Ce qui signifie que ces sols-là vont de moins en moins bien assurer les fonctions qu’ils nous rendent.

Nous avons parlé de ce qu’est un bon sol pour les humains, mais qu’en est-il du monde « plus qu’humain » ?

Dans la définition de l’Organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le sol assure des fonctions indispensables à l’homme. Mais en vérité, ces fonctions sont indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes et les humains en bénéficient simplement. Par exemple, de nombreux pollinisateurs ont une partie de leur cycle de vie dans le sol. Ces pollinisateurs permettent d’obtenir des fruits et de nourrir la faune, ce qui est bénéfique pour les milieux naturels. Mais ces fruits vont aussi profiter aux humains au sein des infrastructures agricoles et économiques, lorsqu’ils seront vendus. Les humains et l’environnement sont profondément interconnectés, bien que nous ayons tendance à l’oublier.

Images: Thierry Boutonnier, Comm’un sol, 2024. Photo: ©Eva Habasque.

Dans le cadre du projet de recherche Faire commun, l’artiste Thierry Boutonnier a imaginé une méthode pour évaluer de manière sensible la qualité des sols du Parc Rigot. Il a organisé un pique-nique sur une longue nappe en coton biologique, qui a ensuite été découpée en morceaux et enterrée dans différentes zones du parc. Après quelques mois, la nappe a été déterrée, et la quantité de tissu consommé grâce à la bioactivité du sol a fourni des informations concrètes sur ses caractéristiques. Qu’avez-vous observé ?

Nous n’avons pas encore terminé d’effectuer les analyses dans le parc Rigot, mais nous avons observé la capacité du sol à dégrader la matière organique à travers cette expérience. Dans le sol, les micro-organismes libèrent des enzymes qui dégradent la matière organique (ici la nappe en coton). Et nous avons observé que ces micro-organismes n’ont pas tous eu la même activité : certaines zones du parc ont été capables de dégrader la matière organique de manière très efficace, tandis que d’autres zones ont été beaucoup plus lentes. Cela signifie que dans ces zones, il y a moins de nutriments disponibles pour les plantes qui y poussent.

Souvent, on ne se rend pas compte qu’il y a une diversité de sols, même sur de petites surfaces. En ville, comme à Rigot, cette diversité est encore plus marquée, car l’homme a eu un impact très fort sur les sols. Il y a eu de nombreuses interventions – des zones ont été complètement renaturées, d’autres décapées ou ajoutées artificiellement – et cela a conduit à une juxtaposition de sols très différents. Le défi est d’identifier les zones qui fonctionnent vraiment et de les protéger.

Est-ce possible d’améliorer la qualité d’un sol ?

Quand un sol n’a pas la qualité nécessaire par rapport à une fonction, on peut intervenir pour l’améliorer, en apportant par exemple, de la matière organique ou en le décompactant (dans le respect du règlement de L’Osol en Suisse). Mais la qualité d’un sol ne s’améliore que très lentement, il faut parfois atteindre plusieurs générations humaines, parfois l’amélioration est impossible. En fait, il faut considérer que le sol est une ressource non renouvelable, car il met très longtemps à se créer : on dit qu’il augmente de 0,05 millimètre par an en moyenne. Dans les endroits très pentus, il devient même de plus en plus mince.

Il peut par ailleurs se détériorer rapidement. Il paraît solide, on le pense immuable, mais rien n’est moins vrai. Même lorsqu’on cherche à améliorer sa qualité, il faut être très précautionneux, car chaque intervention sur un sol entraîne une détérioration. C’est un processus délicat qui ne fonctionne pas toujours, on est dans l’expérimentation. Le sol, c’est l’intersection entre la physique, la biologie et la chimie. C’est un monde complexe duquel on ne sait de loin pas tout. C’est d’autant plus important de le protéger, car c’est là que se trouvent tous les nutriments des végétaux, qui en se développant forment la base de l’alimentation de tous les mammifères. Le sol est vraiment le lieu de la création de la vie.

Clôture et Pouvoir

« Nous supplions Votre Grâce afin qu’aucun seigneur d’un quelconque domaine ne puisse considérer les terres communes comme une propriété exclusive.

Nous demandons que tous les propriétaires libres ainsi que ceux qui détiennent des terres en concession puissent jouir pleinement des terres communes, en exerçant leurs droits sur celles-ci, et que les seigneurs ne puissent ni les utiliser ni en tirer profit.

Nous prions pour que les rivières restent libres et accessibles à tous pour la pêche et la navigation.

Nous demandons qu’il ne soit pas permis aux seigneurs d’acquérir des terres libres pour ensuite les relouer (…) en tirant de grands avantages personnels au détriment de vos pauvres sujets. »

Nous sommes le 6 juillet 1549. Les paysans de Wymondham, une petite ville du Norfolk en Angleterre, se révoltent. Ils traversent les champs pour abattre les haies et les clôtures des fermes et des pâturages privés, y compris le domaine de Robert Kett, qui, de manière surprenante, se joint aux protestations, donnant ainsi son nom à cette rébellion. Au fil de leur marche, ils sont rejoints par des ouvriers agricoles et des artisans venant de nombreuses autres villes et villages. Le 12 juillet, 16 000 insurgés campent à Mousehold Heath, près de Norwich, et rédigent une liste de revendications adressées au roi, comprenant celles mentionnées plus haut. Ils résisteront jusqu’à fin août, moment où plus de 3500 insurgés seront massacrés, et leurs chefs torturés et décapités. Mais qu’est-ce qui a provoqué cette insurrection ? Et pourquoi la répression a-t-elle été si sanglante ?

La soi-disant rébellion de Kett est une réaction à la pratique des « enclosures », c’est-à-dire la suppression des droits d’usage sur les terres communes. Ces terres, d’une grande importance économique et sociale, étaient gérées selon des règles et des limites établies par les communautés elles-mêmes, garantissant un équilibre entre leurs membres. Ces parcelles étaient utilisées pour le pâturage, la collecte de bois et de plantes sauvages, la fauche du foin, la pêche ou encore le passage, et incluaient même des terres agricoles partagées, où les paysans cultivaient de petites portions de terre réparties de manière éparse dans une division collective. Le système des terres communes contribuait donc à la subsistance des communautés et, en particulier, des plus démunis.

Avec les enclosures, les terres communes furent réorganisées pour créer de grands champs unifiés, délimités par des haies, des murs ou des clôtures, et réservés à l’usage exclusif des grands propriétaires ou de leurs locataires. Ce processus progressif d’appropriation des terres ne fut pas une exclusivité anglaise, mais un phénomène à grande échelle, généralisé sous diverses formes dans toute l’Europe (et encore plus violemment dans ses colonies) à partir du XVe siècle. C’est le phénomène que Karl Marx décrit dans Le Capital comme « l’accumulation primitive » : les travailleurs agricoles, privés de leurs moyens de production (la terre), sont contraints de travailler pour un salaire, ne possédant rien d’autre que leur force de travail. C’est l’un des éléments qui a conduit à l’émergence du capitalisme, un processus impliquant violence, expropriation et rupture des liens sociaux traditionnels.

Dessin: ©Anaëlle Clot.

Un autre aspect significatif des enclosures est leur impact sur le rôle des femmes. Jusqu’au Moyen Âge, une économie de subsistance prévalait en Europe, où le travail productif (comme le travail des champs) et reproductif (comme les soins) avaient une valeur équivalente. Avec le passage à une économie de marché, seul le travail produisant des marchandises fut considéré comme digne d’être rémunéré, tandis que la reproduction de la force de travail fut jugée dénuée de valeur économique. De plus, comme cela a été démontré, la perte des droits d’usage sur les terres communes a particulièrement affecté les catégories déjà discriminées, comme les femmes, qui trouvaient dans ces terres non seulement un moyen de subsistance, mais aussi un espace de relations, de savoirs et de pratiques collectives.

La chercheuse féministe Silvia Federici, dans son célèbre ouvrage Caliban et la sorcière : Femmes, corps et accumulation primitive, réfléchit au lien entre la privatisation des terres et l’aggravation de la condition féminine : « Dans l’Europe précapitaliste, la subordination des femmes aux hommes était atténuée par le fait qu’elles avaient accès aux biens communs et à d’autres ressources collectives (…). Dans la nouvelle organisation du travail, chaque femme devint un bien commun, car une fois les activités domestiques définies comme un non-travail, le travail féminin commença à être perçu comme une ressource naturelle, accessible à tous, tel l’air que nous respirons ou l’eau que nous buvons. (…) Avec ce nouveau contrat social et sexuel, les femmes prolétaires devinrent le substitut des terres que les travailleurs avaient perdues avec les enclosures, devenant ainsi leur principal moyen de reproduction. »

Les conséquences de cette exacerbation des rapports de force entre genres furent multiples : les femmes se retrouvèrent de plus en plus confinées à l’espace domestique, dépendantes économiquement et socialement de l’autorité masculine, et contrôlées dans la gestion de leur corps par des politiques démographiques indispensables à une société dépendante des flux de force de travail. Le contrôle du corps féminin, par la condamnation de la contraception et des savoirs traditionnels liés aux soins, devint central dans la société capitaliste naissante. La chasse aux sorcières, qui frappa des milliers de femmes en Europe et en Amérique, s’inscrit dans ce contexte de répression et de contrôle.

Dans les colonies européennes, des processus analogues d’expropriation et de violence furent justifiés par une rhétorique de domination des « sauvages ». Ce schéma, basé sur l’extraction de ressources et de travail à faible coût, se poursuit encore aujourd’hui : pensons à l’appropriation des terres indigènes dans le Sud global pour l’exploitation des ressources naturelles. Capitalisme et oppression sont les deux faces d’une même médaille.

Jean-Jacques Rousseau, dans son Discours sur l’origine de l’inégalité, écrivit : « Le premier qui ayant enclos un terrain s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n’est à personne ! »

La pensée de Rousseau dans ce livre n’est pas exempte de problématiques et alimentera, entre autres, le dangereux mythe du « bon sauvage », qui justifiera en partie le colonialisme. Pourtant, ces mots représentent un avertissement et un espoir, nous invitant à remettre en question les fondements mêmes de la société : les structures, les institutions, les systèmes économiques ne sont pas immuables. Le changement est toujours possible, à condition d’avoir le courage de l’imaginer.

L’automne du jardinier

Le jardinier, les mains plongées dans la terre et en contact constant avec les plantes, pourrait sembler avoir un métier idyllique face aux tracas urbains. Mais, selon Karel Čapek, rien ne pourrait être plus éloigné de la réalité. Dans son livre L’année du jardinier (1929), Čapek décrit une psychologie du jardinier pleine de problèmes, de tribulations, face au gel, à la sécheresse et aux ambitions démesurées des petits jardins urbains. Son récit, merveilleusement écrit et imprégné d’ironie, offre une réflexion sur la complexité de la nature humaine, non sans une pointe d’humour et de légerté. Nous vous proposons un bref extrait de ce livre ci-dessous.

On dit que le printemps est l’époque du bourgeonnement ; en réalité l’époque du bourgeonnement, c’est l’automne. Si nous regardons la nature, il est vrai que l’automne est la fin de l’année ; mais il est presque encore plus vrai que l’automne est le début de l’année. C’est une notion commune que les feuilles tombent en automne et je ne puis vraiment pas le nier ; je me contente de soutenir que, dans un certain sens, plus profond, l’automne est, à proprement parler, le moment où les feuilles poussent. Les feuilles se dessèchent parce que l’hiver arrive ; mais elles se dessèchent aussi parce que le printemps arrive, parce que de nouveaux bourgeons se forment, petits comme des capsules explosives qui libéreront le printemps. C’est une illusion d’optique qui nous fait voir les arbres et les arbustes dénudés, car ils sont parsemés de tout ce qui se révélera et se développera en eux au printemps. C’est une illusion d’optique que de voir les fleurs fanées en automne, car elles sont, au contraire, en train de naître. Nous disons que la nature se repose alors qu’elle va de l’avant sans voir ni entendre. Seulement elle a fermé sa boutique et tiré les rideaux ; mais derrière cette façade, elle déballe de nouvelles marchandises et les rayons se remplissent, jusqu’à plier sous le poids. Bonnes gens, c’est maintenant le vrai printemps ; ce qui n’est pas à point maintenant ne le sera pas non plus en avril. L’avenir n’est pas devant nous, car il est déjà sous les espèces de ce germe ; il est déjà parmi nous, et ce qui n’est pas à présent parmi nous n’y sera pas non plus dans l’avenir. Nous ne voyons pas les germes parce qu’ils sont sous la terre ; nous ne connaissons pas l’avenir parce qu’il est en nous. Parfois, il nous semble que nous sentons la pourriture, encombrés que nous pouvions voir tous les rejets gros et blancs qui se frayent un chemin à travers cette vieille terre de civilisation qui s’appelle « aujourd’hui », toutes les graines qui germent en secret, tous les vieux plants qui se rassemblent et se ramassent pour former un germe vivant, qui un jour éclatera pour créer une fleur vivante, si nous pouvions voir ce fourmillement caché de l’avenir au milieu de nous, il est sûr que nous dirions que notre mélancolie et notre scepticisme sont de grandes sottises et que le meilleur de tout, c’est d’être un homme vivant, je veux dire un homme qui croît.

Image: Natália Trejbalová, Few Thoughts on Floating Spores (detail), 2023.

Courtesy of the artist and Šopa Gallery, Košice. Photo: Tibor Czitó.

Comme la petite pierre est heureuse

Dans cette brève composition poétique, Emily Dickinson célèbre le bonheur d’une vie simple et indépendante, représentée par une petite pierre qui erre librement. Loin des soucis et des ambitions humaines, la pierre trouve le contentement dans son existence élémentaire. Écrit au XIXe siècle, le poème reflète la désillusion croissante face à l’industrialisation et à l’urbanisation, qui ont conduit beaucoup à aspirer à une vie plus modeste et significative.

Comme la petite pierre est heureuse,

Qui vagabonde seule sur les chemins,

Sans se soucier de sa carrière

Et sans craindre les lendemains ;

Sa robe d’un brun élémentaire

Offerte par un univers éphémère ;

Indépendante comme le soleil,

À d’autres elle s’unit ou seule étincèle,

Accomplissant son destin absolu

Dans une simplicité résolue.

Image: Altalena.

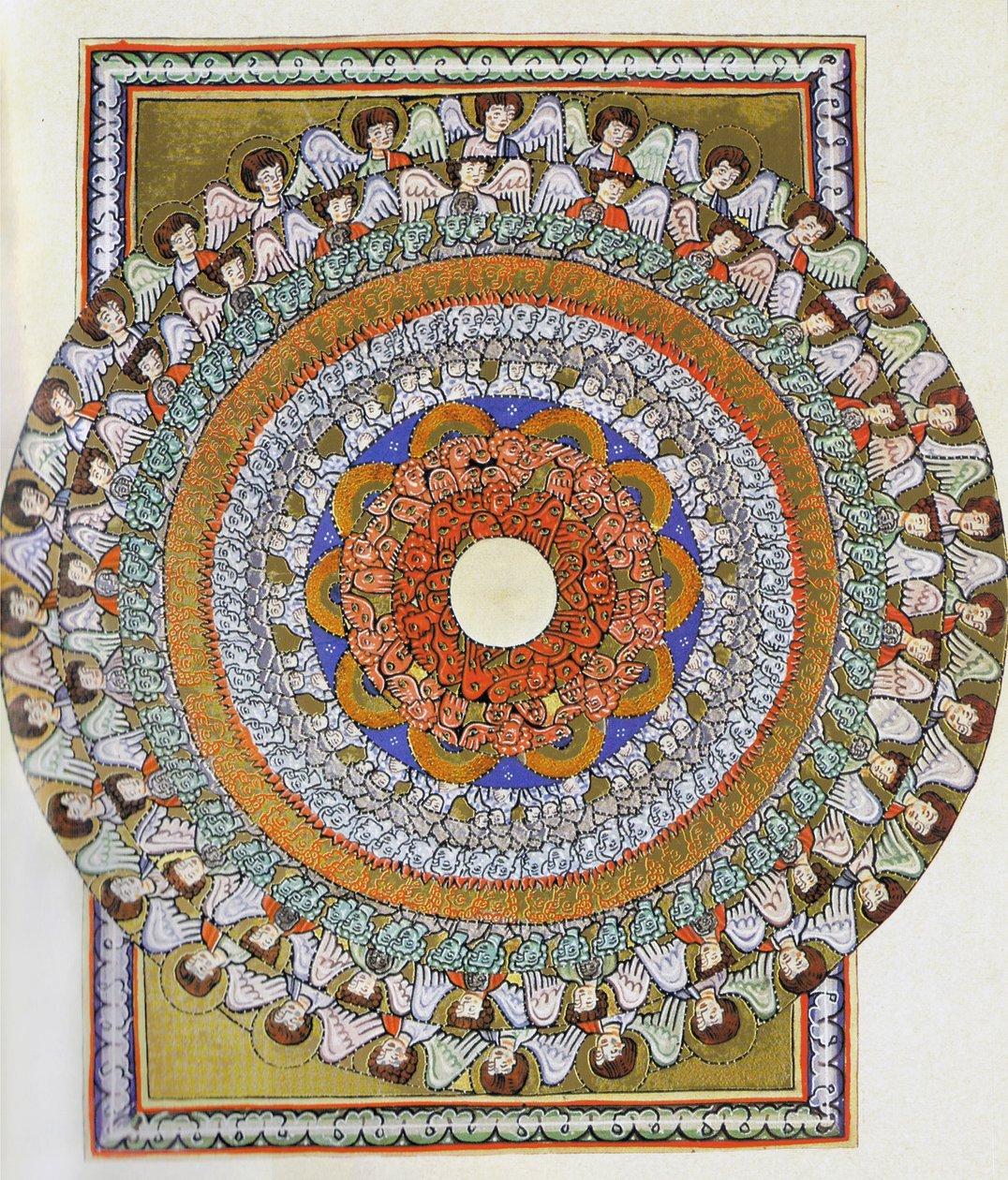

Ô noble Vert

Ô noble Vert, enraciné dans le soleil

et brillant d’une sérénité limpide,

dans le cercle d’une roue tournante

qui ne peut contenir toute la magnificence de la terre,

vous Vert, vous êtes enveloppé d’amour,

embrassés par le pouvoir des secrets célestes.

Tu rougis comme la lumière de l’aube

tu brûles comme les braises du soleil,

Ô nobilissima Viriditas.

Ce magnifique hymne à la puissance créatrice du vert est une réponse écrite et mise en musique à l’œuvre de l’un des esprits les plus brillants de l’Europe médiévale: Hildegarde de Bingen, une sainte et mystique chrétienne qui vivait en Rhénanie au début du XIIe siècle. Dixième fille d’une famille noble, Hildegarde est très tôt secouée par des visions et des migraines, raison pour laquelle elle est destinée au couvent dès l’âge de treize ans. Ce n’est qu’à l’âge de quarante-trois ans qu’elle avouera et décrira publiquement ses visions, poussée par un ordre divin; quelques années plus tard, elle fondera le monastère de Bingen, dont elle sera l’abbesse.

Les mérites d’Hildegarde sont innombrables: elle est la première compositrice occidentale dont nous ayons un témoignage écrit, et son œuvre musicale est la plus substantielle de l’époque à laquelle elle a vécu à nous être parvenue. Elle fut une excellente naturaliste: son puissant traité Physica comprend 230 chapitres sur les plantes, 63 chapitres sur les éléments, 63 chapitres sur les arbres, et bien d’autres sur les pierres, les poissons, les oiseaux, les reptiles ou encore les métaux, enrichis d’indications sur leurs propriétés médicinales: pour cette raison, certains la considèrent comme la fondatrice de la naturopathie. Ses homélies et ses discours, empreints d’un vitalisme révolutionnaire inconnu de la pensée ecclésiastique de l’époque, ont été encouragés et même publiés avec le soutien de puissants papes et prélats tels que Bernard de Clairvaux – un fait tout à fait exceptionnel dans le contexte profondément misogyne de l’Europe médiévale.